「国语教」传教士——王寿康

作者:王昀

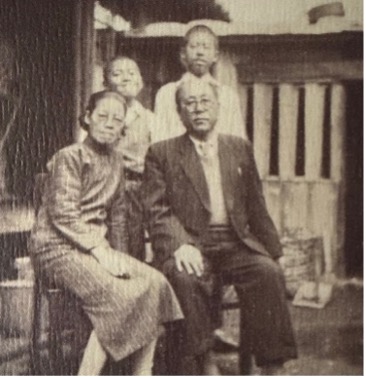

我与王正方先生结缘是2019年的事,我们的”媒人”是我的祖父王述达先生和他的父亲王寿康先生。王正方先生所著《十年颠沛一顽童》封底有一张全家福,我手上一本祖父留下的《北京师范大学1948年毕业纪念册》中有一张国语专修科毕业照,两张照片的交集就是王寿康先生。感谢互联网为我和王正方先生牵线,让我们共同踏上追忆先人国语运动的道路。按照辈份,我称王正方先生为”王叔”。时隔六年,我们终于相见于北京。刚从美国加州归来的我,带来了在加州大学伯克利分校Bancroft图书馆拍照的王寿康先生写给赵元任先生的两封信。这勾起我们漫长的回忆,也让我觉得一定要为王寿康先生写上几笔。

(令我们结缘的两张照片)

先人远去,余音绕梁

年近九旬的王叔是位实实在在的”理工男”,当他清晰地读出我拍照得来的王寿康先生以国语罗马字写给赵元任先生的信时,我惊讶于王叔的国文基础和他的记忆力。王叔捧着父亲的文字,犹如捧着圣经,他认真的样子像个小学生,一边用右手食指指点着,一边讲给我听:”这是王寿康教授在民国48年3月8号回复给赵元任先生的信,他写的是国语罗马字拼音,我得摸索半天才能念出来。他说的是:’元任先生,您的信已经收到了,谢谢您的关心,我的病已经渐渐地好了,请您不用挂念,谨祝伉俪健康。王寿康,台大医院413号病房’。”当我发现国语罗马字的拼写与汉语拼音很像时,王叔给我讲解了国语罗马字的规则。他说国语罗马字在汉字”轻声”和”一声”时,不用标示音调,而二、三、四声时要多加一个字母表示音调。他用”真好玩儿”来形容这些规则。我想,王叔对国语罗马字的认知绝对是受了父亲的影响。1930年7月,国语罗马字促进会成立,主持人是萧家霖,当时会员只有十余人,如王寿康、杜力劲(同力)、王玉川、李中昊等。1934年1月24日,钱玄同先生在日记中写道:”毕至半亩园,今日国语会请王玉川、王茀青等人吃饭,他们都是G.R.(注:国语罗马字)的信徒。”钱玄同先生说得一点儿也不错,而王寿康这个信徒,不仅是国语的追随者,更是一个传播者,用他自己的话说,他信的就是这个”国语教”。

随后,王叔翻开了我给他复印的《中国大辞典编纂处一览》,他一眼就发现那”国音字母表”是老的,比他们后来读的多了几个苏音字母,他准确地读出那几个苏音。当他翻到”中国大辞典编纂处职员表(民国二十年)”,看到他父亲的名字下”西城宏庙西口阴凉胡同六号”的地址时,他诧异地感觉这地址很陌生。他曾经以为已经找到了所有关于他父亲的资料。。。再翻开我给他带来的《1948年北京师范大学毕业纪念册》,看到”国语专修科副教授”王寿康先生的照片时,王叔仔细端详着,喃喃道:”那时我爸爸还有头发,后来他一根头发也没有了。。。”

王叔就是这样,总是调侃着他的父亲,话里话外却充满了对父亲的怀念。而我给他带来的两本资料,见证了王寿康先生致力于国语运动中的两段重要经历。

弃编字典,追随姻缘

1928年9月,隶属于国语统一筹备委员会的中国大辞典编纂处正式开始工作,黎锦熙任总主任。意气风发地刚从”北伐”前线胜利归来的王寿康,在恩师的召唤下加入了编纂处,成为他大学同学萧家霖主持的纂著部民众辞典股的委托编纂员。我并未查到任何王寿康先生参与编纂的字典,因为大辞典编纂处在成立后的几年内主要从事的是搜集整理工作,那完全是个”为他人作嫁衣”的阶段。

1931年,王寿康的另一同学董渭川受邀前往山东任省立民众教育馆馆长,致力于民众教育和扫盲工作。到山东走马上任后,董渭川又带去了自己的同学萧家霖和王寿康,一个任山东《民众周刊》主编,一个任民众电影院主任。董渭川和萧家霖还有一层关系,他们是连襟,分别娶了孔文振和孔繁均姐妹。王寿康此时也开始了与他那电影院的前任主任曹端群小姐的花前月下。 1935年他们结婚时有喜歌云:”茀青端群,端群茀青,相识相爱,相合相凝,楼上楼下,脉脉两情,驴前驴后,尽瘁鞠躬,时至今日,大功告成,装在罐里,其乐无穷。”其中,”楼上楼下”就是指当时民众教育馆电影院的三楼是职员宿舍,楼下是放映室,电影开场、散场,他们就楼上楼下地忙;”驴前驴后”指当时外出郊游以驴代步,端群在驴上,茀青则随驴前行;”装在罐里”指当时他们的住址”罐儿胡同”。这样看来,离开大辞典编纂处,王寿康是很有收获的。当然,他的工作同样重要,放电影是传播国语的重要手段。要知道,山东是国语推行和平民教育最成功的地方,不得不说是董渭川、萧家霖、王寿康等人的功劳。

师大授业,台湾续缘

再来说说”国语专修科”,这是抗战胜利后专门为培训赴台教授国语的老师设立的。王寿康当时是接受了黎锦熙先生的召唤,在北京师范大学国语专修科任副教授,他和师弟王述达、孙崇义、牛继昌、徐世荣等以最快的速度培训了几十位毕业生,经考核后前往台湾从事国语教学工作。后来他们中的许多人与同赴台湾的王寿康先生保持着密切的关系。王叔能从1948年他们的毕业照中认出七个人,他们是大宋(宋孟韶)、张博宇、赵文增、翟建邦、巩青祥、黄增誉和冯长青。这些人成为台湾人学习国语的种子,他们在哪里扎根发芽,哪里就种出国语之花。

当年,这些学生被选中只身来台工作十分不易。王寿康先生格外关心这些年轻人。每年除夕,他们会一同前往王先生家吃年夜饭,一起包饺子。这些北方来的小伙子,擀皮、包饺子、煮饺子,分外利索。饭后大家一起打桥牌,喝茶聊天,热闹到深夜。王老师就像大家的家长,他们可以什么都说,唯独不能提改行。有一次,张博宇开玩笑:”王老师,您瞧咱哥儿几个都那么能干,您领头组个公司,大伙儿一块挣钱多好哇!咱甭干语文教育不行吗?”王先生臭骂了张博宇,并告诫大家:”无论多么苦,必须得干语文教育,因为咱们信的就是这个国语教。”

某人深夜找到王老师借钱,王老师问起原因,突然提高嗓门:”你去荒唐了,才闹成这样?”某人赶忙否认。然而,骂归骂,王先生还是会替他解决问题。有一阵子,大宋被牵连进一桩”匪谍案”,国语专修班的同学几乎无一幸免,每人都被抓了进去,少则两三个月,有的甚至失去联系。王先生充当了所有学生的保释人,他要提保他们以后奉公守法。那段日子,王先生成了台北爱国东路政治犯拘留所的常客,直到他把能出来的一一保释。个子最矮的一位在拘留所等王先生来保他,释放公文延迟了几天。他焦急万分,一见到王先生就说:”王先生,您要是再不来,我就成了武大郞做皇上,没人保啦!”

当年,王寿康赴台是接受了时任台湾国语推行委员会主任魏建功的委任,让他带着《国语小报》的铅字铜模子和出版设备前往台湾办报纸。本来任期为三年,却终因政局的变化而永远地留在了台湾。王寿康是台湾《国语日报》第一任副社长,从一无所有至今,报纸持续发行了70多年,几乎所有台湾人都是读《国语日报》长大的。后来他又去了台湾省立师范大学,继续办国语专修科,培养语文教育人才。台湾儿童文学大师林良、方祖燊、张孝裕、王天昌等都是他的学生。1956年,台湾师范大学成立”国语教学中心”,王寿康是首任中心主任,这一中心先后培养了数十万外国的汉学专家,像石清照等,深受王寿康的影响。当初黎锦熙先生等国语运动前辈的一个理想,终被王寿康等后人深深植根于台湾,使台湾成为国语运动最大的受益者。

武邑才子,百折不挠

王寿康,字茀青,河北省武邑县青冢村人,生于1899年2月15日,他的父亲靠闯关东做皮货生意,为家族奠下些基业。他出生时正闹饥荒,家里靠几升杂粮、谷糠才撑过来,”寿康”之名意为”因糠得寿”。他从小手脚笨拙,不太会干活儿,但却能说会道,认字快,算账准。于是,作为一家之长的他的大伯断定该送这孩子上学。果然,王寿康不负众望,不仅在县城小学成绩破纪录,还考上了最难考的北师大附中,接着就是北京师范大学,成为老家县里第一个大学生。人到中年的王寿康依然把大伯泡鸦片膏子用的杯子带在身边,他以为,如果没有大伯慧眼识英才,他肯定就是埋没在黄土地里的某个河北庄稼汉了。

不过, 王寿康运气也不算好。他考大学时连考了三次才考上北师大国文系,不是因为成绩不好,而是因为他报考的照片人黑瘦,加之”长袍马褂瓜皮帽”配上太师椅、水烟袋和盖碗茶,整个一副人到中年的模样,被考官认为太老了。多亏夏宇众老师在考试委员会力争:”这个学生三次投考,成绩都十分优异,他百折不挠的精神,就很可钦佩。虽然看上去年龄比较大,但是毅力可嘉,功课扎实。师范大学的学生年龄不必限制得太紧,年龄大些也不妨,毕业后当老师嘛!”是呀,二十世纪20年代,是民国最璀璨的时代,学术自由开放。正是借了这个春风,王寿康得以上了北师大,并得到黎锦熙、钱玄同、黄侃等大师的真传。

如果说高考的曲折是一种戏弄,王寿康以后的起伏人生则全拜他自己所赐。大学一毕业,黎锦熙安排他在北平某中学任教。头一天上课够让人紧张,面对一屋子学生,王寿康故作镇定地先进行点名,大声念出第一个名字:”席次表!”结果,三遍过后,得到的是一个哄堂大笑。是的,此时的王先生有些迂笨,并且性急,好打抱不平。当他见到学校做些巧立名目、乱收学生钱的勾当时,他竟组织学生起来抗议,全然搞不清谁是自己的金主,结果自然是被”另谋高就”了。王寿康自己则满不在乎,他有自己的是非观。一次,他劝阻学生参加某政治团体,结果某日清晨他还未起床,就被聚众在宿舍外大骂”打倒王寿康!”,他被吵醒后,以洪亮的中音回复:”不用打倒了,我还躺在被窝里呢!”

就这样,这个”翻车派”的王寿康在一段日子里在一所中学任教的时间平均不超过两个月。不过,他有靠山,那就是老师黎锦熙先生。黎锦熙先生不仅在北师大任教,也在教育部任职,他在教育界可谓神通广大,总能替王寿康谋到另一份教职。殊不知, 王寿康竟然还不满足,居然背着师长弃文从武,去广州加入国民革命军参加北伐去了。作为军团司令部文书官,他亲历了北伐战争中最惨烈的一战——龙潭战役。不过,当他给自己的孩子们讲起这一战,轻描淡写得如同小孩子玩打仗,搞得孩子们十分失望。由此,王寿康的乐观态度可见一斑。

北伐胜利后,王寿康回到北平,重操正业。他曾在北平女子师范大学、北京大学法商学院教书,并被黎锦熙先生召唤到中国大辞典编纂处。后来他去了北平公务局,又在1931年去了山东。1934年,山东民众教育馆电影院改为省立剧院,王寿康就和热恋中的曹端群离开山东,分别前往天津泊镇师范和北平扶轮学校任教,1935年他们共同在北平建立了新的家庭。不知何故,后来王寿康又去南京任职于铁道部津浦铁路局教育主任。真的是挺能折腾的。

战地传”教”,激情四射

1938年,抗战爆发后,一腔热血的王寿康再次从戎,在东南第三战区任教官、战地工作团团长。他办报纸,广播抗日,办士兵识字班,带领话剧团四处奔走宣传抗战。最值得一提的是王寿康教新兵识字,那是在江西上饶铅山河口镇的鹅湖山下。新兵多数是就地征召的农家子弟,没受过任何教育,只会讲当地的土话,基本都是文盲,有的甚至左右不分。王寿康自编一套《新兵识字课本》,先教他们熟记37个注音符号,学会拼音,再教他们识字,每个字旁都有注音符号,帮助发音。几个月下来,新兵识字成绩卓著。王寿康很兴奋,时常叫几个成绩好的同学出列,大声讲几句话,字正腔圆地震惊全场。那是一段艰难的日子,生活清苦不说,战事可谓朝不保夕,不知道什么时候日军就打过来了。王寿康不管那些,他看到新兵从一无所知到可以识字,能够表达自己,学习了做人处世之道,自感成就非凡。他认为培养他们成为对社会有用的人是他为国家做出的最大贡献。

王寿康的这种使命感来自他的老师。当他还在北师大读书时,以北京大学和北京师范大学为学术主导的国语运动正轰轰烈烈地开展着,那”言文一致,国语统一”的口号早已深入人心。他和他的同学们对这一运动的理解和信仰远超过其他人,他们努力实践着国语运动的主张,推广着国语运动的成果——注音符号、标准国音和国语罗马字。而王寿康选择了一个最艰苦且颠沛流离的环境,面对的是一群最难教化的学生。

王寿康一生曾当过两次播音员,第一次就是在抗战期间的东南战区某广播电台,主要读些时政文章,后来也念过他自己写的《前线日记》。那时的通讯设备简单原始,发电还要靠人力用脚踩脚踏车的方式驱动。电台设在一座山顶,因为在山上架天线才能让信息传得更远。播音员需要到山顶现场直播,而上山几乎没有路,遇雨天只能连滚带爬,运气不好还要被蛇咬,甚至遇上老虎跟踪。有一年除夕,广播结束很晚,王寿康与勤务兵一起下山,经过一处乱葬岗时迷失了方向。天又黑又冷,而他们直到天色渐明才认出回家的路。勤务兵夸赞王教官胆子大,一路竟然有说有笑。王寿康则告诉他:”人不要怕鬼,鬼才怕人呢,因为人有正气。”

多年后在台湾,王寿康教授每周一、三、五在中国广播公司有固定节目档教国语。他读一段《国语日报》上的文章,略作讲解,旁边的林良以闽南话再讲一遍。比起第一次当播音员,这简直胜似天堂了。

抗战时期中国大陆的话剧表演最受欢迎。王寿康曾是某话剧团团长,率领剧团跑遍湖南、江西一带。那里演的剧目有老舍的《国家至上》、曹禺的《日出》、《放下你的鞭子》等,宣传抗战。他虽不是导演或演员,有时也会在幕后客串台词什么的。有一次他客串编剧,他的朋友当导演,给上饶中正小学排了出舞台剧。儿子王正中和王正方哥俩作演员,一个演墨索里尼,一个演希特勒,第一次过了把当演员的瘾。也许那时王寿康就把搞电影这颗种子埋在了王叔幼小的心里。

抗战胜利后,王寿康的大学同学在河北省政府社会处当处长,拉他去帮忙,盛情难却。那时他们的工作地点在保定。王寿康负责把从美国运到的联合国救济总署的救济物资分批从天津港运送到灾区。看到灾区的惨状和美国人捐的东西,王寿康不禁感慨:”咱们是胜利了,现在日本和中国都成了美国的干儿子,听说日本已经在恢复建设了,我们还在继续破坏,打呀杀呀没完没了,将来那个日本干儿子要混得比我们强了,多寒碜!”他对”领袖著作学习周”的看法是:”咱们这是学习一周,休息一年。”总之,像他这样的人在官场混得好才叫怪呢。

办报传”教”,家喻户晓

又是黎锦熙先生!这次是把王寿康叫去办《国语小报》,总算又回到语文教育中。这份报纸是用来推广国语的,它很特别,每个字旁都有注音符号,只要学会注音符号就可以阅读,适合中小学生和扫盲中的大众读者。报社地址在宣内大街,离北师大不远。王寿康终于得以安顿在北平。他是该报副主编,主编是萧家霖,他的老相识。其他编辑或供稿人有徐世荣、王述达、孙崇义、牛继昌等,都是黎锦熙的高徒,也是王寿康的学弟。他们后来又成为同事,共同在黎锦熙先生麾下的北师大国语专修科任教。

感觉王寿康一两年不挪动一下好像白过了似的。1948年,他又奉命带着《国语小报》的铅字模子乘风破浪地来到台湾,开始了他在台湾传”国语教”的生涯。应该说,这也是他一生最大的成就所在。

《国语日报》创办时的社长是洪炎秋、总编梁容若、副社长王寿康,报社设在植物园内原来的”建功神社”。那时的工作条件十分艰苦,排字工要手拿稿子,端着排字盘,在阴暗的房间里走来走去排版,所有的人都特别忙碌。由于报社经费不足,人员缺乏,只有王寿康曾在抗战期间的《前线日报》工作过,算是有经验的人,所以,里里外外大大小小的事他都要管。1948年10月25日,历经千辛万苦,《国语日报》创刊号问世。当时的报纸只有小小的一张,被年幼的王叔奚落了。王寿康郑重地告诉儿子:”语文教育是神圣的,带注音符号的报纸,全世界只有这一份。”

《国语日报》一出版就面临销量问题,又接到教育部通知,不再拨付经费,要自谋生路。其实,教育部只给过一万元金圆券,贬值很快,早就花光了。没想到,报社刚启动就面临破产关门。这时,王寿康从大陆扛来的带注音符号的铅字铜模为报社带来了转机。原来,台湾省教育厅要印刷30万册《三民主义》和《建国大纲》,要求带注音符号,而当时台湾只有《国语日报》社能够出版。铅字铜模竟然成了《国语日报》的核心竞争力!当初,正是为了押送这套铜模子,王寿康辗转从天津乘船由基隆港入台。铜模子为一个铜制的长方形模具,是制造印刷铅字的母板。往模子里灌入熔化的铅,冷却后就制造出一只可供印刷的铅字了。常用汉字有四、五千个,完整的一套铜模子要有一两万只模子,因为报纸印刷有不同字体和字号。制作这种模具是国语会推动的一项复杂工作。大家首先经表决完成了常用字表,再根据字表找厂商制造模具。由于这种模具制造成本高、使用率低,民用出版机构都不愿投资,国语会只得向教育部申请制作经费。所以,当时在全中国也只有两套。

《国语日报》社好不容易熬过第一年,周年庆快到了,王副社长说:”咱们虽然穷,还是得好好庆祝一下。”就这样,报社在植物园里的另一机构——台湾制片厂的摄影棚里办了一个餐会,摆上了十几桌,还设置了一个小舞台。王副社长讲了一些感谢的话和老笑话,大家笑个不停。最后他说:”报社一年来不富裕,今天的餐会很简单,没有大鱼大肉,为大家提供我童年最喜欢吃的年菜。小时候在河北老家过年的时候才吃得到,我们就吃这个,今天晚上敞开来吃,保证够吃,也保证好吃。”原来,每个桌子中间有一只大脸盆,里面是大白菜、粉条、豆腐、罗卜和块状五花肉熬成的一锅,就这一道菜。这可是王副社长的最爱,他的爱吃是与爱演讲齐名的。不过,这一餐也真是应了他的那句话了:”咱们这个就叫作穷开心!”

王寿康一生清贫,但他却总是充满热情而乐观向上的。来台湾后,有人曾介绍王寿康去新加坡南洋大学教中文,高薪的诱惑令他心动了好一阵子,但他这次很坚定,因为他答应过恩师黎锦熙先生全心全力地在台湾推广中文语文教育。他后来在台湾师范大学和政战学校当教授,培养出大量国语人才。他主持的台湾师范大学国语教学中心,又把国语事业推广到世界。

名嘴演说,动人心魄

在王叔的描述中,王寿康的形象并不高大,还有几分木讷。他个头偏矮,有一个不算小的肚子,头发稀疏,给人一种矮壮感,远看十足一副北方庄稼汉的样子。他那副正圆形牛角框眼镜总是跨在鼻梁的尖端,衣服裤子穿得松松垮垮。不过,他也有神气的时候:抗战胜利后,他穿着国军制服,上校军衔,迈着大步走进自家的”永信成”皮货庄时,甭提有多威风了!还有,他自己说过大学时代他去溜冰的样子:穿着时髦的深色狐毛里子长袍儿,围着白围巾,结伴去北海溜冰,猛地来个单腿跃起,做360度的大转圈儿,落回冰上还能伸出胳臂、打平一条腿地继续滑行。旁边的人看着大声叫好,帅的很!不过,他对自己的这番描述并没人能证实。但有一点的确不错,王寿康总是一字一句,出口成章,手势比划得很夸张,笑起来很纵情,声量也很宏大。他嫉恶如仇,发起火来如冲天炮,吼声惊人。累的时候,他还喜欢唱上段河北梆子给自己鼓劲。他坚强而有韧性,他有名言道:”挨骂又不疼,难受什么?”

王寿康不仅是一位语文学者,还是一位演讲家。他的语言天赋是与生俱来的。无论什么事,他都能随口成腔成调、合辙押韵地说出来。比如孩子们满屋乱跑,他会开心地说一句:”欢蹦乱跳瞎胡闹,上海买不到。”遇到纠缠不清的事,他手一摊:”这是哪儿跟哪儿呀,蓝裤衩儿呀!”他劝勉年轻人勇于表达,在节骨眼儿上不能”像王小过年,没话(画)”。遇上白跑一趟的时候,他就自嘲:”我成了屎壳郎碰上个拉稀的,白跑一趟。”对着爱抱怨的人,他就嗔怪道:”别像苍蝇坐月子,怀着一肚子的屈(蛆)呀!”不过他犀利的言语也是很厉害的,如果受到他严厉的责骂,可比挨打还难受。

王叔记得他在北平上师大二附小时,校长邀请他父亲去学校演讲,大家坐在教室里听广播。王寿康给同学们讲了他在抗战中的经历,什么走山路被蛇咬,老虎在他身后吼,武夷山日本飞机扫射。。。形象生动,语言丰富,俏皮话一大箩。很多同学挤在播音室外听,争着想去看看这个忒会讲故事的王伯伯长什么样子。

每次王寿康下班回家,总引起街头巷尾的孩子蜂拥而上,此起彼落地:”王伯伯讲一段,先讲我吧!”他就信口说上一两句,什么”小鹤小鹤,吃饱了不饿,就怕上美术课”、”小三儿小三儿,吃萝卜干儿,拉红屎冒红烟儿”之类的。他编儿歌的本事与他幼年在大陆北方的成长环境有关,北方农村儿歌音调铿锵,言语诙谐,描述生动形象,过耳难忘。

当然,作为国文教授的王寿康可不单是哄孩子玩儿,他语音纯正,中气十足,谈笑自若,幽默风趣,指点江山,评论天下,叙述故事,妙语连珠,出神入化,可以说已经达到语言艺术的高阶。他曾在《国语日报》编辑林良与郑秀枝的婚礼上致辞道:”这二位的名字组成了’秀林良枝’四个字,他们今后不但夫妻和谐无间,而且子女也必定优秀,此乃天作之合。”

在台湾,王寿康教授经常在全省巡回演讲,远近闻名,他还出版过《演讲十讲》一书。王叔上中学时,每次学校参加演讲比赛,老师都会请王寿康教授指导学校的参赛同学。赵友培在追记老友王寿康的精彩演说时描述道:”他一上讲堂,大气磅礴,淋漓尽致,欲罢不能,而又能深入浅出,妙语如珠,乐得听众们眉飞色舞,笑口常开,掌声四起。”他推崇王寿康是位”肝胆照人的铁骨铮铮的汉子,开诚布公,公私分明,穷而硬,愈穷愈硬,性格阳刚,工作忘我,愤世嫉俗。语文教育是他最坚强的信念”。王寿康最后一次演讲是1959年和赵友培在全省巡讲,他不幸在花莲中风病倒。林海音曾回忆道:”茀青先生是因中风病倒,像一般的中风患者一样,肢体一边麻痹瘫痪,不能言语,这对于一位语文教授和演讲家的茀青先生,真是一件惨痛的事。。。每天见他穿着长袍,歪着半个身子,一瘸一拐的,努力学习行走。”

王叔的母亲曾感叹地对儿子说:”都是演说惹的祸,你爸就喜欢演讲,在台上那股子劲,那份兴奋、自在,台下听众的热情反应,真让他放不下,忘了时间,更顾不上自己的身体,谁也挡不住。” 在王叔的心目中,父亲永远是名副其实的名嘴。因为名嘴首要条件是某种语言说得准确,其次才是辞句的博雅、机智、幽默,内容丰富,脉络清晰,掌握好轻重缓急,语中要害,闻者顿若鹈鹕灌顶。

结缘国语,反哺于师

1971年,王叔在北京见到了父亲的故交魏建功先生,他告诉魏伯伯自己的父亲已严重中风十多年,昔年精于语言艺术、诙谐幽默、旁征博引、语惊四座的他的茀青兄,自此丧失了说话的能力。魏建功先生听了沉默良久。。。

多年不曾谋面的魏建功对王寿康依然充满情感,可见其人格魅力之所在。在王寿康教授中风不能工作后,当时台湾的社会福利相当落后,没有保险或退休保障制度,而他的两个儿子都在美国读书,一时全家再度陷入经济困窘中。王教授的学生张孝裕、方祖燊、王天昌、黄增誉、锺露升等都已具备大学资格,他们与台湾师范大学取得协议,义务为王教授在师大代课,使得王寿康先生既保留了教授职位,又获得了收入来源。每个月,他们都会去看望老师,并且恭敬的交给师母一个信封。这样的事持续了五年,直到王叔和他哥哥有了工作以后。

在王寿康最后几年的生活中,照顾他们二老生活起居最多的是夏承楹、林海音夫妇一家,只因他们是近邻。王寿康的同学梁容若先生曾在一篇文章中写道:”寿康心广体胖,坦白真诚,喜欢帮助困难的朋友、青年。他教过的学生很多,清早、中午、深夜、星期天,三三五五,随时可以访问他。谈学问,谈职业,谈家庭生活,谈恋爱问题,他没有不细心地听、郑重地回答的。’经师易得,人师难求’,他是难得的人师。”

毕业自台湾师范大学的锺露升先生曾写文回忆他的老师:”九年前王寿康老师给我们上第一节课,开宗明义讲的是’国语’运动的两大目标:言文一致、国语统一。他追述国语运动的成功、失败,一会儿高兴得跳起来,一会儿垂头丧气,有时候咬牙切齿,有时候痛苦悲伤。只见他脑门儿闪烁着亮光,颤抖的手在空中飞舞,矮胖的身体一晃一晃地使劲摇摆,嘴里一直滔滔不绝。这时,一股热力充满我的心胸,我握住拳头,咬紧牙根,随着他的情绪而激荡。看看前后左右的同学,每一个都凝神倾听,慷慨激昂。我们深深地敬佩他从事语文教育的热情和他杰出的演说天才!”当王老师在病床上,锺露升告诉他同学们想成立一个推行国语的民间机构时,王寿康满口”yes,yes!”双手不停比划,最后翘起大拇指勉强说了俩字:”顶好!”

此志未酬,功德千秋

1954年6月王寿康曾给在美国的赵元任先生写信,他感慨国语运动的同志都星散了。”迪忱、子劲五年来没有消息,劭西先生也不敢做任何活动,汪一庵先生行将八旬,在台努力训练速记人才。。。”他认为台湾的国语推行有相当的成就,并且提及在台推行国语的梁容若、王玉川、齐铁恨。这封信原件现保存在美国加州大学伯克利分校的bancroft图书馆。

王叔毕业于台湾大学电机系,他能成为出色的导演和演员,与他的父亲不无关系,而他调侃幽默的基因也来自于父亲。王寿康很爱自己的儿子,1954年他写信给赵元任,其实有一件重要的事就是托赵先生为他的大儿子、王叔的哥哥申请在美奖学金。当王叔离开台湾赴美读书时,已经中风的王寿康在学生的搀扶下亲自去机场送行,他靠着铁丝网,摊开双手指着自己,嘴唇慢慢嚅动着,一直保持着笑容。王叔其实已经读懂了父亲心中的嘱托:”你要好好用功,我不要紧哪。。。”这是父子的最后诀别,它萦绕在王叔心中,永远不曾消失。

1975年6月19日,久病后的王寿康永远地离开了。林海音后来曾深情地描述道:”时光隧道又把我带回了重庆南路三段的小木屋,茀青先生还没病倒时,隔壁常常传来一对老夫妇的乐器合奏声,是王先生的一枝横笛,王太太的一管长箫,他们吹奏着《高山流水》。”这是多么曼妙的场景呀!王寿康先生的一生若高山起伏跌宕,而他对于国语的坚守,若流水,悠远绵长。

参考文献:

《十年颠沛一顽童》 王正方著 北京出版集团北京十月文艺出版社 2018年11月

《调笑如昔一少年》 王正方著 北京出版集团北京十月文艺出版社 2020年6月

《志在四方一男儿》 (美)王正方著 北京出版集团北京十月文艺出版社 2023年1月

《国语运动史纲》 黎锦熙著 商务印书馆 2011年5月

2025年11月3日于北京