「國語教」傳教士——王壽康

作者:王昀

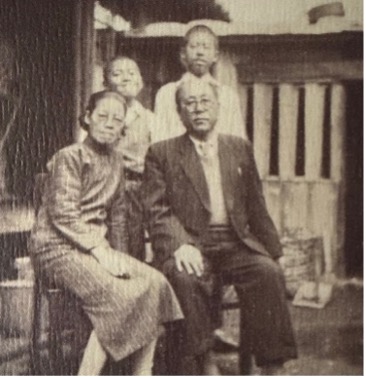

我與王正方先生結緣是2019年的事,我們的「媒人」是我的祖父王述達先生和他的父親王壽康先生。王正方先生所著《十年顛沛一頑童》封底有一張全家福,我手上一本祖父留下的《北京師範大學1948年畢業紀念冊》中有一張國語專修科畢業照,兩張照片的交集就是王壽康先生。感謝互聯網為我和王正方先生牽線,讓我們共同踏上追憶先人國語運動的道路。按照輩份,我稱王正方先生為「王叔」。時隔六年,我們終於相見於北京。剛從美國加州歸來的我,帶來了在加州大學伯克利分校Bancroft圖書館拍照的王壽康先生寫給趙元任先生的兩封信。這勾起我們漫長的回憶,也讓我覺得一定要為王壽康先生寫上幾筆。

(令我們結緣的兩張照片)

先人遠去,餘音繞梁

年近九旬的王叔是位實實在在的「理工男」,當他清晰地讀出我拍照得來的王壽康先生以國語羅馬字寫給趙元任先生的信時,我驚訝於王叔的國文基礎和他的記憶力。王叔捧著父親的文字,猶如捧著聖經,他認真的樣子像個小學生,一邊用右手食指指點著,一邊講給我聽:「這是王壽康教授在民國48年3月8號回復給趙元任先生的信,他寫的是國語羅馬字拼音,我得摸索半天才能念出來。他說的是:『元任先生,您的信已經收到了,謝謝您的關心,我的病已經漸漸地好了,請您不用掛念,謹祝伉儷健康。王壽康,台大醫院413號病房』。」當我發現國語羅馬字的拼寫與漢語拼音很像時,王叔給我講解了國語羅馬字的規則。他說國語羅馬字在漢字「輕聲」和「一聲」時,不用標示音調,而二、三、四聲時要多加一個字母表示音調。他用「真好玩兒」來形容這些規則。我想,王叔對國語羅馬字的認知絕對是受了父親的影響。1930年7月,國語羅馬字促進會成立,主持人是蕭家霖,當時會員只有十餘人,如王壽康、杜力勁(同力)、王玉川、李中昊等。1934年1月24日,錢玄同先生在日記中寫道:「畢至半畝園,今日國語會請王玉川、王茀青等人吃飯,他們都是G.R.(注:國語羅馬字)的信徒。」錢玄同先生說得一點兒也不錯,而王壽康這個信徒,不僅是國語的追隨者,更是一個傳播者,用他自己的話說,他信的就是這個「國語教」。

隨後,王叔翻開了我給他複印的《中國大辭典編纂處一覽》,他一眼就發現那「國音字母表」是老的,比他們後來讀的多了幾個蘇音字母,他準確地讀出那幾個蘇音。當他翻到「中國大辭典編纂處職員表(民國二十年)」,看到他父親的名字下「西城宏廟西口陰涼胡同六號」的地址時,他詫異地感覺這地址很陌生。他曾經以為已經找到了所有關於他父親的資料。。。再翻開我給他帶來的《1948年北京師範大學畢業紀念冊》,看到「國語專修科副教授」王壽康先生的照片時,王叔仔細端詳著,喃喃道:「那時我爸爸還有頭髮,後來他一根頭髮也沒有了。。。」

王叔就是這樣,總是調侃著他的父親,話裡話外卻充滿了對父親的懷念。而我給他帶來的兩本資料,見證了王壽康先生致力於國語運動中的兩段重要經歷。

棄編字典,追隨姻緣

1928年9月,隸屬於國語統一籌備委員會的中國大辭典編纂處正式開始工作,黎錦熙任總主任。意氣風發地剛從「北伐」前線勝利歸來的王壽康,在恩師的召喚下加入了編纂處,成為他大學同學蕭家霖主持的纂著部民眾辭典股的委託編纂員。我並未查到任何王壽康先生參與編纂的字典,因為大辭典編纂處在成立後的幾年內主要從事的是蒐集整理工作,那完全是個「為他人作嫁衣」的階段。

1931年,王壽康的另一同學董渭川受邀前往山東任省立民眾教育館館長,致力於民眾教育和掃盲工作。到山東走馬上任後,董渭川又帶去了自己的同學蕭家霖和王壽康,一個任山東《民眾週刊》主編,一個任民眾電影院主任。董渭川和蕭家霖還有一層關係,他們是連襟,分別娶了孔文振和孔繁均姐妹。王壽康此時也開始了與他那電影院的前任主任曹端群小姐的花前月下。 1935年他們結婚時有喜歌云:「茀青端群,端群茀青,相識相愛,相合相凝,樓上樓下,脈脈兩情,驢前驢後,盡瘁鞠躬,時至今日,大功告成,裝在罐裡,其樂無窮。」其中,「樓上樓下」就是指當時民眾教育館電影院的三樓是職員宿舍,樓下是放映室,電影開場、散場,他們就樓上樓下地忙;「驢前驢後」指當時外出郊遊以驢代步,端群在驢上,茀青則隨驢前行;「裝在罐裡」指當時他們的住址「罐兒胡同」。這樣看來,離開大辭典編纂處,王壽康是很有收穫的。當然,他的工作同樣重要,放電影是傳播國語的重要手段。要知道,山東是國語推行和平民教育最成功的地方,不得不說是董渭川、蕭家霖、王壽康等人的功勞。

師大授業,臺灣續緣

再來說說「國語專修科」,這是抗戰勝利後專門為培訓赴台教授國語的老師設立的。王壽康當時是接受了黎錦熙先生的召喚,在北京師範大學國語專修科任副教授,他和師弟王述達、孫崇義、牛繼昌、徐世榮等以最快的速度培訓了幾十位畢業生,經考核後前往臺灣從事國語教學工作。後來他們中的許多人與同赴臺灣的王壽康先生保持著密切的關係。王叔能從1948年他們的畢業照中認出七個人,他們是大宋(宋孟韶)、張博宇、趙文增、翟建邦、鞏青祥、黃增譽和馮長青。這些人成為臺灣人學習國語的種子,他們在哪裡紮根發芽,哪裡就種出國語之花。

當年,這些學生被選中隻身來台工作十分不易。王壽康先生格外關心這些年輕人。每年除夕,他們會一同前往王先生家吃年夜飯,一起包餃子。這些北方來的小夥子,擀皮、包餃子、煮餃子,分外利索。飯後大家一起打橋牌,喝茶聊天,熱鬧到深夜。王老師就像大家的家長,他們可以什麼都說,唯獨不能提改行。有一次,張博宇開玩笑:「王老師,您瞧咱哥兒幾個都那麼能幹,您領頭組個公司,大夥兒一塊掙錢多好哇!咱甭幹語文教育不行嗎?」王先生臭罵了張博宇,並告誡大家:「無論多麼苦,必須得幹語文教育,因為咱們信的就是這個國語教。」

某人深夜找到王老師借錢,王老師問起原因,突然提高嗓門:「你去荒唐了,才鬧成這樣?」某人趕忙否認。然而,罵歸罵,王先生還是會替他解決問題。有一陣子,大宋被牽連進一樁「匪諜案」,國語專修班的同學幾乎無一倖免,每人都被抓了進去,少則兩三個月,有的甚至失去聯繫。王先生充當了所有學生的保釋人,他要提保他們以後奉公守法。那段日子,王先生成了臺北愛國東路政治犯拘留所的常客,直到他把能出來的一一保釋。個子最矮的一位在拘留所等王先生來保他,釋放公文延遲了幾天。他焦急萬分,一見到王先生就說:「王先生,您要是再不來,我就成了武大郎做皇上,沒人保啦!」

當年,王壽康赴台是接受了時任臺灣國語推行委員會主任魏建功的委任,讓他帶著《國語小報》的鉛字銅模子和出版設備前往臺灣辦報紙。本來任期為三年,卻終因政局的變化而永遠地留在了臺灣。王壽康是臺灣《國語日報》第一任副社長,從一無所有至今,報紙持續發行了70多年,幾乎所有臺灣人都是讀《國語日報》長大的。後來他又去了臺灣省立師範大學,繼續辦國語專修科,培養語文教育人才。臺灣兒童文學大師林良、方祖燊、張孝裕、王天昌等都是他的學生。1956年,臺灣師範大學成立「國語教學中心」,王壽康是首任中心主任,這一中心先後培養了數十萬外國的漢學專家,像石清照等,深受王壽康的影響。當初黎錦熙先生等國語運動前輩的一個理想,終被王壽康等後人深深植根於臺灣,使臺灣成為國語運動最大的受益者。

武邑才子,百折不撓

王壽康,字茀青,河北省武邑縣青塚村人,生於1899年2月15日,他的父親靠闖關東做皮貨生意,為家族奠下些基業。他出生時正鬧饑荒,家裡靠幾升雜糧、穀糠才撐過來,「壽康」之名意為「因糠得壽」。他從小手腳笨拙,不太會幹活兒,但卻能說會道,認字快,算賬準。於是,作為一家之長的他的大伯斷定該送這孩子上學。果然,王壽康不負眾望,不僅在縣城小學成績破紀錄,還考上了最難考的北師大附中,接著就是北京師範大學,成為老家縣裡第一個大學生。人到中年的王壽康依然把大伯泡鴉片膏子用的杯子帶在身邊,他以為,如果沒有大伯慧眼識英才,他肯定就是埋沒在黃土地裡的某個河北莊稼漢了。

不過, 王壽康運氣也不算好。他考大學時連考了三次才考上北師大國文系,不是因為成績不好,而是因為他報考的照片人黑瘦,加之「長袍馬褂瓜皮帽」配上太師椅、水煙袋和蓋碗茶,整個一副人到中年的模樣,被考官認為太老了。多虧夏宇眾老師在考試委員會力爭:「這個學生三次投考,成績都十分優異,他百折不撓的精神,就很可欽佩。雖然看上去年齡比較大,但是毅力可嘉,功課紮實。師範大學的學生年齡不必限制得太緊,年齡大些也不妨,畢業後當老師嘛!」是呀,二十世紀20年代,是民國最璀璨的時代,學術自由開放。正是借了這個春風,王壽康得以上了北師大,並得到黎錦熙、錢玄同、黃侃等大師的真傳。

如果說高考的曲折是一種戲弄,王壽康以後的起伏人生則全拜他自己所賜。大學一畢業,黎錦熙安排他在北平某中學任教。頭一天上課夠讓人緊張,面對一屋子學生,王壽康故作鎮定地先進行點名,大聲念出第一個名字:「席次表!」結果,三遍過後,得到的是一個哄堂大笑。是的,此時的王先生有些迂笨,並且性急,好打抱不平。當他見到學校做些巧立名目、亂收學生錢的勾當時,他竟組織學生起來抗議,全然搞不清誰是自己的金主,結果自然是被「另謀高就」了。王壽康自己則滿不在乎,他有自己的是非觀。一次,他勸阻學生參加某政治團體,結果某日清晨他還未起床,就被聚眾在宿舍外大罵「打倒王壽康!」,他被吵醒後,以洪亮的中音回覆:「不用打倒了,我還躺在被窩裡呢!」

就這樣,這個「翻車派」的王壽康在一段日子裡在一所中學任教的時間平均不超過兩個月。不過,他有靠山,那就是老師黎錦熙先生。黎錦熙先生不僅在北師大任教,也在教育部任職,他在教育界可謂神通廣大,總能替王壽康謀到另一份教職。殊不知, 王壽康竟然還不滿足,居然背著師長棄文從武,去廣州加入國民革命軍參加北伐去了。作為軍團司令部文書官,他親歷了北伐戰爭中最慘烈的一戰——龍潭戰役。不過,當他給自己的孩子們講起這一戰,輕描淡寫得如同小孩子玩打仗,搞得孩子們十分失望。由此,王壽康的樂觀態度可見一斑。

北伐勝利後,王壽康回到北平,重操正業。他曾在北平女子師範大學、北京大學法商學院教書,並被黎錦熙先生召喚到中國大辭典編纂處。後來他去了北平公務局,又在1931年去了山東。1934年,山東民眾教育館電影院改為省立劇院,王壽康就和熱戀中的曹端群離開山東,分別前往天津泊鎮師範和北平扶輪學校任教,1935年他們共同在北平建立了新的家庭。不知何故,後來王壽康又去南京任職於鐵道部津浦鐵路局教育主任。真的是挺能折騰的。

戰地傳「教」,激情四射

1938年,抗戰爆發後,一腔熱血的王壽康再次從戎,在東南第三戰區任教官、戰地工作團團長。他辦報紙,廣播抗日,辦士兵識字班,帶領話劇團四處奔走宣傳抗戰。最值得一提的是王壽康教新兵識字,那是在江西上饒鉛山河口鎮的鵝湖山下。新兵多數是就地徵召的農家子弟,沒受過任何教育,只會講當地的土話,基本都是文盲,有的甚至左右不分。王壽康自編一套《新兵識字課本》,先教他們熟記37個注音符號,學會拼音,再教他們識字,每個字旁都有注音符號,幫助發音。幾個月下來,新兵識字成績卓著。王壽康很興奮,時常叫幾個成績好的同學出列,大聲講幾句話,字正腔圓地震驚全場。那是一段艱難的日子,生活清苦不說,戰事可謂朝不保夕,不知道什麼時候日軍就打過來了。王壽康不管那些,他看到新兵從一無所知到可以識字,能夠表達自己,學習了做人處世之道,自感成就非凡。他認為培養他們成為對社會有用的人是他為國家做出的最大貢獻。

王壽康的這種使命感來自他的老師。當他還在北師大讀書時,以北京大學和北京師範大學為學術主導的國語運動正轟轟烈烈地開展著,那「言文一致,國語統一」的口號早已深入人心。他和他的同學們對這一運動的理解和信仰遠超過其他人,他們努力實踐著國語運動的主張,推廣著國語運動的成果——注音符號、標準國音和國語羅馬字。而王壽康選擇了一個最艱苦且顛沛流離的環境,面對的是一群最難教化的學生。

王壽康一生曾當過兩次播音員,第一次就是在抗戰期間的東南戰區某廣播電台,主要讀些時政文章,後來也念過他自己寫的《前線日記》。那時的通訊設備簡單原始,發電還要靠人力用腳踩腳踏車的方式驅動。電台設在一座山頂,因為在山上架天線才能讓信息傳得更遠。播音員需要到山頂現場直播,而上山幾乎沒有路,遇雨天只能連滾帶爬,運氣不好還要被蛇咬,甚至遇上老虎跟蹤。有一年除夕,廣播結束很晚,王壽康與勤務兵一起下山,經過一處亂葬崗時迷失了方向。天又黑又冷,而他們直到天色漸明才認出回家的路。勤務兵誇讚王教官膽子大,一路竟然有說有笑。王壽康則告訴他:「人不要怕鬼,鬼才怕人呢,因為人有正氣。」

多年後在臺灣,王壽康教授每週一、三、五在中國廣播公司有固定節目檔教國語。他讀一段《國語日報》上的文章,略作講解,旁邊的林良以閩南話再講一遍。比起第一次當播音員,這簡直勝似天堂了。

抗戰時期中國大陸的話劇表演最受歡迎。王壽康曾是某話劇團團長,率領劇團跑遍湖南、江西一帶。那裡演的劇目有老舍的《國家至上》、曹禺的《日出》、《放下你的鞭子》等,宣傳抗戰。他雖不是導演或演員,有時也會在幕後客串台詞什麼的。有一次他客串編劇,他的朋友當導演,給上饒中正小學排了齣舞台劇。兒子王正中和王正方哥倆作演員,一個演墨索里尼,一個演希特勒,第一次過了把當演員的癮。也許那時王壽康就把搞電影這顆種子埋在了王叔幼小的心裡。

抗戰勝利後,王壽康的大學同學在河北省政府社會處當處長,拉他去幫忙,盛情難卻。那時他們的工作地點在保定。王壽康負責把從美國運到的聯合國救濟總署的救濟物資分批從天津港運送到災區。看到災區的慘狀和美國人捐的東西,王壽康不禁感慨:「咱們是勝利了,現在日本和中國都成了美國的幹兒子,聽說日本已經在恢復建設了,我們還在繼續破壞,打呀殺呀沒完沒了,將來那個日本幹兒子要混得比我們強了,多寒磣!」他對「領袖著作學習週」的看法是:「咱們這是學習一週,休息一年。」總之,像他這樣的人在官場混得好才叫怪呢。

辦報傳「教」,家喻戶曉

又是黎錦熙先生!這次是把王壽康叫去辦《國語小報》,總算又回到語文教育中。這份報紙是用來推廣國語的,它很特別,每個字旁都有注音符號,只要學會注音符號就可以閱讀,適合中小學生和掃盲中的大眾讀者。報社地址在宣內大街,離北師大不遠。王壽康終於得以安頓在北平。他是該報副主編,主編是蕭家霖,他的老相識。其他編輯或供稿人有徐世榮、王述達、孫崇義、牛繼昌等,都是黎錦熙的高徒,也是王壽康的師弟。他們後來又成為同事,共同在黎錦熙先生麾下的北師大國語專修科任教。

感覺王壽康一兩年不挪動一下好像白過了似的。1948年,他又奉命帶著《國語小報》的鉛字模子乘風破浪地來到臺灣,開始了他在臺灣傳「國語教」的生涯。應該說,這也是他一生最大的成就所在。

《國語日報》創辦時的社長是洪炎秋、總編梁容若、副社長王壽康,報社設在植物園內原來的「建功神社」。那時的工作條件十分艱苦,排字工要手拿稿子,端著排字盤,在陰暗的房間裡走來走去排版,所有的人都特別忙碌。由於報社經費不足,人員缺乏,只有王壽康曾在抗戰期間的《前線日報》工作過,算是有經驗的人,所以,裡裡外外大大小小的事他都要管。1948年10月25日,歷經千辛萬苦,《國語日報》創刊號問世。當時的報紙只有小小的一張,被年幼的王叔奚落了。王壽康鄭重地告訴兒子:「語文教育是神聖的,帶注音符號的報紙,全世界只有這一份。」

《國語日報》一出版就面臨銷量問題,又接到教育部通知,不再撥付經費,要自謀生路。其實,教育部只給過一萬元金圓券,貶值很快,早就花光了。沒想到,報社剛啟動就面臨破產關門。這時,王壽康從大陸扛來的帶注音符號的鉛字銅模為報社帶來了轉機。原來,臺灣省教育廳要印刷30萬冊《三民主義》和《建國大綱》,要求帶注音符號,而當時臺灣只有《國語日報》社能夠出版。鉛字銅模竟然成了《國語日報》的核心競爭力!當初,正是為了押送這套銅模子,王壽康輾轉從天津乘船由基隆港入台。銅模子為一個銅製的長方形模具,是製造印刷鉛字的母板。往模子裡灌入熔化的鉛,冷卻後就製造出一隻可供印刷的鉛字了。常用漢字有四、五千個,完整的一套銅模子要有一兩萬隻模子,因為報紙印刷有不同字體和字號。製作這種模具是國語會推動的一項複雜工作。大家首先經表決完成了常用字表,再根據字表找廠商製造模具。由於這種模具製造成本高、使用率低,民用出版機構都不願投資,國語會只得向教育部申請製作經費。所以,當時在全中國也只有兩套。

《國語日報》社好不容易熬過第一年,周年慶快到了,王副社長說:「咱們雖然窮,還是得好好慶祝一下。」就這樣,報社在植物園裡的另一機構——臺灣製片廠的攝影棚裡辦了一個餐會,擺上了十幾桌,還設置了一個小舞台。王副社長講了一些感謝的話和老笑話,大家笑個不停。最後他說:「報社一年來不富裕,今天的餐會很簡單,沒有大魚大肉,為大家提供我童年最喜歡吃的年菜。小時候在河北老家過年的時候才吃得到,我們就吃這個,今天晚上敞開來吃,保證夠吃,也保證好吃。」原來,每個桌子中間有一隻大臉盆,裡面是大白菜、粉條、豆腐、蘿蔔和塊狀五花肉熬成的一鍋,就這一道菜。這可是王副社長的最愛,他的愛吃是與愛演講齊名的。不過,這一餐也真是應了他的那句話了:「咱們這個就叫作窮開心!」

王壽康一生清貧,但他卻總是充滿熱情而樂觀向上的。來臺灣後,有人曾介紹王壽康去新加坡南洋大學教中文,高薪的誘惑令他心動了好一陣子,但他這次很堅定,因為他答應過恩師黎錦熙先生全心全力地在臺灣推廣中文語文教育。他後來在臺灣師範大學和政戰學校當教授,培養出大量國語人才。他主持的臺灣師範大學國語教學中心,又把國語事業推廣到世界。

名嘴演說,動人心魄

在王叔的描述中,王壽康的形象並不高大,還有幾分木訥。他個頭偏矮,有一個不算小的肚子,頭髮稀疏,給人一種矮壯感,遠看十足一副北方莊稼漢的樣子。他那副正圓形牛角框眼鏡總是跨在鼻樑的尖端,衣服褲子穿得鬆鬆垮垮。不過,他也有神氣的時候:抗戰勝利後,他穿著國軍制服,上校軍銜,邁著大步走進自家的「永信成」皮貨莊時,甭提有多威風了!還有,他自己說過大學時代他去溜冰的樣子:穿著時髦的深色狐毛裡子長袍兒,圍著白圍巾,結伴去北海溜冰,猛地來個單腿躍起,做360度的大轉圈兒,落回冰上還能伸出胳臂、打平一條腿地繼續滑行。旁邊的人看著大聲叫好,帥的很!不過,他對自己的這番描述並沒人能證實。但有一點的確不錯,王壽康總是一字一句,出口成章,手勢比劃得很誇張,笑起來很縱情,聲量也很宏大。他嫉惡如仇,發起火來如沖天炮,吼聲驚人。累的時候,他還喜歡唱上段河北梆子給自己鼓勁。他堅強而有韌性,他有名言道:「挨罵又不疼,難受什麼?」

王壽康不僅是一位語文學者,還是一位演講家。他的語言天賦是與生俱來的。無論什麼事,他都能隨口成腔成調、合轍押韻地說出來。比如孩子們滿屋亂跑,他會開心地說一句:「歡蹦亂跳瞎胡鬧,上海買不到。」遇到糾纏不清的事,他手一攤:「這是哪兒跟哪兒呀,藍褲衩兒呀!」他勸勉年輕人勇於表達,在節骨眼兒上不能「像王小過年,沒話(畫)」。遇上白跑一趟的時候,他就自嘲:「我成了屎殼郎碰上個拉稀的,白跑一趟。」對著愛抱怨的人,他就嗔怪道:「別像蒼蠅坐月子,懷著一肚子的屈(蛆)呀!」不過他犀利的言語也是很厲害的,如果受到他嚴厲的責罵,可比挨打還難受。

王叔記得他在北平上師大二附小時,校長邀請他父親去學校演講,大家坐在教室裡聽廣播。王壽康給同學們講了他在抗戰中的經歷,什麼走山路被蛇咬,老虎在他身後吼,武夷山日本飛機掃射。。。形象生動,語言豐富,俏皮話一大籮。很多同學擠在播音室外聽,爭著想去看看這個忒會講故事的王伯伯長什麼樣子。

每次王壽康下班回家,總引起街頭巷尾的孩子蜂擁而上,此起彼落地:「王伯伯講一段,先講我吧!」他就信口說上一兩句,什麼「小鶴小鶴,吃飽了不餓,就怕上美術課」、「小三兒小三兒,吃蘿蔔乾兒,拉紅屎冒紅煙兒」之類的。他編兒歌的本事與他幼年在大陸北方的成長環境有關,北方農村兒歌音調鏗鏘,言語詼諧,描述生動形象,過耳難忘。

當然,作為國文教授的王壽康可不單是哄孩子玩兒,他語音純正,中氣十足,談笑自若,幽默風趣,指點江山,評論天下,敘述故事,妙語連珠,出神入化,可以說已經達到語言藝術的高階。他曾在《國語日報》編輯林良與鄭秀枝的婚禮上致辭道:「這二位的名字組成了『秀林良枝』四個字,他們今後不但夫妻和諧無間,而且子女也必定優秀,此乃天作之合。」

在臺灣,王壽康教授經常在全省巡回演講,遠近聞名,他還出版過《演講十講》一書。王叔上中學時,每次學校參加演講比賽,老師都會請王壽康教授指導學校的參賽同學。趙友培在追記老友王壽康的精彩演說時描述道:「他一上講堂,大氣磅礴,淋漓盡致,欲罷不能,而又能深入淺出,妙語如珠,樂得聽眾們眉飛色舞,笑口常開,掌聲四起。」他推崇王壽康是位「肝膽照人的鐵骨錚錚的漢子,開誠布公,公私分明,窮而硬,愈窮愈硬,性格陽剛,工作忘我,憤世嫉俗。語文教育是他最堅強的信念」。王壽康最後一次演講是1959年和趙友培在全省巡講,他不幸在花蓮中風病倒。林海音曾回憶道:「茀青先生是因中風病倒,像一般的中風患者一樣,肢體一邊麻痹癱瘓,不能言語,這對於一位語文教授和演講家的茀青先生,真是一件慘痛的事。。。每天見他穿著長袍,歪著半個身子,一瘸一拐的,努力學習行走。」

王叔的母親曾感嘆地對兒子說:「都是演說惹的禍,你爸就喜歡演講,在台上那股子勁,那份興奮、自在,台下聽眾的熱情反應,真讓他放不下,忘了時間,更顧不上自己的身體,誰也擋不住。」 在王叔的心目中,父親永遠是名副其實的名嘴。因為名嘴首要條件是某種語言說得準確,其次才是辭句的博雅、機智、幽默,內容豐富,脈絡清晰,掌握好輕重緩急,語中要害,聞者頓若醍醐灌頂。

結緣國語,反哺於師

1971年,王叔在北京見到了父親的故交魏建功先生,他告訴魏伯伯自己的父親已嚴重中風十多年,昔年精於語言藝術、詼諧幽默、旁徵博引、語驚四座的他的茀青兄,自此喪失了說話的能力。魏建功先生聽了沉默良久。。。

多年不曾謀面的魏建功對王壽康依然充滿情感,可見其人格魅力之所在。在王壽康教授中風不能工作後,當時臺灣的社會福利相當落後,沒有保險或退休保障制度,而他的兩個兒子都在美國讀書,一時全家再度陷入經濟困窘中。王教授的學生張孝裕、方祖燊、王天昌、黃增譽、鍾露升等都已具備大學資格,他們與臺灣師範大學取得協議,義務為王教授在師大代課,使得王壽康先生既保留了教授職位,又獲得了收入來源。每個月,他們都會去看望老師,並且恭敬的交給師母一個信封。這樣的事持續了五年,直到王叔和他哥哥有了工作以後。

在王壽康最後幾年的生活中,照顧他們二老生活起居最多的是夏承楹、林海音夫婦一家,只因他們是近鄰。王壽康的同學梁容若先生曾在一篇文章中寫道:「壽康心廣體胖,坦白真誠,喜歡幫助困難的朋友、青年。他教過的學生很多,清早、中午、深夜、星期天,三三五五,隨時可以訪問他。談學問,談職業,談家庭生活,談戀愛問題,他沒有不細心地聽、鄭重地回答的。『經師易得,人師難求』,他是難得的人師。」

畢業自臺灣師範大學的鍾露升先生曾寫文回憶他的老師:「九年前王壽康老師給我們上第一節課,開宗明義講的是『國語』運動的兩大目標:言文一致、國語統一。他追述國語運動的成功、失敗,一會兒高興得跳起來,一會兒垂頭喪氣,有時候咬牙切齒,有時候痛苦悲傷。只見他腦門兒閃爍著亮光,顫抖的手在空中飛舞,矮胖的身體一晃一晃地使勁搖擺,嘴裡一直滔滔不絕。這時,一股熱力充滿我的心胸,我握住拳頭,咬緊牙根,隨著他的情緒而激盪。看看前後左右的同學,每一個都凝神傾聽,慷慨激昂。我們深深地敬佩他從事語文教育的熱情和他傑出的演說天才!」當王老師在病床上,鍾露升告訴他同學們想成立一個推行國語的民間機構時,王壽康滿口「yes,yes!」雙手不停比劃,最後翹起大拇指勉強說了倆字:「頂好!」

此志未酬,功德千秋

1954年6月王壽康曾給在美國的趙元任先生寫信,他感慨國語運動的同志都星散了。「迪忱、子勁五年來沒有消息,劭西先生也不敢做任何活動,汪一庵先生行將八旬,在台努力訓練速記人才。。。」他認為臺灣的國語推行有相當的成就,並且提及在台推行國語的梁容若、王玉川、齊鐵恨。這封信原件現保存在美國加州大學伯克利分校的bancroft圖書館。

王叔畢業於臺灣大學電機系,他能成為出色的導演和演員,與他的父親不無關係,而他調侃幽默的基因也來自於父親。王壽康很愛自己的兒子,1954年他寫信給趙元任,其實有一件重要的事就是託趙先生為他的大兒子、王叔的哥哥申請在美獎學金。當王叔離開臺灣赴美讀書時,已經中風的王壽康在學生的攙扶下親自去機場送行,他靠著鐵絲網,攤開雙手指著自己,嘴唇慢慢嚅動著,一直保持著笑容。王叔其實已經讀懂了父親心中的囑託:「你要好好用功,我不要緊哪。。。」這是父子的最後訣別,它縈繞在王叔心中,永遠不曾消失。

1975年6月19日,久病後的王壽康永遠地離開了。林海音後來曾深情地描述道:「時光隧道又把我帶回了重慶南路三段的小木屋,茀青先生還沒病倒時,隔壁常常傳來一對老夫婦的樂器合奏聲,是王先生的一枝橫笛,王太太的一管長簫,他們吹奏著《高山流水》。」這是多麼曼妙的場景呀!王壽康先生的一生若高山起伏跌宕,而他對於國語的堅守,若流水,悠遠綿長。

參考文獻:

《十年顛沛一頑童》 王正方著 北京出版集團北京十月文藝出版社 2018年11月

《調笑如昔一少年》 王正方著 北京出版集團北京十月文藝出版社 2020年6月

《志在四方一男兒》 (美)王正方著 北京出版集團北京十月文藝出版社 2023年1月

《國語運動史綱》 黎錦熙著 商務印書館 2011年5月

2025年11月3日於北京