国语日报撑过了头一年

作者:王正方

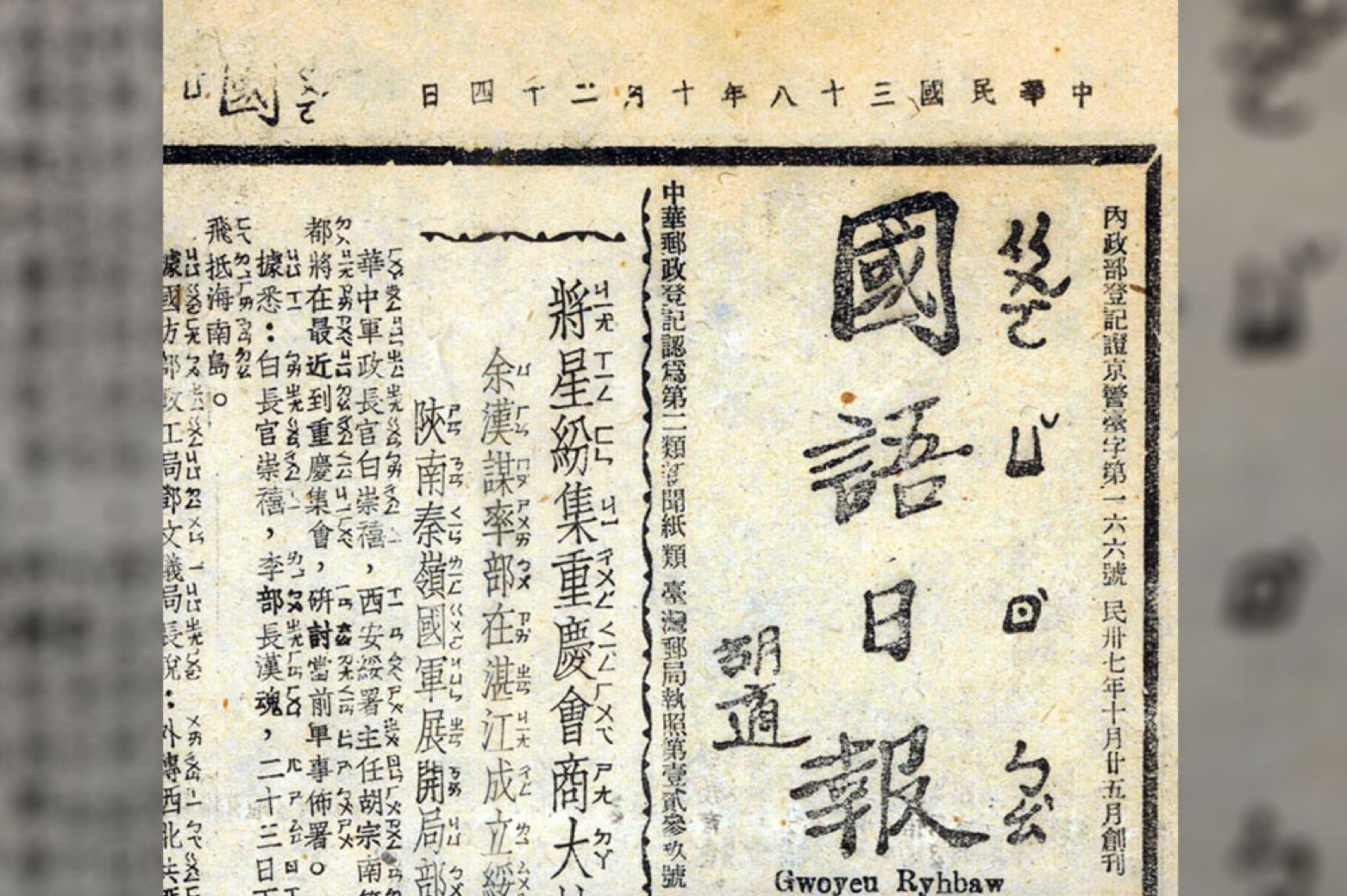

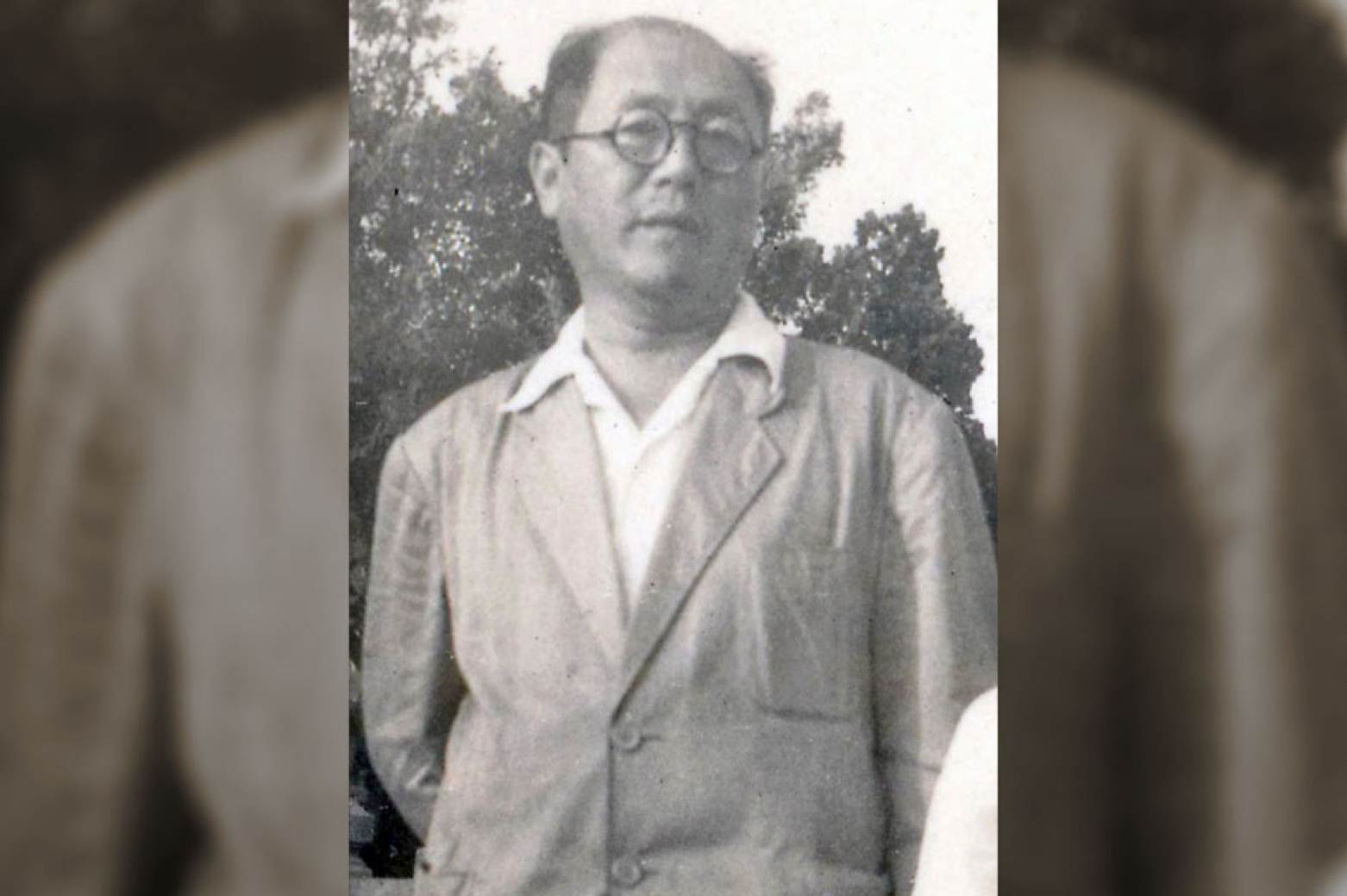

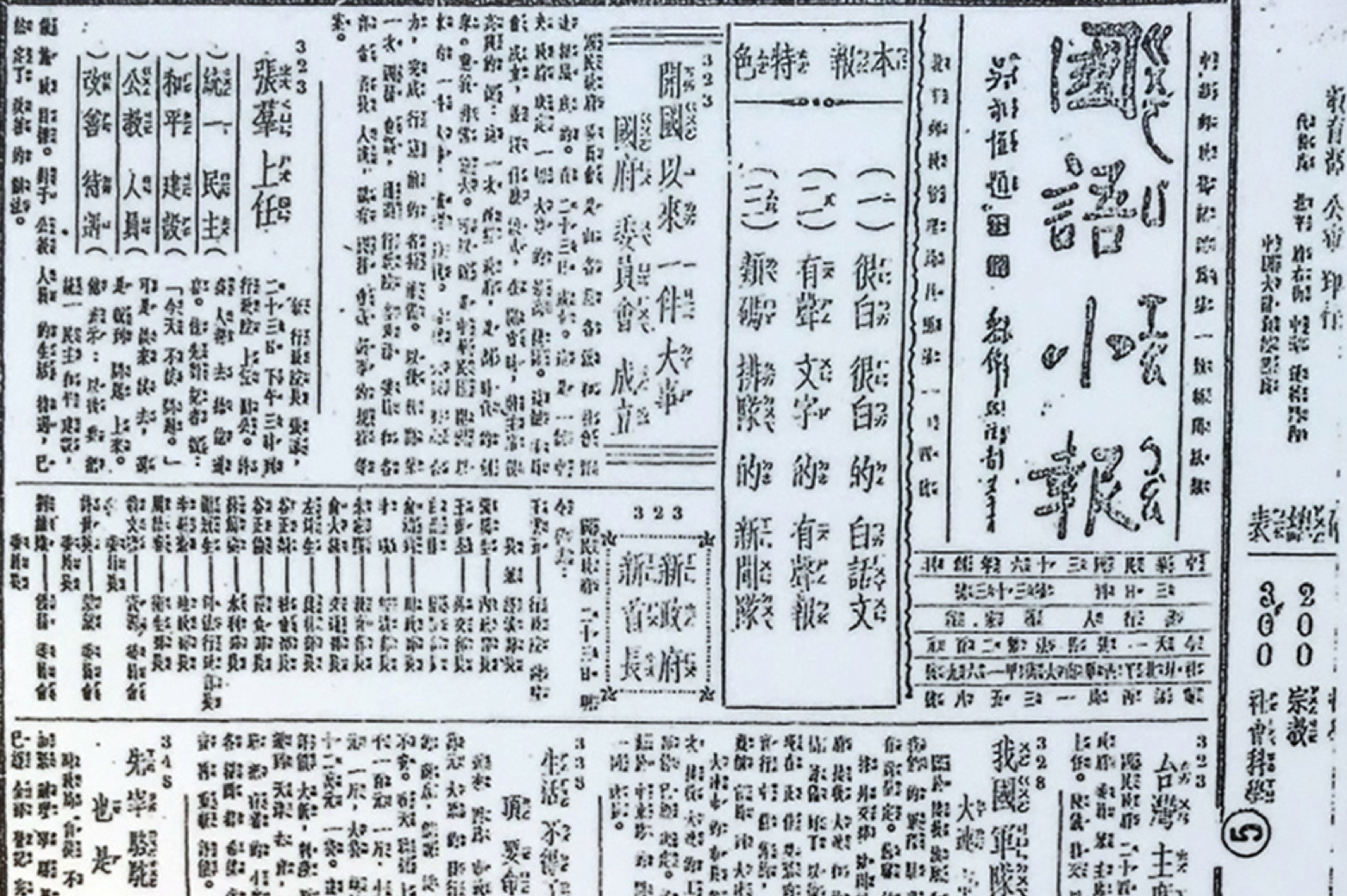

国语日报在1948年十月二十五日台湾光复节出版创刊号,过程辛苦。报社里唯一办过报纸的人,就是我爸爸,他原来在北平主持国语小报;一份每个国字旁边都有注音符号的三日刊,学生只要认识注音符号,就能发音正确的读这份报纸;它能快速有效的帮助认字、提高语文水准。

记得小时候我们一家人,就住在北平国语小报社的后院里,住屋是一间仓库改建成的平房,都是旧式门窗,上面糊著半透明的纸,换季时糊上洁白的新窗户纸,冬季晚间回家,见到透过窗户纸洒到户外的蜡烛光,那是我们温暖的家。院子里有一颗古老巨大的桑树,爬上高枝采桑葚吃………,都是我美好的童年回忆。

台湾国语推行委员会主委魏建功伯伯,时常来找父亲长谈,邀他去台湾开办国语日报,因为台湾才是最需要推行国语的地方。老爸舍不得离开自幼生长读书的北平,犹豫了好一阵子,后来说服了自己,他说:

「花三年的时间,最多五年,把报社创立起来咱们就回北平。」

一九四八年春,父亲乘船押著印刷机和一套有注音符号的铜模子,用来铸造带有注音符号的大小铅字,在基隆上岸。母亲和我们兄弟二人在同年的秋季,搭乘美信轮自天津、上海辗转到了台湾。

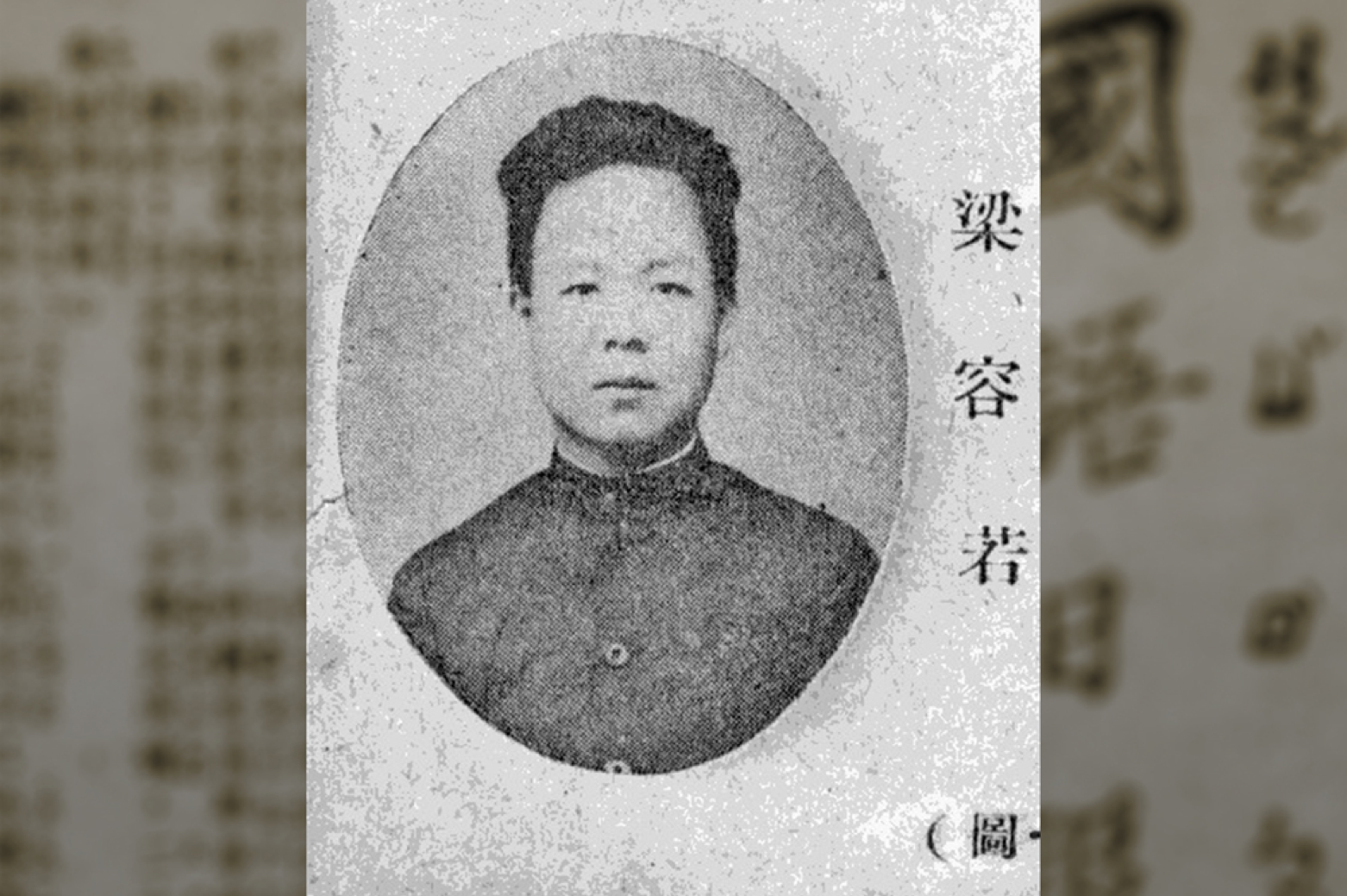

父亲是国语日报第一任副社长,报社里里外外大大小小的事都由他管,报社社长由某位名人兼任,经常不来办公。当时的总编辑是父亲北京师范大学的同学梁容若,副总编辑夏承楹(何凡),年轻的林良在编辑部。这个报社的经费不足,人手不齐,在那段日子里,父亲每天早出晚归,忙到天昏地暗,他的腰围整个的瘦下来一圈。创刊号订在一九四八年十月二十五日出版,因为那天是台湾光复节,意义非凡。

实际上条件远远不够成熟,各部门都缺人,带有注音符号的大小铅字也不够,印刷机残破—,赶在光复节出创刊号的困难重重;但是上面的旨意怎能违逆?后来的折衷办法是:倾全力在十二月二十五日出创刊号,然后再休整几星期,尽快做好准备之后,正常出报。

我很兴奋的拿着那份创刊号,它只有小小的一张,一下子就看完了,我问爸爸:

「怎么我们的报纸比别家的报小呢?」

「小孩子懂什么,」爸爸说:「语文教育是神圣的,带注音符号的报纸,全世界只有这一份。」

我不懂那么多,但是我知道国语日报与众不同,也很喜欢读,因为它的内容易懂,每个字都可以念出正确的发音来。这点太重要了,我们家在父亲的领导之下,严格要求要发音正确,如果念了白字就立即被纠正,特别是我那位老哥,若发现我发音有误绝对不会放过,持续耻笑很久。某次我把「伍子胥」说成了「伍子肯」,就被嘲讽了一辈子。

报纸刚刚开始发行,爸爸每天伤脑筋,社会上知道国语日报的人不多,销路还没打开。记得他每天为了报纸的销行量发愁,常常踱来踱去,自言自语:

「今天才卖了多少份儿?唉,这那儿够呢!不过还行,比上个礼拜强多了。」

记忆中父亲他们那一辈的教育工作者,对语文教育都有特殊的执著,任劳任怨,抱着奉献的精神坚持不懈。有一天下午,老爸和梁容若伯伯路过植物园附近南海路上的一所基督徒聚会所,(这间聚会所现在还维持原貌的在当处),许多热心教友在路边发传单小册子,不放过任何过往行人,硬要二位进去听某名牧师讲道,一时被堵在路口。

梁伯伯笑着说:「请让让路,圣经上说:通往天堂的路要为大众敞开。」

父亲说:「我们已经有别的信仰了。」

众教友劝说的更加起劲,要他们小心,不可以崇拜偶像、信邪教等等,父亲说:

「我们信的教不拜偶像,它是『国语教』。」

再接到教育部的通知,虽然最初国语日报奉教育部的指令在台湾创办起来,但是因为战事不利,预算有限,文化方面的工作不占优先地位,公家不再拨经费给他们了。当时的教育部次长田培林曾经面告:

「你们必须做自给自足的打算,千万不要仰赖教育部给钱。」

党国元老吴稚晖先生也说:「你们应该把它当作一种社会事业也来办。」

其实那个「公家」只拨给报社金圆券一万元,金圆券贬值的很快,也早就花光了。国语日报如期出版了创刊号;但是新报纸打开销路需要时间,经费来源断绝,刚开办就面临关门破产的危机!

经过多重努力,国语日报好不容易接到一笔大生意,台湾省教育厅要印三十万册每个字都带有注音符号的「三民主义」、「建国大纲」等等,当时全台湾,不,全世界只有国语日报社能够印出这样的书;王副社长从北平带来的那套笨重的注音符号铅字铜模子,派上了大用场。印书的进账让报社继续撑了下去。

语文教育的前辈们成立国语日报董事会,台大校长傅斯年兼任董事长,董事们全不领报酬,有人捐出自己的版税给报社;他们多年作出无私的奉献,终于稳住了局面,七十多年来未曾间断的日日出报,蓬勃发展到今天。

王寿康在北平主持的国语小报。(图片由作者提供)

国语日报是教育部的「弃婴」。多年来这个「弃婴」奋斗有成:世世代代的台湾孩子,人人争看国语日报,常听到有人说:「我是看国语日报长大的。」此言不虚。读古今文选,增进语文程度、出版多种书籍刊物屡屡获奖、年年举办少年国语杯桌球赛,培养了多位国手……,贡献不胜枚举。

国语日报经历了多般困难,好不容易熬过了头一年。周年庆快到了,父亲说:

「咱们虽然穷,还是得好好的庆祝一下,熬过来不容易,再怎么样也得热闹热闹呀!」

植物园里有另一个机构:台湾制片厂。父亲认识台制的厂长袁丛美导演,商量好借用他们的摄影棚办餐会。当晚在棚内摆了十多张圆桌面,设置了一个小舞台,扎起彩带气球,大人小孩都坐满了。

典礼开始,几位伯伯们在台上讲话,爸爸的声音最宏亮,他感谢大家一年的辛苦工作,我们的语文教育必须继续下去,国语日报是世界的唯一,国语日报会愈办愈好的。又讲了几个在我们家都听过多次的老笑话,大家却笑到不行。

爸爸说:「报社一年来不富裕,今天的餐会很简单,没有大鱼大肉,为大家提供我童年最喜欢吃的年菜。小时候在河北老家过年的时候才吃得到,我们今天晚上就吃这个,敞开来吃,保证够吃,也保证好吃,谢谢。」

每张桌子中间放了一只大脸盆,里面是:大白菜、粉条、豆腐、萝卜和块状的五花肉熬成一锅,就这一道菜。

出生在华北农村的父亲,童年经历过多次饥荒,奶奶用糠混入粮食做饼果腹,一家人才勉强活了下来。爷爷给儿子起的学名;寿康,因「糠」而延寿,提醒儿子莫要忘了往年的灾难。小时候爸爸每天盼著过年,因为年菜里才有肉,他童年梦寐以求的「肉」,就是这个大脸盆里连皮带着肥肉,顶部瘦肉只有一小撮,煮到硬得咬不动的东西。

父亲安排的北方年菜很不叫座,剩下来一大堆。但是没人离席,庆祝会很好玩,余兴节目有合唱、口琴独奏,合奏、老爸吹奏洞箫;就那几只曲子:苏武牧羊、木兰辞、还有王子和的唢呐表演,声震屋瓦、还有魔术表演。何凡的长子夏一子在现场满处的窜,拿着别人的乐器试吹,口水喷了一大堆,一个声音也吹不出来。

最精彩的节目是总务处崔淑秀阿姨的模仿表演;她学着社长、副社长、总编辑等人走路、说话的神情、独特的笑声、抽菸的姿势、上下自行车的模样,维妙维肖,她的表演天才令人叫绝;边表演边叫人猜。年轻的羊汝徳编辑最投入,猜中了大部份崔阿姨模仿的人物,台上台下互动的非常热烈。

最后有摸彩节目,爸爸得到一把梳子,可是他的头发已经掉得没有多少根了;编辑部的马学枞抽到一把牙刷,然而老马的牙齿已不剩几颗,他倒是有满头的花白头发。王马二人当场交换奖品,全场鼓掌,皆大欢喜。后来有人将这段插曲画成漫画,刊登在某一天的国语日报上。

爸爸说:「咱们这个周年庆,就叫做穷开心!」

※作者为电影导演、演员、作家