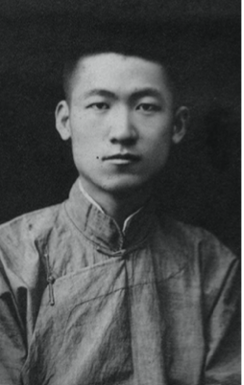

照片后的故事

作者:王昀

1922 年-28 年,善愷就读于北京师范大学,入学时校名仍是“北京高等师范学校”,他们这一届是“高师”改为“大学”尝试中的一届,也是“北师大”这个校名下的第一届学生。用当时同学们的话说,“师大之成立,本是几年来校长和教授先生们奔走呼号惨淡经营的结果,而我们恰是大学第一班,这是很值得纪念的。”这批学生享受了高师末次的免费供给膳食,又第一次试行选课制。这些改变让学生们引以自豪,他们痴心地以为肩负起“学风改大”的重任。他们评价自己“平居固然依旧是艰苦卓绝,遇事固然依旧是任劳任怨,精神却竭力不羁的开拓,思想也互以不落伍、不腐化相勉励“。即使生活波澜起伏,个性文雅豪放各不相同,“大部分都肯拿出固有的‘诚’‘爱’来做学业的切磋,感情的安慰,德性的熏陶。这在我们当然很可以自信的。”

彼时的北师大位于厂甸,即今天的北京市第一实验小学所在地。学校正门为石制西洋式拱门,四根罗马柱擎起“国立北京师范大学校”的校名,这四根罗马柱是科林斯式,柱头似鲜花和花篮的装饰,象征希望与活力。二校门与建筑相连,四根罗马柱柱头下翻的装饰显示它是爱奥尼柱,是“智慧女神”的象征。侧门的拱门以红砖砌就,朴实典雅,引领人们走入一条幽深而神秘的道路。北师大的灵魂乃是那座校园中的青铜校钟。大钟其实是古时候的“木铎”。“铎”出现于夏商,是一种以金属为框的响器,古代用以木为舌的木铎宣布政令,后来木铎就成了教师的指谓。《论语》记载有人赞叹孔子曰:“天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎”。后人将此说法扩展,称老师为执掌木铎的人,“木铎”得以一直作为北师大的校徽标志物。

教室为砖木混合结构平房或两层楼,形式为中西合璧。校园内不仅有篮球场、网球场,还有很多花园。宿舍区可谓庭院成趣,男寝室配有彼时文人必备之藤椅,女寝室则饰以淑女必修之字画盆景。这里不仅有浴室、盥洗室、食堂等生活设施,还配有自习室、接待室等学习和社交的场所,即使在庭院席地而坐,也可以与丁香海棠相映成趣。学校最好的建筑要属图书馆了,它是 1921 年动工由一座旧楼改建的,由德国、丹麦、美国和法国四国建筑师设计,1157 平方米,可容纳 200 人同时阅读。第一任图书馆长冯陈祖怡女士参与了整个图书馆的筹建过程,她是中国大学图书馆第一人。图书馆开馆时藏书中文 3375 部 4882 册,日文 2360 部 2917 册,英文 4395 册,德文 401 册,法文 22 册。

善愷上大学时的生活是怎样的?按当时的学制设计,前两年为预科,后两年为本科,后又追加了两年。一部分同学四年就毕业了,善愷则毕业了两次。与善愷同时代的北师大人早已作古,留给后人的只有一本 1926 年和一本 1928 年善愷两次毕业的同学录。当我试图去了解一下他的老师和同学时,那段与大师同行的生活画卷尽现眼前。在北师大保存的学生成绩册中,我发现善愷大学成绩最好的是“国语发音学”,96 分。教授这门课的老师钱玄同先生是善愷最尊重的老师,他的照片一直被善愷珍藏着。钱玄同先生自 1913 年起在北高师任教,至 1928 年出任北师大国文系主任,终其一生从事文字音韵之学的教育和研究,“卓然成为当代大师”(黎锦熙先生赞语)。钱先生教授音韵学 20 年,参稽甚广,剖析极精,酌古准今,日新月异。他不喜欢著书,讲义也不怎么编,只印几张表,便可随时演述他的创见。然而学生却受益颇深,很多人把他的讲课记录得十分详细,他看后却总觉意犹未尽。钱先生是“五四运动”和“国语运动”的倡导者,在我们今天所使用的中文国音的确立和推广中起了极其重要的推动作用。 “国文法”这门课程是 1920 年在北高师首次设立的,教授国文法的老师是影响善愷终生的人,他就是黎锦熙先生。黎先生和钱玄同先生同是“国语运动”的倡导者,他所著《新著国语文法》同时借鉴了英语语法和《马氏文通》的古汉语论法,成为我国现代汉语语法的开山之作,也是我国语法界的经典之作,促进了我国现代汉语的规范化、理论化, 为现代汉语书面语的最后形成奠定了基础。黎锦熙先生出生于湖南湘潭的一个书香门第家庭,有趣的是他 15 岁时与自己的父亲同时考中秀才,可见聪明过人。1920 年起,黎先生任教于北高师,自此,几乎终生没有离开过北师大。虽然看上去善愷的语法成绩只有 71 分,但能在日后与恩师同行,与老师亦师亦友,交往甚密,这一切应该首先来自于学术上的认同。

教授善愷时间最长的应该是国文老师夏宇众先生,善愷在师大附中读书时,他就是善愷的国文老师。正是夏老师启迪了善愷对中文的兴趣,确定了他终生从事中文教育的志向。夏宇众先生是北高师英语部毕业的,对,没错,学英语教国文。他经常以中文古体文翻译英国诗歌,不仅在英语月刊上发表,还印成讲义给学生们讲读。夏老师喜欢打破常规,选讲带有新思潮的梁启超的文章、黄遵宪的诗,使学生们茅塞顿开,兴趣激增。夏宇众先生还是位诗人,他写现代诗,出版过《雾净集》等诗集,他的诗,意境唯美,充满禅意——“雾净日高星隐去,九天无语万缘空”(摘自《雾净》)。当一个诗人向学生展示自己的作品时,那种陶醉真是最美妙的感受。高步瀛是桐城派后期古文家吴汝纶的学生,他对古文的义理、考据、辞章都有很深的功底,平生著述极多,代表作有《文选李注义疏》、《古文辞类纂笺证》、《唐宋文举要》、《唐宋诗举要》等,是清末民初的选学大家。大家都知道“红学”,却少有人知道“选学”,它的的研究对象是《昭明文选》,简称《文选》,是我国现存年代最早的诗文总集。高步瀛先生亦是善愷的老师,讲的正是古代诗文。

周树人(鲁迅)先生就不用缀述了,当时他在教育部任职,据说薪水只发到二至三成,人们心里有气。周先生省出许多时间教书、写文章,他主要在北大教书,也兼北师大的部分课程。他给善愷他们讲授的是文学批评,虽然只是个兼课教授,善愷对他的印象却十分深刻,他的讲课“思想新颖,语言精炼,命意深长,为其他教师所未有“(引述为善愷先生原话)。因此,当周树人先生开课时总有他系学生及附中教师等旁听,挤满教室。善愷从中学时代起就具有反叛思想,他与鲁迅先生的灵魂定有很多相通的地方。

北京大学出版社 2018 年出版的《筒子楼的故事》一书中有一篇杜晓勤所写的《我在燕园住过的那些地儿》提及,他曾花不到十块钱买到三本署名“王述达”的宣纸笔记簿,其中一本封面题写《国故概要》第一页“目次“上方注有“吴检斋先生讲”。吴检斋即吴承仕,近代国学大师章太炎先生的弟子,著名的经济学家、古文字学家、教育家,与黄侃并称“南黄北吴”。笔记是善愷的课堂笔记,以毛笔写就,用的是同兴荣南纸店的九行绿栏线宣线本。杜晓勤写到“王述达的笔记眉目清晰,行楷俊秀流美,翻阅时既可以想见吴承仕先生讲课时的博识和风度,也可感受到王述达先生学习时的认真和聪颖。”经查,善愷大学时教授“国故概要”的确是吴承仕先生。 此外,教授文字学的沈兼士是“北大三沈”之一,著名的文字学家、文献学家和教育家,建树颇丰,著有《文字形义学》、《广韵声系》、《段砚斋杂文》等。曾任北大国文系主任,率先提出《注音字母方案》的马裕藻先生和朱希祖先生,均曾教授善愷中文或史地等专业课程,他们在中国的文字学历史上都有着举足轻重的地位。

除了专业课,善愷其他课程的老师也都是大师。哲学教授是哲学大师罗素的学生傅铜,他后来担任过多所大学的校长。数学老师秦汾、王仁辅、胡濬济、傅仲孙均为著名的数学家,难怪善愷的数学成绩不错。心理学老师是中国心理学会创办人之一的刘廷芳先生,他在 1925 年以燕大神学院院长兼牧师身份主持孙中山逝世祭吊仪式,宣读悼文《请看吧,这里来了个白天做梦人》,情辞并茂,后被美国出版的《世界名人演讲录》所收录。善愷有五位英语老师,傅东华教的“莎氏乐府本事”(根据莎士比亚剧本改编的故事集);徐祖正讲契诃夫小说翻译;陈源讲简奥斯汀;林语堂讲英语发音学;鲍明钤讲英语修辞学。但非常有趣的是,这五位除傅东华先生外,均不是英语专业的:徐祖正是日本留学回来的作家,“五四”时期的文坛勇士;陈源是文艺评论家,著名的报人,与徐志摩等创办《现代评论》周刊;林语堂是家喻户晓的大作家;鲍明钤在美国藤校学的则是政治学和神学,是中国第一个宪法学家,著有《中国民治主义》等专著。可见,彼时的大学教授每个人的英语水平都是不得了的。即使是音乐老师,也不是等闲之辈,他是一个叫柯政和的台湾人,在日本深造学成,对引西方音乐入中国教育及中国的音乐基础教育作出了巨大贡献,他还发现和培养了刘天华等一大批音乐家。

除此之外,同期在北师大的名师还有:校长张贻惠是物理学家,更是教育家,他率先在国内高等院校开设原子构造论课程(即原子物理学);教务长查良钊来自著名的查氏家族,是名噪一时的教育家,曾任西南联大训导长、河南大学校长等;中国近代体育教育的领路人袁敦礼教授,他认为体育代表了新教育的精神。就连时任女生管理员的卢女士也是毕业于哥伦比亚大学教育及图书专业。在这众多的教师中,有约三分之一毕业于日本各大有约三分之一毕业于日本各大学,而毕业于哥伦比亚大学的占比最大,几乎每位教师都有留学的经历。相对于其他专业,北师大国文系师资显得格外雄厚,除了上文提及的,还有刘文典、单不厂、黄侃、周作人、罗庸、沈尹默等,无不大名鼎鼎,影响深远。这些教授们在新文化运动及国语运动中都起着推波助澜的作用。正是这样的环境,让善愷有着与大师同行的机会,让他从起步就处在了国语运动的前沿。

梅贻琦曾说“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。在大师云集的北师大,当年的毕业学生也是可圈可点的。善愷的同学(在毕业册上显示的 517 人),无论毕业或肄业,多数去往全国各地从事教育工作并成为校长或专家,少部分人从政(仅 20 人)。孙楷第成为敦煌学家和古典文学家,姜春年成为收藏家,傅严成为辞典编纂家,李世军先后在国民党和民主党派从政,汪震、卢怀琦等后来与善愷成为师大附中的同事,吴鑑创办了北京志成中学。。。从绥远到广西,从中学到大学,民国的教育界无不活跃着善愷的同学们。

在大学阶段,北师大还有着丰富的学校生活的社会实践活动。那时有一种特别的校风,就是同学间感情融洽,精神团结。大家虽来自各地,素不相识,但不久就可以彼此谈天,共同做起种种的娱乐和游戏来。不论篮球、网球等运动,还是歌舞剧之类的活动,都足以令同学们兴奋,纵然做一个旁观者,也会高兴得手舞足蹈起来。游艺室里,围棋、象棋、跳棋、军棋,一组一组的争奇斗胜,甚至于一个“倒包”“打劫”“马后炮”也足以令大家汗流浃背,精神亢奋。那些貌似三家村的老学究,捋髯摇头喟然批评“奕小道也”,同学们则不以为然,仍然以为游戏中的真情流露是很快乐的事情。当然,同学们最开心的事还有听戏、野餐、联谊活动,那些师生一起参加的表演、搞怪是永远的谈资。

由于受着杜威思想的影响,北师大是当时提倡学生自治最积极的,也是被称许的。当时的时局比较混乱,北师大在其间两年多没有校长,而学校的功课没有停顿过一天,这种沈毅朴实的学风与成功的学生自治不无关系。

对于善愷而言,大学阶段是他作出政治抉择的时代。他从一个叛逆、追求进步的激进左派分子,转变成了一个踏实稳重、略带保守的知识青年。善愷同寝室同学范士荣(融)是学生自治会的负责人,也是共产党人,在第一次国共合作期间被派往国民党工作。在范士荣的影响下,善愷阅读了《三民主义》、《建国方略》、《建国大纲》及《第一次全国代表大会宣言》等孙中山先生和国民党的宣传材料,深深认同孙先生反抗帝国主义侵略、取消不平等条约、国共合作共同奋斗等主张。1925 年,孙中山在北京病逝,善愷和成千上万的青年一样被孙先生鞠躬尽瘁致力于革命的精神所感动,积极参加了在中央公园举行的孙先生的追悼大会、移灵送殡等活动。这些活动盛况空前,善愷深受感召。随后在范士荣的介绍下,善愷加入了国民党。当他在东城区翠花胡同路南一楼房内(这里是国民党左派的党部)欣喜地登记领取了带有蓝色印章的国民党党证时,他满心希望致力于中国的民主自由与民族解放的事业。

1926年,在“三一八惨案“中,范士荣牺牲在段祺瑞政府的枪口下。钱玄同先生在“烈士遇难纪略”中详细记载了这一过程:“时烈士方执青天白日旗,立于群体队前,枪弹贯顶,因以身殉。列士既扑地,贼辈尽劫其衣服。翌日同志等往执政府门前检其遗体,于桐棺累累中的一棺误署周希龄者,揭视之,见烈士深卧其中,发蓬起,血殷满面,以上齿咬下唇,同志等臾其棺归校,且走且哭。至校门,同学全体出迎,哭声震宇。呜呼!惨矣。”时任校长张贻惠为范士荣主持了追悼会,师大、附中、附小的学生都列队为他送行。

善愷目睹了斗争的残酷。然而令他失望的是范士荣去世后,自己陷入了国民党内部的斗争。那时,即使是国民党左派,也存在国民党和国民党内的共产党间的斗争。善愷的另一个入党介绍人李世军与范士荣并不属于一派,在开会、选举、代投票等的处理上屡屡发生冲突和摩擦后,善愷感到非常困惑,于是他索性不参加国民党的活动,而把更多精力投入到学习和教学实践中,即走向读书救国的道路。 那时北师大人都认为,教育是同学们的天职,办学校是大家的义务。于是,同学们利用课外的余裕,创办了几个学校,其中历时最久,组织最完善,倍受社会称誉的是平民学校。同期创立的还有为一般青年补习功课的文科补习学校、乐群预备学校、数理化补习学校、英文补习学校等。善愷积极参与了这些活动,他在乐群学校任中文课四期,每日晚间上课三小节,一学期为一期。

1927年 8 月,经夏宇众教授介绍,善愷远赴绥远(今呼和浩特)一中任高中班国文老师一学期,期间正值该校校庆十周年,教务主任王鸿度邀善愷做校刊编辑,善愷热情地投入到此项工作中。不料因军阀混战,学校被迫停课。1928 年 2 月,经校长陆昇恒介绍,善愷在中法大学附属西山中学代史地课一期。这些经历都使得善愷在大学阶段就积累了丰富的教学经验,为他日后的教学和编写教材等工作打下了良有好的基础。

参考资料:

《国立北京师范大学民国十五季毕业同学录》 新会梁启超题《国立北京师范大学毕业同学录》 民国十七年

《钱玄同评传》 吴锐 百花洲文艺出版社

《黎锦熙传》 康化夷 湖南人民出版社

《雾净集》夏宇众 民国二十七年出版

《筒子楼的故事》陈平原主编 北京大学出版社