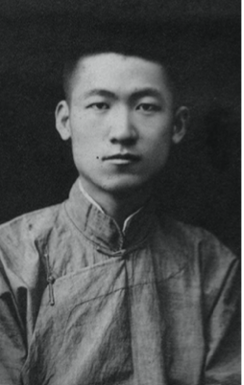

照片后的故事

作者:王昀

1922 年-28 年,善愷就讀于北京師範大學,入學時校名仍是“北京高等師範學校”,他們這一屆是“高師”改為“大學”嘗試中的一屆,也是“北師大”這個校名下的第一屆學生。用當時同學們的話說,“師大之成立,本是幾年來校長和教授先生們奔走呼號慘淡經營的結果,而我們恰是大學第一班,這是很值得紀念的。”這批學生享受了高師末次的免費供給膳食,又第一次試行選課制。這些改變讓學生們引以自豪,他們癡心地以為肩負起“學風改大”的重任。他們評價自己“平居固然依舊是艱苦卓絕,遇事固然依舊是任勞任怨,精神卻竭力不羁的開拓,思想也互以不落伍、不腐化相勉勵“。即使生活波瀾起伏,個性文雅豪放各不相同,“大部分都肯拿出固有的‘誠’‘愛’來做學業的切磋,感情的安慰,德性的熏陶。這在我們當然很可以自信的。”

彼時的北師大位于廠甸,即今天的北京市第一實驗小學所在地。學校正門為石制西洋式拱門,四根羅馬柱擎起“國立北京師範大學校”的校名,這四根羅馬柱是科林斯式,柱頭似鮮花和花籃的裝飾,象征希望與活力。二校門與建築相連,四根羅馬柱柱頭下翻的裝飾顯示它是愛奧尼柱,是“智慧女神”的象征。側門的拱門以紅磚砌就,樸實典雅,引領人們走入一條幽深而神秘的道路。北師大的靈魂乃是那座校園中的青銅校鍾。大鍾其實是古時候的“木铎”。“铎”出現于夏商,是一種以金屬為框的響器,古代用以木為舌的木铎宣布政令,後來木铎就成了教師的指謂。《論語》記載有人贊歎孔子曰:“天下之無道也久矣,天將以夫子為木铎”。後人將此說法擴展,稱老師為執掌木铎的人,“木铎”得以一直作為北師大的校徽標志物。

教室為磚木混合結構平房或兩層樓,形式為中西合璧。校園內不僅有籃球場、網球場,還有很多花園。宿舍區可謂庭院成趣,男寢室配有彼時文人必備之藤椅,女寢室則飾以淑女必修之字畫盆景。這裏不僅有浴室、盥洗室、食堂等生活設施,還配有自習室、接待室等學習和社交的場所,即使在庭院席地而坐,也可以與丁香海棠相映成趣。學校最好的建築要屬圖書館了,它是 1921 年動工由一座舊樓改建的,由德國、丹麥、美國和法國四國建築師設計,1157 平方米,可容納 200 人同時閱讀。第一任圖書館長馮陳祖怡女士參與了整個圖書館的籌建過程,她是中國大學圖書館第一人。圖書館開館時藏書中文 3375 部 4882 冊,日文 2360 部 2917 冊,英文 4395 冊,德文 401 冊,法文 22 冊。

善愷上大學時的生活是怎樣的?按當時的學制設計,前兩年為預科,後兩年為本科,後又追加了兩年。一部分同學四年就畢業了,善愷則畢業了兩次。與善愷同時代的北師大人早已作古,留給後人的只有一本 1926 年和一本 1928 年善愷兩次畢業的同學錄。當我試圖去了解一下他的老師和同學時,那段與大師同行的生活畫卷盡現眼前。在北師大保存的學生成績冊中,我發現善愷大學成績最好的是“國語發音學”,96 分。教授這門課的老師錢玄同先生是善愷最尊重的老師,他的照片一直被善愷珍藏著。錢玄同先生自 1913 年起在北高師任教,至 1928 年出任北師大國文系主任,終其一生從事文字音韻之學的教育和研究,“卓然成為當代大師”(黎錦熙先生贊語)。錢先生教授音韻學 20 年,參稽甚廣,剖析極精,酌古准今,日新月異。他不喜歡著書,講義也不怎麽編,只印幾張表,便可隨時演述他的創見。然而學生卻受益頗深,很多人把他的講課記錄得十分詳細,他看後卻總覺意猶未盡。錢先生是“五四運動”和“國語運動”的倡導者,在我們今天所使用的中文國音的確立和推廣中起了極其重要的推動作用。 “國文法”這門課程是 1920 年在北高師首次設立的,教授國文法的老師是影響善愷終生的人,他就是黎錦熙先生。黎先生和錢玄同先生同是“國語運動”的倡導者,他所著《新著國語文法》同時借鑒了英語語法和《馬氏文通》的古漢語論法,成為我國現代漢語語法的開山之作,也是我國語法界的經典之作,促進了我國現代漢語的規範化、理論化, 為現代漢語書面語的最後形成奠定了基礎。黎錦熙先生出生于湖南湘潭的一個書香門第家庭,有趣的是他 15 歲時與自己的父親同時考中秀才,可見聰明過人。1920 年起,黎先生任教于北高師,自此,幾乎終生沒有離開過北師大。雖然看上去善愷的語法成績只有 71 分,但能在日後與恩師同行,與老師亦師亦友,交往甚密,這一切應該首先來自于學術上的認同。

教授善愷時間最長的應該是國文老師夏宇衆先生,善愷在師大附中讀書時,他就是善愷的國文老師。正是夏老師啓迪了善愷對中文的興趣,確定了他終生從事中文教育的志向。夏宇衆先生是北高師英語部畢業的,對,沒錯,學英語教國文。他經常以中文古體文翻譯英國詩歌,不僅在英語月刊上發表,還印成講義給學生們講讀。夏老師喜歡打破常規,選講帶有新思潮的梁啓超的文章、黃遵憲的詩,使學生們茅塞頓開,興趣激增。夏宇衆先生還是位詩人,他寫現代詩,出版過《霧淨集》等詩集,他的詩,意境唯美,充滿禅意——“霧淨日高星隱去,九天無語萬緣空”(摘自《霧淨》)。當一個詩人向學生展示自己的作品時,那種陶醉真是最美妙的感受。高步瀛是桐城派後期古文家吳汝綸的學生,他對古文的義理、考據、辭章都有很深的功底,平生著述極多,代表作有《文選李注義疏》、《古文辭類纂箋證》、《唐宋文舉要》、《唐宋詩舉要》等,是清末民初的選學大家。大家都知道“紅學”,卻少有人知道“選學”,它的的研究對象是《昭明文選》,簡稱《文選》,是我國現存年代最早的詩文總集。高步瀛先生亦是善愷的老師,講的正是古代詩文。

周樹人(魯迅)先生就不用綴述了,當時他在教育部任職,據說薪水只發到二至三成,人們心裏有氣。周先生省出許多時間教書、寫文章,他主要在北大教書,也兼北師大的部分課程。他給善愷他們講授的是文學批評,雖然只是個兼課教授,善愷對他的印象卻十分深刻,他的講課“思想新穎,語言精煉,命意深長,為其他教師所未有“(引述為善愷先生原話)。因此,當周樹人先生開課時總有他系學生及附中教師等旁聽,擠滿教室。善愷從中學時代起就具有反叛思想,他與魯迅先生的靈魂定有很多相通的地方。

北京大學出版社 2018 年出版的《筒子樓的故事》一書中有一篇杜曉勤所寫的《我在燕園住過的那些地兒》提及,他曾花不到十塊錢買到三本署名“王述達”的宣紙筆記簿,其中一本封面題寫《國故概要》第一頁“目次“上方注有“吳檢齋先生講”。吳檢齋即吳承仕,近代國學大師章太炎先生的弟子,著名的經濟學家、古文字學家、教育家,與黃侃並稱“南黃北吳”。筆記是善愷的課堂筆記,以毛筆寫就,用的是同興榮南紙店的九行綠欄線宣線本。杜曉勤寫到“王述達的筆記眉目清晰,行楷俊秀流美,翻閱時既可以想見吳承仕先生講課時的博識和風度,也可感受到王述達先生學習時的認真和聰穎。”經查,善愷大學時教授“國故概要”的確是吳承仕先生。 此外,教授文字學的沈兼士是“北大三沈”之一,著名的文字學家、文獻學家和教育家,建樹頗豐,著有《文字形義學》、《廣韻聲系》、《段硯齋雜文》等。曾任北大國文系主任,率先提出《注音字母方案》的馬裕藻先生和朱希祖先生,均曾教授善愷中文或史地等專業課程,他們在中國的文字學曆史上都有著舉足輕重的地位。

除了專業課,善愷其他課程的老師也都是大師。哲學教授是哲學大師羅素的學生傅銅,他後來擔任過多所大學的校長。數學老師秦汾、王仁輔、胡濬濟、傅仲孫均為著名的數學家,難怪善愷的數學成績不錯。心理學老師是中國心理學會創辦人之一的劉廷芳先生,他在 1925 年以燕大神學院院長兼牧師身份主持孫中山逝世祭吊儀式,宣讀悼文《請看吧,這裏來了個白天做夢人》,情辭並茂,後被美國出版的《世界名人演講錄》所收錄。善愷有五位英語老師,傅東華教的“莎氏樂府本事”(根據莎士比亞劇本改編的故事集);徐祖正講契诃夫小說翻譯;陳源講簡奧斯汀;林語堂講英語發音學;鮑明钤講英語修辭學。但非常有趣的是,這五位除傅東華先生外,均不是英語專業的:徐祖正是日本留學回來的作家,“五四”時期的文壇勇士;陳源是文藝評論家,著名的報人,與徐志摩等創辦《現代評論》周刊;林語堂是家喻戶曉的大作家;鮑明钤在美國藤校學的則是政治學和神學,是中國第一個憲法學家,著有《中國民治主義》等專著。可見,彼時的大學教授每個人的英語水平都是不得了的。即使是音樂老師,也不是等閑之輩,他是一個叫柯政和的台灣人,在日本深造學成,對引西方音樂入中國教育及中國的音樂基礎教育作出了巨大貢獻,他還發現和培養了劉天華等一大批音樂家。

除此之外,同期在北師大的名師還有:校長張贻惠是物理學家,更是教育家,他率先在國內高等院校開設原子構造論課程(即原子物理學);教務長查良钊來自著名的查氏家族,是名噪一時的教育家,曾任西南聯大訓導長、河南大學校長等;中國近代體育教育的領路人袁敦禮教授,他認為體育代表了新教育的精神。就連時任女生管理員的盧女士也是畢業于哥倫比亞大學教育及圖書專業。在這衆多的教師中,有約三分之一畢業于日本各大有約三分之一畢業于日本各大學,而畢業于哥倫比亞大學的占比最大,幾乎每位教師都有留學的經曆。相對于其他專業,北師大國文系師資顯得格外雄厚,除了上文提及的,還有劉文典、單不廠、黃侃、周作人、羅庸、沈尹默等,無不大名鼎鼎,影響深遠。這些教授們在新文化運動及國語運動中都起著推波助瀾的作用。正是這樣的環境,讓善愷有著與大師同行的機會,讓他從起步就處在了國語運動的前沿。

梅贻琦曾說“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”。在大師雲集的北師大,當年的畢業學生也是可圈可點的。善愷的同學(在畢業冊上顯示的 517 人),無論畢業或肄業,多數去往全國各地從事教育工作並成為校長或專家,少部分人從政(僅 20 人)。孫楷第成為敦煌學家和古典文學家,姜春年成為收藏家,傅嚴成為辭典編纂家,李世軍先後在國民黨和民主黨派從政,汪震、盧懷琦等後來與善愷成為師大附中的同事,吳鑑創辦了北京志成中學。。。從綏遠到廣西,從中學到大學,民國的教育界無不活躍著善愷的同學們。

在大學階段,北師大還有著豐富的學校生活的社會實踐活動。那時有一種特別的校風,就是同學間感情融洽,精神團結。大家雖來自各地,素不相識,但不久就可以彼此談天,共同做起種種的娛樂和遊戲來。不論籃球、網球等運動,還是歌舞劇之類的活動,都足以令同學們興奮,縱然做一個旁觀者,也會高興得手舞足蹈起來。遊藝室裏,圍棋、象棋、跳棋、軍棋,一組一組的爭奇鬥勝,甚至于一個“倒包”“打劫”“馬後炮”也足以令大家汗流浃背,精神亢奮。那些貌似三家村的老學究,捋髯搖頭喟然批評“奕小道也”,同學們則不以為然,仍然以為遊戲中的真情流露是很快樂的事情。當然,同學們最開心的事還有聽戲、野餐、聯誼活動,那些師生一起參加的表演、搞怪是永遠的談資。

由于受著杜威思想的影響,北師大是當時提倡學生自治最積極的,也是被稱許的。當時的時局比較混亂,北師大在其間兩年多沒有校長,而學校的功課沒有停頓過一天,這種沈毅樸實的學風與成功的學生自治不無關系。

對于善愷而言,大學階段是他作出政治抉擇的時代。他從一個叛逆、追求進步的激進左派分子,轉變成了一個踏實穩重、略帶保守的知識青年。善愷同寢室同學範士榮(融)是學生自治會的負責人,也是共産黨人,在第一次國共合作期間被派往國民黨工作。在範士榮的影響下,善愷閱讀了《三民主義》、《建國方略》、《建國大綱》及《第一次全國代表大會宣言》等孫中山先生和國民黨的宣傳材料,深深認同孫先生反抗帝國主義侵略、取消不平等條約、國共合作共同奮鬥等主張。1925 年,孫中山在北京病逝,善愷和成千上萬的青年一樣被孫先生鞠躬盡瘁致力于革命的精神所感動,積極參加了在中央公園舉行的孫先生的追悼大會、移靈送殡等活動。這些活動盛況空前,善愷深受感召。隨後在範士榮的介紹下,善愷加入了國民黨。當他在東城區翠花胡同路南一樓房內(這裏是國民黨左派的黨部)欣喜地登記領取了帶有藍色印章的國民黨黨證時,他滿心希望致力于中國的民主自由與民族解放的事業。

1926年,在“三一八慘案“中,範士榮犧牲在段祺瑞政府的槍口下。錢玄同先生在“烈士遇難紀略”中詳細記載了這一過程:“時烈士方執青天白日旗,立于群體隊前,槍彈貫頂,因以身殉。列士既撲地,賊輩盡劫其衣服。翌日同志等往執政府門前檢其遺體,于桐棺累累中的一棺誤署周希齡者,揭視之,見烈士深臥其中,發蓬起,血殷滿面,以上齒咬下唇,同志等臾其棺歸校,且走且哭。至校門,同學全體出迎,哭聲震宇。嗚呼!慘矣。”時任校長張贻惠為範士榮主持了追悼會,師大、附中、附小的學生都列隊為他送行。

善愷目睹了鬥爭的殘酷。然而令他失望的是範士榮去世後,自己陷入了國民黨內部的鬥爭。那時,即使是國民黨左派,也存在國民黨和國民黨內的共産黨間的鬥爭。善愷的另一個入黨介紹人李世軍與範士榮並不屬于一派,在開會、選舉、代投票等的處理上屢屢發生沖突和摩擦後,善愷感到非常困惑,于是他索性不參加國民黨的活動,而把更多精力投入到學習和教學實踐中,即走向讀書救國的道路。 那時北師大人都認為,教育是同學們的天職,辦學校是大家的義務。于是,同學們利用課外的余裕,創辦了幾個學校,其中曆時最久,組織最完善,倍受社會稱譽的是平民學校。同期創立的還有為一般青年補習功課的文科補習學校、樂群預備學校、數理化補習學校、英文補習學校等。善愷積極參與了這些活動,他在樂群學校任中文課四期,每日晚間上課三小節,一學期為一期。

1927 年 8 月,經夏宇衆教授介紹,善愷遠赴綏遠(今呼和浩特)一中任高中班國文老師一學期,期間正值該校校慶十周年,教務主任王鴻度邀善愷做校刊編輯,善愷熱情地投入到此項工作中。不料因軍閥混戰,學校被迫停課。1928 年 2 月,經校長陸昇恒介紹,善愷在中法大學附屬西山中學代史地課一期。這些經曆都使得善愷在大學階段就積累了豐富的教學經驗,為他日後的教學和編寫教材等工作打下了良有好的基礎。

參考資料:

《國立北京師範大學民國十五季畢業同學錄》 新會梁啓超題《國立北京師範大學畢業同學錄》 民國十七年

《錢玄同評傳》 吳銳 百花洲文藝出版社

《黎錦熙傳》 康化夷 湖南人民出版社

《霧淨集》夏宇衆 民國二十七年出版

《筒子樓的故事》陳平原主編 北京大學出版社