台湾国语日报编辑 -- 马学枞

作者:王正方

编者前言

在本网站建立大约一年多,我们收到了一位读者从北京寄给网站作者之一王正方先生的来信,信中说:

“王老您好:无意间从网上看到您写的两篇文章,《国语日报撑过了头一年》,《马叔叔思想左倾,倔小子一言九「顶」》里面描写到马学枞这个人物,我一下被惊到了,他恰恰是我从未见过面的外公。母亲在世时曾经讲过在她十几岁的时候外公就去了台湾,从此她日思夜想的爸爸就一直没有了音讯……,我们晚辈对他的了解几乎为零,所以您文章中的一字一句对我们都无比珍贵,从您的文章里,我看到了一个鲜活的人物形象,似乎他就在我们身边,由衷的感谢您让我外公的形象重现!思念之情油然而生。”

在我们目前收集的故事当中,马学枞的故事十分特别。马先生原在北京教书,后经人介绍到台湾国语日报从事校对工作。不幸的是,在上世纪50年代台湾国民党的白色恐怖中,马先生作为中共的“台工组”成员被捕并被处决。在长达几十年的时间里,他的情况并不为他在大陆的家人所知晓。直到上世纪90年代,他的骨灰得以返回北京,安放在革命公墓,但他的一切对他的家人来说仍然是一个谜。

王正方先生从一个独特的视角用生动的文学描述,展现了一个在台湾生活的知识丰富和幽默风趣的马学枞。马先生不仅是中文编辑,还精通代数,他曾辅导王正方先生的哥哥王正中学习数学,而王正中后来成为台湾中研院的院士。

在联系到马先生的家人后,王正方先生特意去台湾档案馆找到了当年马先生临刑前的照片和资料。虽然这些资料是令人悲伤和唏嘘的,但马先生的家人为此对王先生心存感激。

以下篇幅摘录自王正方先生《调笑如昔一少年》一书中回忆马学纵先生的故事。

老马叔叔是个老烟枪

马叔叔也是从北平来的,我们跟他太熟了,中年人,看着比较老气;头髮花白,脸上有些皱纹,说话会漏风,因为他嘴裡的牙齿所餘无几。

去报社总见到马叔叔坐在编辑部的尽头,忙着在那儿低头看稿子,用红笔圈出稿子上的错字来。我过去跟他閒扯,他抬起头来一脸笑容,笑起来眼角皱纹挤出一大堆来。他喜欢同我们这些小淘气说笑,声音低沉,一口纯正的北京口音;老菸枪,一根接一根不停的抽着。

我常去国语日报的编辑部阅览室翻阅书报杂誌,先看新到的杂誌,读到有趣的文章,就能增长好多知识;接着看好几份报纸,连分类广告也会仔细看。常见到报上有很多「精改包皮」的广告,用词大同小异,都是:《包皮过长之害,早为世界知名人士所公认…,导致举而不坚、坚而不久、阳萎早洩…。》什麼意思?

问几位年轻编辑,个个都嘿嘿的笑而不答。再去问马叔叔,老马也在那儿嗓音低沉的呵呵笑了一阵子才说:“印错了,是修理皮包的广告。”我再用心的看那种广告,又回去问马叔叔:“不对呀!怎麼每个广告都印错,而且每份报纸错的都一样;印的就是‘精改包皮’嘛!”马叔叔张开嘴抽着气的笑了起来,这回看清楚了,满嘴巴最多只有六颗牙,他说: “回家问你爸爸去。”

马叔叔救了哥哥的数学

哥哥的数学不及格怎麼办呢?爸爸说他已经找到一位数学挺棒的老师。某日,国语日报的校对马学樅来我们家吃晚饭,他就要做哥哥的数学补习老师。 晚饭过后,爸爸和马叔叔面对面的喷菸,说今天请他吃饭是为我这大小子的数学,得麻烦你帮个忙给他补习补习。马叔叔摇着手说:“我的数学早晾在一边多少年了,那儿还行呢?”

副社长请吃饭,当面提出了要求,怎麼好推辞?马叔叔答应先借哥哥的数学教科书回去读一下子,过两天再跟副社长回话,看看自己还能不能混充个数学老师。

晚上听见父母亲说悄悄话,母亲问:“听人家说老马的思想左倾,他会不会把我们的孩子带坏了?“

“教个数学有什麼要紧的呢?“老爸回答:“嗨!这个年头的年轻人,那个思想不左倾,又能怪谁呢?就怪那些当官掌权的不争气!”

以后马叔叔经常来我们家吃晚饭,饭后就和哥哥一块儿做数学,有时候做到夜裡九点多,他才回员工宿舍去。

多年后哥哥追忆往事,马叔叔为他花了许多时间补习数学,他说:“老马真的懂点数学,口齿清楚,条理分明,叁言两语就能抓住要点,一下子我就明白了,他比学校那几个数学老师强多了。只是每次借我的数学教科书回去看,他看过的每一页,都被菸灰烧出好多个小窟窿来。“

“老马思想左倾,他同你谈过共產主义吗?“我问。“没这个印象,那时候我才十叁岁,他怎麼会同我谈共產主义?记得有时候老马不同意爸爸的意见,他就慢慢的摇着头猛抽菸。”

经过那段时间的紧密补习后,老哥的数学方才跟上了进度,暂时免除了留级的威胁。

老马叔叔的家人找到了我

接到北京一位朋友的简讯,说某位读者在您专栏裡说的马叔叔(马学樅)是他的外公,马学樅先生有六个孩子,马学樅先生自从去臺北后与这边的家人就失去了联繫,读到您的文章,才知道他在臺北生活的点点滴滴,这位先生说的时候非常感慨,几次落泪,他们家人想和您取得联繫,瞭解马学樅先生后来的一些事情,不知是否方便?

我和他们联繫上了。与马叔叔的外孙女婿在电话中谈话,他数度哽咽,七十多年后终於知道了老人家的消息。

他们在微信上说:“我是在网上查找国语日报的相关资讯时,意外看到您的文章,《梳子换牙刷的故事》,我们简直不敢相信自己的眼睛。马学樅有六个孩子,老五马秉煜和老六马秉莹尚健在,我正在告诉他们我联繫到了您老。我告诉他们我联繫到亲人啦!”

“王老先生您好!我是马学樅的外孙女王蕾,能与您联繫上我们真是太高兴了!万分感谢您在百忙之中抽出时间来与我们沟通,我妈妈是马学樅的长女,於2018年去世了,她生前一直在寻找我姥爷的音讯,虽然知道一些,但也都是隻言片语。现在终於能多瞭解一些我姥爷在臺北国语日报社时的讯息了,再次感谢您。马秉煜,马秉莹,都很激动,万语千言一时不知从何说起,他们让我代表他们向您表示最真情的感谢。

我在您网上的专栏裡已经读过《国语日报撑过了头一年》,《马叔叔思想左倾,倔小子一言九“顶”》这两篇。认真的读了好多遍。“

(马学樅(左二)早年在北平与家人留影)

行刑前的淡定

找到了马叔叔临刑前的照片,我发给了他们。得到他们的回音: “王叔叔,昨晚把您转发我外公的照片发给我小舅和小姨了,他们都非常激动,我小舅回覆:‘手臂上的绳索,面庞的从容淡定……我泪下如雨………。‘小姨回覆:‘我一夜未眠……,日思夜想的父亲仿彿就在眼前……‘。王叔叔,他们再叁叮嘱我一定要代表他们向您表示诚挚的感谢。“

我说不敢当,这是我该做的一点事。咱们继续保持联繫,有机会我会去北京的,让我再多想想,好多年前我们哥儿俩和马叔叔一块儿的事儿。

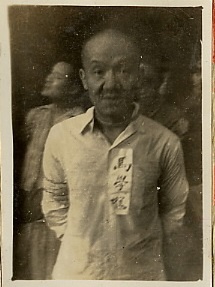

(马学樅行刑前的淡定)

编者后语

在2018年底,我的表妹王昀从北京打电话给我,让我在美国查询一位叫王正方的导演、作家。

很快,我通过台湾联合报编辑部联系到了王先生。通过阅读王先生的文章和着作《十年颠沛一顽童》、《调笑如昔一少年》等,我们对王先生的父亲、我们祖父以及马学枞先生的经历和工作有了更深刻的认知。我们意识到,正是这样一群普通人,推进了国语和中国文化的传播,促进了地域之间的交流,加速了中国现代化的进程。我们现在的使命是把这一部分历史呈现给后人。