台灣國語日報編輯 -- 馬學枞

作者:王正方

編者前言

在本網站建立大約一年多,我們收到了一位讀者從北京寄給網站作者之一王正方先生的來信,信中說:

“王老您好:無意間從網上看到您寫的兩篇文章,《國語日報撐過了頭一年》,《馬叔叔思想左傾,倔小子一言九「頂」》裏面描寫到馬學枞這個人物,我一下被驚到了,他恰恰是我從未見過面的外公。母親在世時曾經講過在她十幾歲的時候外公就去了台灣,從此她日思夜想的爸爸就一直沒有了音訊……,我們晚輩對他的了解幾乎為零,所以您文章中的一字一句對我們都無比珍貴,從您的文章裏,我看到了一個鮮活的人物形象,似乎他就在我們身邊,由衷的感謝您讓我外公的形象重現!思念之情油然而生。”

在我們目前收集的故事當中,馬學枞的故事十分特別。馬先生原在北京教書,後經人介紹到台灣國語日報從事校對工作。不幸的是,在上世紀50年代台灣國民黨的白色恐怖中,馬先生作為中共的“台工組”成員被捕並被處決。在長達幾十年的時間裏,他的情況並不為他在大陸的家人所知曉。直到上世紀90年代,他的骨灰得以返回北京,安放在革命公墓,但他的一切對他的家人來說仍然是一個謎。

王正方先生從一個獨特的視角用生動的文學描述,展現了一個在台灣生活的知識豐富和幽默風趣的馬學枞。馬先生不僅是中文編輯,還精通代數,他曾輔導王正方先生的哥哥王正中學習數學,而王正中後來成為台灣中研院的院士。

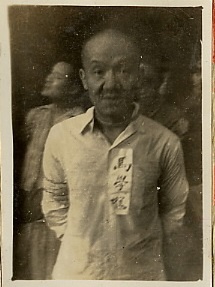

在聯系到馬先生的家人後,王正方先生特意去台灣檔案館找到了當年馬先生臨刑前的照片和資料。雖然這些資料是令人悲傷和唏噓的,但馬先生的家人為此對王先生心存感激。

以下篇幅摘錄自王正方先生《調笑如昔一少年》一書中回憶馬學縱先生的故事。

老馬叔叔是個老煙槍

馬叔叔也是從北平來的,我們跟他太熟了,中年人,看著比較老氣;頭髮花白,臉上有些皺紋,說話會漏風,因為他嘴裡的牙齒所餘無幾。

去報社總見到馬叔叔坐在編輯部的盡頭,忙著在那兒低頭看稿子,用紅筆圈出稿子上的錯字來。我過去跟他閒扯,他擡起頭來一臉笑容,笑起來眼角皺紋擠出一大堆來。他喜歡同我們這些小淘氣說笑,聲音低沈,一口純正的北京口音;老菸槍,一根接一根不停的抽著。

我常去國語日報的編輯部閱覽室翻閱書報雜誌,先看新到的雜誌,讀到有趣的文章,就能增長好多知識;接著看好幾份報紙,連分類廣告也會仔細看。常見到報上有很多「精改包皮」的廣告,用詞大同小異,都是:《包皮過長之害,早為世界知名人士所公認…,導致舉而不堅、堅而不久、陽萎早洩…。》什麼意思?

問幾位年輕編輯,個個都嘿嘿的笑而不答。再去問馬叔叔,老馬也在那兒嗓音低沈的呵呵笑了一陣子才說:“印錯了,是修理皮包的廣告。”我再用心的看那種廣告,又回去問馬叔叔:“不對呀!怎麼每個廣告都印錯,而且每份報紙錯的都一樣;印的就是‘精改包皮’嘛!”馬叔叔張開嘴抽著氣的笑了起來,這回看清楚了,滿嘴巴最多只有六顆牙,他說: “回家問你爸爸去。”

馬叔叔救了哥哥的數學

哥哥的數學不及格怎麼辦呢?爸爸說他已經找到一位數學挺棒的老師。某日,國語日報的校對馬學樅來我們家吃晚飯,他就要做哥哥的數學補習老師。 晚飯過後,爸爸和馬叔叔面對面的噴菸,說今天請他吃飯是為我這大小子的數學,得麻煩你幫個忙給他補習補習。馬叔叔搖著手說:“我的數學早晾在一邊多少年了,那兒還行呢?”

副社長請吃飯,當面提出了要求,怎麼好推辭?馬叔叔答應先借哥哥的數學教科書回去讀一下子,過兩天再跟副社長回話,看看自己還能不能混充個數學老師。

晚上聽見父母親說悄悄話,母親問:“聽人家說老馬的思想左傾,他會不會把我們的孩子帶壞了?“

“教個數學有什麼要緊的呢?“老爸回答:“嗨!這個年頭的年輕人,那個思想不左傾,又能怪誰呢?就怪那些當官掌權的不爭氣!”

以後馬叔叔經常來我們家吃晚飯,飯後就和哥哥一塊兒做數學,有時候做到夜裡九點多,他才回員工宿舍去。

多年後哥哥追憶往事,馬叔叔為他花了許多時間補習數學,他說:“老馬真的懂點數學,口齒清楚,條理分明,三言兩語就能抓住要點,一下子我就明白了,他比學校那幾個數學老師強多了。只是每次借我的數學教科書回去看,他看過的每一頁,都被菸灰燒出好多個小窟窿來。“

“老馬思想左傾,他同你談過共產主義嗎?“我問。“沒這個印象,那時候我才十三歲,他怎麼會同我談共產主義?記得有時候老馬不同意爸爸的意見,他就慢慢的搖著頭猛抽菸。”

經過那段時間的緊密補習後,老哥的數學方才跟上了進度,暫時免除了留級的威脅。

老馬叔叔的家人找到了我

接到北京一位朋友的簡訊,說某位讀者在您專欄裡說的馬叔叔(馬學樅)是他的外公,馬學樅先生有六個孩子,馬學樅先生自從去臺北後與這邊的家人就失去了聯繫,讀到您的文章,才知道他在臺北生活的點點滴滴,這位先生說的時候非常感慨,幾次落淚,他們家人想和您取得聯繫,瞭解馬學樅先生後來的一些事情,不知是否方便?

我和他們聯繫上了。與馬叔叔的外孫女婿在電話中談話,他數度哽咽,七十多年後終於知道了老人家的消息。

他們在微信上說:“我是在網上查找國語日報的相關資訊時,意外看到您的文章,《梳子換牙刷的故事》,我們簡直不敢相信自己的眼睛。馬學樅有六個孩子,老五馬秉煜和老六馬秉瑩尚健在,我正在告訴他們我聯繫到了您老。我告訴他們我聯繫到親人啦!”

“王老先生您好!我是馬學樅的外孫女王蕾,能與您聯繫上我們真是太高興了!萬分感謝您在百忙之中抽出時間來與我們溝通,我媽媽是馬學樅的長女,於2018年去世了,她生前一直在尋找我姥爺的音訊,雖然知道一些,但也都是隻言片語。現在終於能多瞭解一些我姥爺在臺北國語日報社時的訊息了,再次感謝您。馬秉煜,馬秉瑩,都很激動,萬語千言一時不知從何說起,他們讓我代表他們向您表示最真情的感謝。

我在您網上的專欄裡已經讀過《國語日報撐過了頭一年》,《馬叔叔思想左傾,倔小子一言九“頂”》這兩篇。認真的讀了好多遍。“

(馬學樅(左二)早年在北平與家人留影)

行刑前的淡定

找到了馬叔叔臨刑前的照片,我發給了他們。得到他們的回音: “王叔叔,昨晚把您轉發我外公的照片發給我小舅和小姨了,他們都非常激動,我小舅回覆:‘手臂上的繩索,面龐的從容淡定……我淚下如雨………。‘小姨回覆:‘我一夜未眠……,日思夜想的父親仿彿就在眼前……‘。王叔叔,他們再三叮囑我一定要代表他們向您表示誠摯的感謝。“

我說不敢當,這是我該做的一點事。咱們繼續保持聯繫,有機會我會去北京的,讓我再多想想,好多年前我們哥兒倆和馬叔叔一塊兒的事兒。

(馬學樅行刑前的淡定)

編者後語

在2018年底,我的表妹王昀從北京打電話給我,讓我在美國查詢一位叫王正方的導演、作家。

很快,我通過台灣聯合報編輯部聯系到了王先生。通過閱讀王先生的文章和著作《十年顛沛一頑童》、《調笑如昔一少年》等,我們對王先生的父親、我們祖父以及馬學枞先生的經曆和工作有了更深刻的認知。我們意識到,正是這樣一群普通人,推進了國語和中國文化的傳播,促進了地域之間的交流,加速了中國現代化的進程。我們現在的使命是把這一部分曆史呈現給後人。