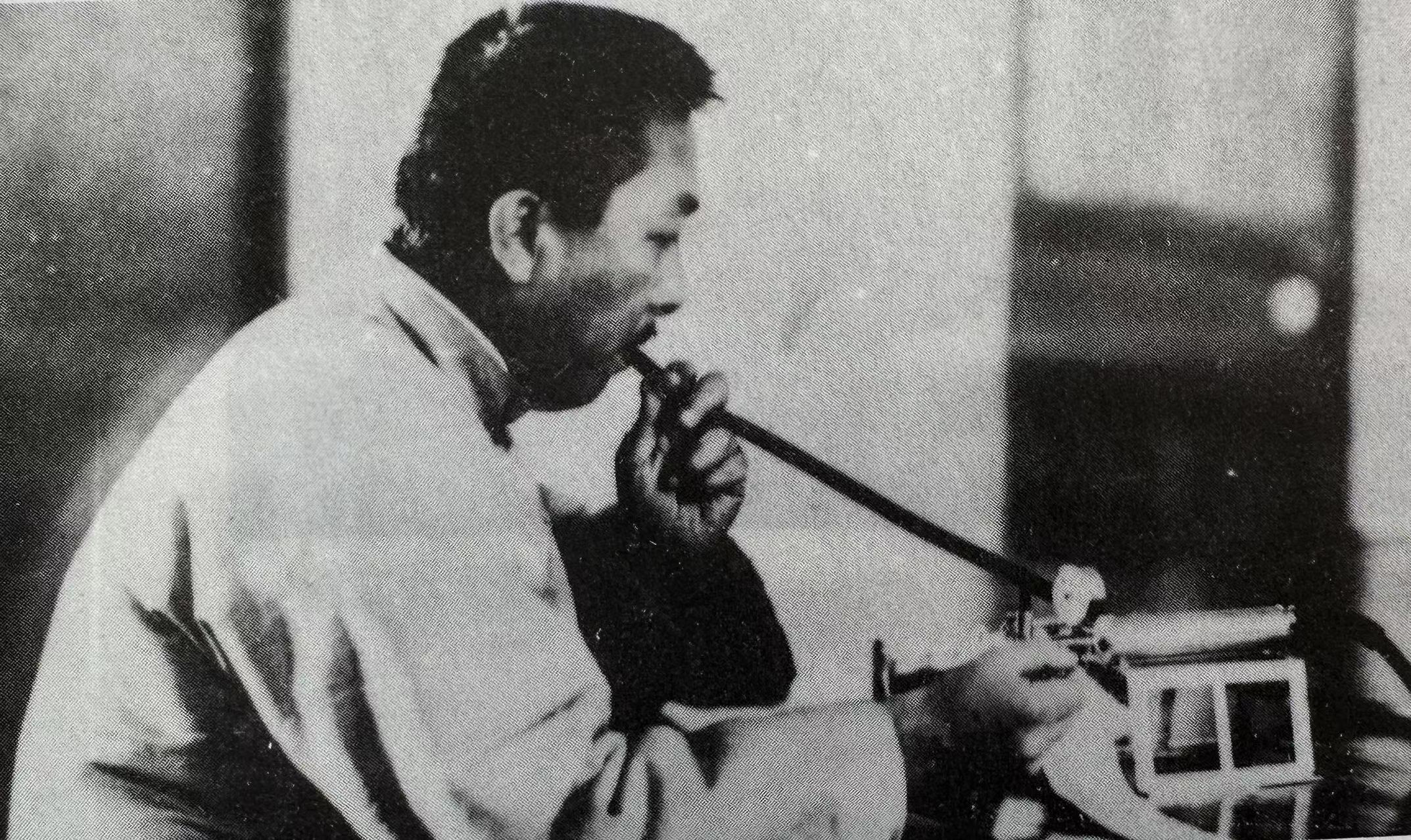

国语运动倡导者刘半农

作者:王昀

—— 国语运动人物之三

(刘半农在语音实验室做实验)

1934年国语统一筹备会第二十九次常务会通过了诸多提案,中国大辞典编纂处的第六次工作报告显示历时近五年的“搜集”工作已完成,得卡片250万张,“纂著”工作正式开始,国语运动正轰轰烈烈地开展着,而作为国语运动倡导者之一的刘半农,却在这年夏天离世,年仅44岁。这年,工作忙碌的刘半农利用暑假,带领白涤洲等人前往西北考察方言,准备将平绥沿线的声调实测出来,写一篇论文,祝斯文·赫定(注:瑞典著名探险家)七十岁生辰。途中,他曾夜宿一间乡村草房,其他人都睡在土炕上,而刘半农躺在自备的行军床上故作僵硬状,然后开玩笑说:“我这是停柩中堂啊!”不料一语成谶。在考察途中,刘半农开始高烧,回京后,因他不信任协和医院未能及时作出诊断,待胡适强令将其送入协和医院时,方才被确诊为“回归热”,由于耽误了治疗,终无力回天。钱玄同在《亡友刘半农先生》中写道:“半农是一个富于情感疾恶如仇的人,我回想十五年前他作文痛骂林纾、‘王敬轩’、丁福保诸人时那种狂热的态度,犹历历如在目前:但他决不是纯任情感的人,他有很细致的科学头脑,看他近十余年来对于声调的研究与方音的考察可以证明。这样一位虎虎有生气的人,若加以年寿,则贡献于学术者何可限量!”

就像他的离世,刘半农的经历也颇具传奇色彩。刘半农本名寿彭,1891年出生在江苏江阴一个普通家庭,他的父亲是被过继的,母亲则是祖母捡来养大的。由于父亲教书的缘故,刘半农从小也是勤奋好学的。然而,因武昌起义,他所在的常州中学堂停办,他的学业就此戛然而止,所以后来他是以中学肄业的学历到北大任教的。这个学历是他在很长时间里为人所讥讽的。当年胡适在《新青年》作轮值编辑时,有点看不上刘半农这个下里巴人的中学生而排斥他的稿子。而刘半农轮值时,胡适也不愿供稿。其实当时看不起他的远不止胡适一人。周作人曾说:“半农受了这个刺激,所以发奋去挣个博士头衔来,以出心头的一股闷气。“ 常州中学堂的学业终止后,他只能回乡任教。同乡吴研因办了一份刊物《江阴杂志》,介绍新思想、新学说、新知识,邀他一起参与,他一个月就写了十多篇文章、译文、打油诗等。看到吴研因一篇文章提出,小学课文要用白话文,不要用之乎者也的老调来虚耗儿童脑力,刘半农深受启发。当时吴研因笔名“咄农”,刘半农遂给自己起了个笔名“半侬”,因他觉得自己的学识能力只及吴的一半,直到他在《新青年》上发表文章后才改为“半农”。随后,他从军了,并把名字改为“刘复”,意为光复。不过没多久,他和弟弟刘天华加入了上海的开明剧社任编剧。在上海,他结识了报人徐半梅,开始了爬格子的生涯,他翻译小说也写小说,并与人合译了《福尔摩斯侦探案全集》等,这时他的写作仅是谋生的手段,凭借他的才华而成为鸳鸯蝴蝶派中的重要人物。刘半农的命运转折点从他在《新青年》上发表作品并与时任编辑的陈独秀交往开始。1917年的5月和7月,他分别发表了《我之文学改良观》和《诗与小说精神上之革新》,成为继胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》后的又一个号角,拉开了新文化运动的大幕。也正因为此文,他被陈独秀推荐给了蔡元培,蔡元培认为他的文章既具有思想性又具有文学功底,破格把他录为北京大学预科教员。

在文人齐聚的北大,刘半农不仅因学历受到排挤,也感到自卑,于是他用了五年时间在欧洲学习,他选择了不易读的音韵学专业,并且在法国获得了博士学位,成为法国语言学会会员。后来,他一直在北京大学等学校任教,声望也日渐其高。但刘半农作为语言学家其实是半路出道的。

早在1919年,刘半农等6人就被北京大学推举为刚成立的国语统一筹备会会员,他们在第一次大会上提出了《国语统一进行方法》的议案。自此,刘半农终生都是国语统一筹备会的会员。1920年,他被推举为国语辞典委员会委员。1928年,他向中华民国大学院的大学委员会提出编纂《中国大字典》计划,因经费问题未成。1931年,他被任命为中国大辞典编纂处《大学辞典》股主任。1925年,刚从法国归国的音韵博士刘半农在赵元任家聚餐时发起成立了六人组成的“数人会”,这本是几个音韵学者的联欢会,兼作学术讨论,“数人“来自隋陆法言《切韵》序”我辈数人,定则定矣。“他们也是刚成立的”国语罗马字拼音研究委员会“的委员,正好利用这个机会讨论国语罗马字。经过22次会议,九易其稿,历时一年,这个小组竟完成了《国语罗马字拼音法式》,提交给教育部,议决通过。

比起文字学,在国语运动的文学革命中,刘半农的成就更大些。在他具有划时代意义的文章《我之文学改良观》中,他认为做文字应讲文法和伦理,做文学除讲文法和伦理,还应讲修辞学;文字本无精神,精神在其所记之事物,文学则必是有精神之物;做文章应破除迷信,言为心声,文为言表;文言白话可暂处对等地位,将来非做到言文合一,或废文言而用白话;不用不通之文字及生僻字,不必讲求对偶,不滥用典故;以新韵取代旧韵等。关于读音不能统一的问题,他给出三个办法:各就土音,以京音为准和由“国语研究会”在调查的基础上撰一定谱。关于诗的发展,他以为应该增多诗体,废除诗律;关于戏曲,他以为应该提高其在文学上的位置;在写作形式上,他提倡分段,加标点,圈点。这些无论对错,均开拓了人们的思路,并具有很实际的意义。

刘半农得以进入北大,这本身就是新文化运动的一部分,蔡元培“兼容并包,思想自由”的用人理念,成就了刘半农。和其他同时代文人相比,刘半农的朴实特别突出,他重视民间文化,是民俗专家。刚到北大不久,他就和沈尹默商量发起征集民间歌谣,得到蔡元培的支持。他无论走到哪里,都会带上个小本子,遇到好的歌谣、题材都会记下来,成为他研究或写作的素材。早年他从上海回江阴的船上倚舱壁而躺,听舱内客人闲聊,十分感兴趣,于是纪录下来,回家后就以此创作了一篇小说《匕首》。还有一次,他要编一本“骂人专辑”,在《北京晨报》刊登启事,征求国骂。赵元任见到启事后,立即赶往刘半农的宿舍,用湖南、四川、安徽等地的方言把刘半农“痛骂”了很长时间。随后周作人也赶来,用绍兴话再把刘半农“骂”了一顿。刘半农在大学里授课时,因向学生们征集“骂语”,又被宁波、广东的学生相继用方言“大骂”。此后,刘半农又去拜会章太炎。章太炎也听说了他正在收集“骂人语言”,就用汉代的骂人话“骂他”,还告诉他这句骂人话是谁说的、典出何处;接着用唐朝骂人的话“骂”他,再告诉他是谁骂的,典出何处。一直从上午说到中午。刘半农同来的人只得出来向章太炎作揖说:“我们麻烦老师很久,现在我们要告辞了。“

刘半农是个勤奋和能吃苦的人,当年在欧洲读书时,他几年如一日地白天收集资料、做实验,晚上写文章,长年累月没日没夜地工作,以致未老先衰,34岁已经弯腰曲背了。当他看到许多中国留学生各种不满和抱怨时,他总是告诫他们:“在批评社会的同时,不能忘记自己的责任,我们要救中国,就先要努力把自己做成一个堂堂正正的人!要追求我们的事业,就得时时刻刻问一问自己所做的事业,是不是跟先进的国家做得一样地好!”刘半农是个直率的人,因一些学术上的争端,他与鲁迅、杨树达等人都有些芥蒂和微词,但这本就是知识人之间的微妙之处。

如果用现代的语言翻译,刘半农可算是个跨界人才了。他当翻译,从合译《福尔摩斯侦探案全集》到翻译《法国短篇小说集》,他的译作《茶花女》剧本曾在北平小剧院公演。他当编辑,从家乡的《江阴杂志》开始,到中华书局、《新青年》杂志、《世界日报》等。他当作家,从情爱小说、舞台剧本,到我国新诗史上第一部用方言写作的民歌体新诗集《瓦釜集》,再到久唱不衰的《教我如何不想她》。他教书,从家乡的小学教到北京大学、中法大学、北京师范大学等最高学府。他做教育管理,从辅仁大学教务长到国立北京大学女子学院院长,北平美术专科学校校董等。他做学术,在国语统一筹备会等组织中任职,完成《四声实验录》、《汉语字声实验录》等音韵学专著,也完成了《敦煌掇琐叙目》、《中国文法讲话》等考古、文法研究方面的专著。他爱好摄影,在北平光社的摄影展中,多次展出他的多幅作品。作为学术专家,他被选为国民政府下属古物保管委员会委员、北平图书馆建设委员会委员,北平教育局甄别考试委员等。他还是国乐改进社的名誉会员,支持并参加了刘天华的振兴国乐事业。当然,他写文章的号召性是不可小觑的。除了最著名的《我之文学改良观》,1918年,他与钱玄同在《新青年》上演“双簧“而发表的《文学革命之反响——奉答王敬轩书》对当时社会上的封建复古思想进行了有力打击。他在离开北大赴欧洲留学前作的《留别北大学生演说》等都有着很强的鼓动性和影响力。

和许多同时代的知识分子一样,刘半农这个长子对家庭充满责任。当年他从军回乡时正值年关,清贫的家中,父亲正在澡堂躲债,他马上拿出自己的军饷打发债主。在上海,为了维持家庭生计,他拼命写作,这中间也不乏一些情趣不高的文字,以致成为后来一些人的话炳。二弟天华从小喜欢二胡,父亲十分反对,而见过世面的他却一直给予天华支持和帮助,结果二弟也得以进入北大任教,和他的哥哥一样,刘天华也没有学历,却自学了各种乐器,成为名噪一时的中国民乐演奏家、作曲家,并运用自己对西洋乐器的认知改造了国乐并推广了国乐教育。刘半农的小弟刘北茂是哥哥们一手带大的,在哥哥的引导帮助下,按自己的意愿读了大学,成为一个有学历的北大教授,当两位哥哥英年早逝后,他继承了他们的音乐和教育事业。应该说三兄弟的成功很大程度上归功于刘半农的努力和提携。

刘半农虽然是国语运动的倡导者,但除了极力鼓吹以外,他似乎并没做太多具体的事情,这与他的早逝不无关系。他在赴欧洲留学时选择音韵学,就是为了改变我国在语言学,特别是语音学研究上的落后面貌。作为音韵学发起国法国的音韵学博士,他还未回国就完成了《四声实验录》,这是一本运用近代科学实验仪器和文法研究汉语四声的学术著作,他还制定了语音实验室计划,并终于1929年在北京大学建立了我国第一个音乐律实验室,开展语音的科研和教学。他担任中国大辞典编纂处大学辞典编纂股主任,并且亲纂了“一”字稿本,正是两年前向教育部提出的《中国大辞典》计划的开端。他曾经创造了中国字中的“她”和“它”,虽然并不被许多学者认同,但已经被广泛使用。他一直努力践行着自己的职责,如他在1919年12月17日北京大学22周年纪念会上《留别北京大学生的演说》——“我是——希望中国的民族,不要落到人类的水平线下去;希望世界的文化史上,不要把中国除名。怎么样才可以做到这一步——还要归结到我们的职任。”

2024年4月24日

参考文献:

《刘半农自述》 刘半农著 文明国编 时代出版传媒股份有限公司安徽文艺出版社

《流风》胡美风著 中国青年出版社

《国语运动史纲》 黎锦熙著 商务印书馆