國語運動倡導者劉半農

作者:王昀

—— 國語運動人物之三

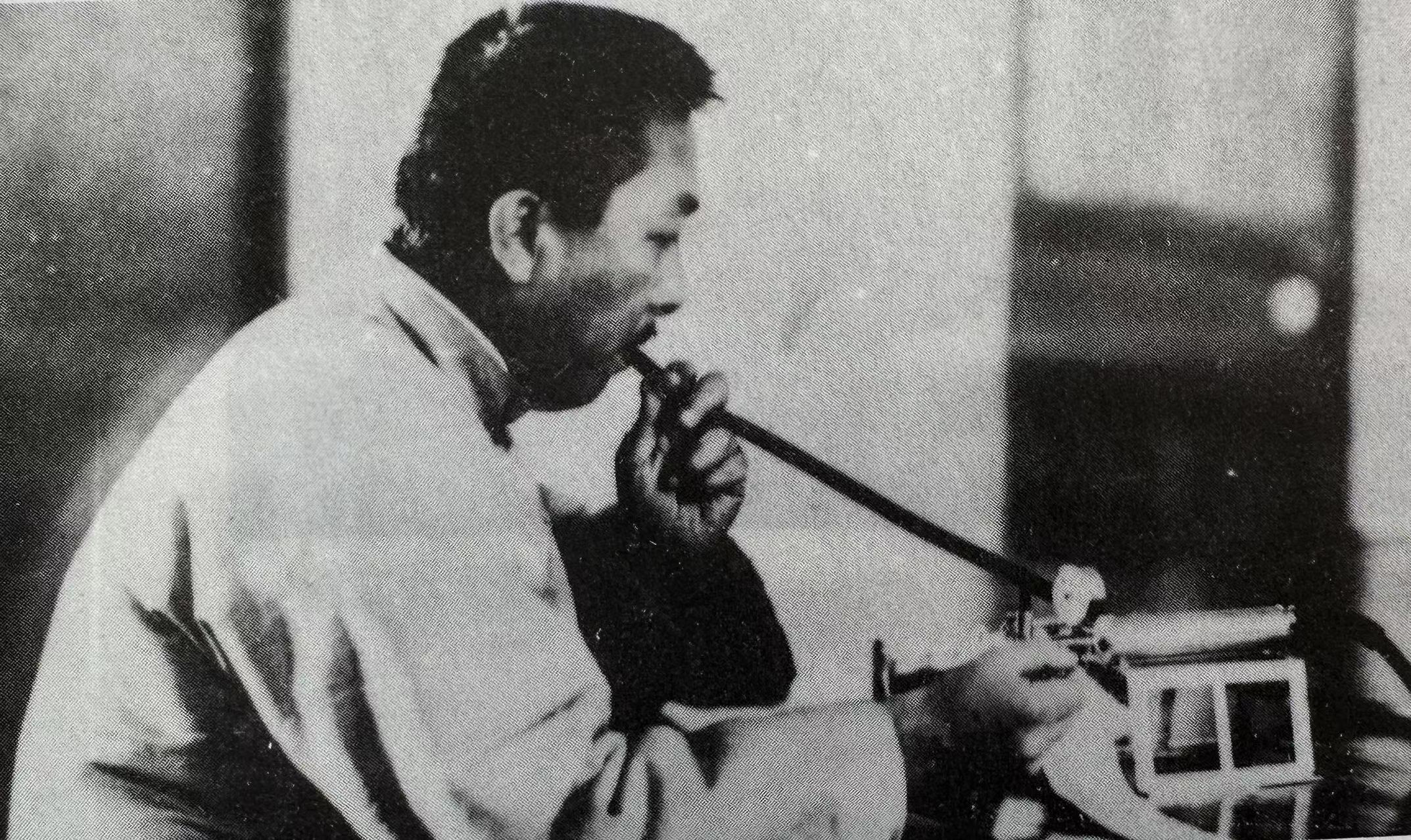

(劉半農在語音實驗室做實驗)

1934年國語統一籌備會第二十九次常務會通過了諸多提案,中國大辭典編纂處的第六次工作報告顯示曆時近五年的“搜集”工作已完成,得卡片250萬張,“纂著”工作正式開始,國語運動正轟轟烈烈地開展著,而作為國語運動倡導者之一的劉半農,卻在這年夏天離世,年僅44歲。這年,工作忙碌的劉半農利用暑假,帶領白滌洲等人前往西北考察方言,准備將平綏沿線的聲調實測出來,寫一篇論文,祝斯文·赫定(注:瑞典著名探險家)七十歲生辰。途中,他曾夜宿一間鄉村草房,其他人都睡在土炕上,而劉半農躺在自備的行軍床上故作僵硬狀,然後開玩笑說:“我這是停柩中堂啊!”不料一語成谶。在考察途中,劉半農開始高燒,回京後,因他不信任協和醫院未能及時作出診斷,待胡適強令將其送入協和醫院時,方才被確診為“回歸熱”,由于耽誤了治療,終無力回天。錢玄同在《亡友劉半農先生》中寫道:“半農是一個富于情感疾惡如仇的人,我回想十五年前他作文痛罵林纾、‘王敬軒’、丁福保諸人時那種狂熱的態度,猶曆曆如在目前:但他決不是純任情感的人,他有很細致的科學頭腦,看他近十余年來對于聲調的研究與方音的考察可以證明。這樣一位虎虎有生氣的人,若加以年壽,則貢獻于學術者何可限量!”

就像他的離世,劉半農的經曆也頗具傳奇色彩。劉半農本名壽彭,1891年出生在江蘇江陰一個普通家庭,他的父親是被過繼的,母親則是祖母撿來養大的。由于父親教書的緣故,劉半農從小也是勤奮好學的。然而,因武昌起義,他所在的常州中學堂停辦,他的學業就此戛然而止,所以後來他是以中學肄業的學曆到北大任教的。這個學曆是他在很長時間裏為人所譏諷的。當年胡適在《新青年》作輪值編輯時,有點看不上劉半農這個下裏巴人的中學生而排斥他的稿子。而劉半農輪值時,胡適也不願供稿。其實當時看不起他的遠不止胡適一人。周作人曾說:“半農受了這個刺激,所以發奮去掙個博士頭銜來,以出心頭的一股悶氣。“ 常州中學堂的學業終止後,他只能回鄉任教。同鄉吳研因辦了一份刊物《江陰雜志》,介紹新思想、新學說、新知識,邀他一起參與,他一個月就寫了十多篇文章、譯文、打油詩等。看到吳研因一篇文章提出,小學課文要用白話文,不要用之乎者也的老調來虛耗兒童腦力,劉半農深受啓發。當時吳研因筆名“咄農”,劉半農遂給自己起了個筆名“半侬”,因他覺得自己的學識能力只及吳的一半,直到他在《新青年》上發表文章後才改為“半農”。隨後,他從軍了,並把名字改為“劉複”,意為光複。不過沒多久,他和弟弟劉天華加入了上海的開明劇社任編劇。在上海,他結識了報人徐半梅,開始了爬格子的生涯,他翻譯小說也寫小說,並與人合譯了《福爾摩斯偵探案全集》等,這時他的寫作僅是謀生的手段,憑借他的才華而成為鴛鴦蝴蝶派中的重要人物。劉半農的命運轉折點從他在《新青年》上發表作品並與時任編輯的陳獨秀交往開始。1917年的5月和7月,他分別發表了《我之文學改良觀》和《詩與小說精神上之革新》,成為繼胡適的《文學改良刍議》、陳獨秀的《文學革命論》後的又一個號角,拉開了新文化運動的大幕。也正因為此文,他被陳獨秀推薦給了蔡元培,蔡元培認為他的文章既具有思想性又具有文學功底,破格把他錄為北京大學預科教員。

在文人齊聚的北大,劉半農不僅因學曆受到排擠,也感到自卑,于是他用了五年時間在歐洲學習,他選擇了不易讀的音韻學專業,並且在法國獲得了博士學位,成為法國語言學會會員。後來,他一直在北京大學等學校任教,聲望也日漸其高。但劉半農作為語言學家其實是半路出道的。

早在1919年,劉半農等6人就被北京大學推舉為剛成立的國語統一籌備會會員,他們在第一次大會上提出了《國語統一進行方法》的議案。自此,劉半農終生都是國語統一籌備會的會員。1920年,他被推舉為國語辭典委員會委員。1928年,他向中華民國大學院的大學委員會提出編纂《中國大字典》計劃,因經費問題未成。1931年,他被任命為中國大辭典編纂處《大學辭典》股主任。1925年,剛從法國歸國的音韻博士劉半農在趙元任家聚餐時發起成立了六人組成的“數人會”,這本是幾個音韻學者的聯歡會,兼作學術討論,“數人“來自隋陸法言《切韻》序”我輩數人,定則定矣。“他們也是剛成立的”國語羅馬字拼音研究委員會“的委員,正好利用這個機會討論國語羅馬字。經過22次會議,九易其稿,曆時一年,這個小組竟完成了《國語羅馬字拼音法式》,提交給教育部,議決通過。

比起文字學,在國語運動的文學革命中,劉半農的成就更大些。在他具有劃時代意義的文章《我之文學改良觀》中,他認為做文字應講文法和倫理,做文學除講文法和倫理,還應講修辭學;文字本無精神,精神在其所記之事物,文學則必是有精神之物;做文章應破除迷信,言為心聲,文為言表;文言白話可暫處對等地位,將來非做到言文合一,或廢文言而用白話;不用不通之文字及生僻字,不必講求對偶,不濫用典故;以新韻取代舊韻等。關于讀音不能統一的問題,他給出三個辦法:各就土音,以京音為准和由“國語研究會”在調查的基礎上撰一定譜。關于詩的發展,他以為應該增多詩體,廢除詩律;關于戲曲,他以為應該提高其在文學上的位置;在寫作形式上,他提倡分段,加標點,圈點。這些無論對錯,均開拓了人們的思路,並具有很實際的意義。

劉半農得以進入北大,這本身就是新文化運動的一部分,蔡元培“兼容並包,思想自由”的用人理念,成就了劉半農。和其他同時代文人相比,劉半農的樸實特別突出,他重視民間文化,是民俗專家。剛到北大不久,他就和沈尹默商量發起征集民間歌謠,得到蔡元培的支持。他無論走到哪裏,都會帶上個小本子,遇到好的歌謠、題材都會記下來,成為他研究或寫作的素材。早年他從上海回江陰的船上倚艙壁而躺,聽艙內客人閑聊,十分感興趣,于是紀錄下來,回家後就以此創作了一篇小說《匕首》。還有一次,他要編一本“罵人專輯”,在《北京晨報》刊登啓事,征求國罵。趙元任見到啓事後,立即趕往劉半農的宿舍,用湖南、四川、安徽等地的方言把劉半農“痛罵”了很長時間。隨後周作人也趕來,用紹興話再把劉半農“罵”了一頓。劉半農在大學裏授課時,因向學生們征集“罵語”,又被甯波、廣東的學生相繼用方言“大罵”。此後,劉半農又去拜會章太炎。章太炎也聽說了他正在收集“罵人語言”,就用漢代的罵人話“罵他”,還告訴他這句罵人話是誰說的、典出何處;接著用唐朝罵人的話“罵”他,再告訴他是誰罵的,典出何處。一直從上午說到中午。劉半農同來的人只得出來向章太炎作揖說:“我們麻煩老師很久,現在我們要告辭了。“

劉半農是個勤奮和能吃苦的人,當年在歐洲讀書時,他幾年如一日地白天收集資料、做實驗,晚上寫文章,長年累月沒日沒夜地工作,以致未老先衰,34歲已經彎腰曲背了。當他看到許多中國留學生各種不滿和抱怨時,他總是告誡他們:“在批評社會的同時,不能忘記自己的責任,我們要救中國,就先要努力把自己做成一個堂堂正正的人!要追求我們的事業,就得時時刻刻問一問自己所做的事業,是不是跟先進的國家做得一樣地好!”劉半農是個直率的人,因一些學術上的爭端,他與魯迅、楊樹達等人都有些芥蒂和微詞,但這本就是知識人之間的微妙之處。

如果用現代的語言翻譯,劉半農可算是個跨界人才了。他當翻譯,從合譯《福爾摩斯偵探案全集》到翻譯《法國短篇小說集》,他的譯作《茶花女》劇本曾在北平小劇院公演。他當編輯,從家鄉的《江陰雜志》開始,到中華書局、《新青年》雜志、《世界日報》等。他當作家,從情愛小說、舞台劇本,到我國新詩史上第一部用方言寫作的民歌體新詩集《瓦釜集》,再到久唱不衰的《教我如何不想她》。他教書,從家鄉的小學教到北京大學、中法大學、北京師範大學等最高學府。他做教育管理,從輔仁大學教務長到國立北京大學女子學院院長,北平美術專科學校校董等。他做學術,在國語統一籌備會等組織中任職,完成《四聲實驗錄》、《漢語字聲實驗錄》等音韻學專著,也完成了《敦煌掇瑣敘目》、《中國文法講話》等考古、文法研究方面的專著。他愛好攝影,在北平光社的攝影展中,多次展出他的多幅作品。作為學術專家,他被選為國民政府下屬古物保管委員會委員、北平圖書館建設委員會委員,北平教育局甄別考試委員等。他還是國樂改進社的名譽會員,支持並參加了劉天華的振興國樂事業。當然,他寫文章的號召性是不可小觑的。除了最著名的《我之文學改良觀》,1918年,他與錢玄同在《新青年》上演“雙簧“而發表的《文學革命之反響——奉答王敬軒書》對當時社會上的封建複古思想進行了有力打擊。他在離開北大赴歐洲留學前作的《留別北大學生演說》等都有著很強的鼓動性和影響力。

和許多同時代的知識分子一樣,劉半農這個長子對家庭充滿責任。當年他從軍回鄉時正值年關,清貧的家中,父親正在澡堂躲債,他馬上拿出自己的軍饷打發債主。在上海,為了維持家庭生計,他拼命寫作,這中間也不乏一些情趣不高的文字,以致成為後來一些人的話炳。二弟天華從小喜歡二胡,父親十分反對,而見過世面的他卻一直給予天華支持和幫助,結果二弟也得以進入北大任教,和他的哥哥一樣,劉天華也沒有學曆,卻自學了各種樂器,成為名噪一時的中國民樂演奏家、作曲家,並運用自己對西洋樂器的認知改造了國樂並推廣了國樂教育。劉半農的小弟劉北茂是哥哥們一手帶大的,在哥哥的引導幫助下,按自己的意願讀了大學,成為一個有學曆的北大教授,當兩位哥哥英年早逝後,他繼承了他們的音樂和教育事業。應該說三兄弟的成功很大程度上歸功于劉半農的努力和提攜。

劉半農雖然是國語運動的倡導者,但除了極力鼓吹以外,他似乎並沒做太多具體的事情,這與他的早逝不無關系。他在赴歐洲留學時選擇音韻學,就是為了改變我國在語言學,特別是語音學研究上的落後面貌。作為音韻學發起國法國的音韻學博士,他還未回國就完成了《四聲實驗錄》,這是一本運用近代科學實驗儀器和文法研究漢語四聲的學術著作,他還制定了語音實驗室計劃,並終于1929年在北京大學建立了我國第一個音樂律實驗室,開展語音的科研和教學。他擔任中國大辭典編纂處大學辭典編纂股主任,並且親纂了“一”字稿本,正是兩年前向教育部提出的《中國大辭典》計劃的開端。他曾經創造了中國字中的“她”和“它”,雖然並不被許多學者認同,但已經被廣泛使用。他一直努力踐行著自己的職責,如他在1919年12月17日北京大學22周年紀念會上《留別北京大學生的演說》——“我是——希望中國的民族,不要落到人類的水平線下去;希望世界的文化史上,不要把中國除名。怎麽樣才可以做到這一步——還要歸結到我們的職任。”

2024年4月24日

參考文獻:

《劉半農自述》 劉半農著 文明國編 時代出版傳媒股份有限公司安徽文藝出版社

《流風》胡美風著 中國青年出版社

《國語運動史綱》 黎錦熙著 商務印書館