中国大辞典编纂处与中南海的情缘

作者:王昀

和姑姑们闲聊时,她们会提起小时候去中南海的经历,原来她们的父亲也就是我的祖父王述达先生所供职的中国大辞典编纂处(以下简称“编纂处”)曾经就在中海办公,所以父亲经常带孩子们去中南海游玩。我的大姑因为字写得漂亮,竟还曾和她的外公同在中海的编纂处做过抄写工作。这是多么不可思议!在多数中国人的眼中,中南海简直就是个禁区,却原来它也曾以平民身份成为北京人钟爱的去处,而编纂处竟与中海有着二十年的情缘。

1928年对于北京人来说是个不寻常的年份,张大帅回东北半路遇难,阎大帅即将进入。虽然民国以来总统府一直像走马灯似地换着主人,这次可不太一样:北京变成了北平,和天津一样隶属直隶,国旗也换成了青天白日旗,这真是天大的变化。国民政府迁往南京,北平的军事由阎锡山接管,庶政则由蒋作宾牵头的国民政府战地政务委员会(简称“战委会”)接管。而在交接空窗期,一度维持北京治安秩序的是由王士珍牵头、地方耆老、士绅等成立的“慈善联合会”。

中南海,清朝时称“西苑三海”,为皇家园林。民国后,袁世凯把中海居仁堂辟为总统府,此后二十几年,这里一直是北洋政府总统、总理办公和生活的场所。1928年6月3日,张作霖离京,6月13日战委会进京接管了中南海。

此时,国语运动正如火如荼地进行着。与国语运动密切相关的中国大辞典编纂计划早在1919年就已动议,1923年编纂处成立,直到1927年才以钱玄同、黎锦熙和吴稚晖的名义向中华文化基金董事会申请到一笔款项。1928年编纂处才算正式成立,此时国民政府的更迭给编纂处带来了一个转机。在确定办公地点的问题上,大家原本主张放在原教育部所在地,一来因为国语统一筹备会(以下简称“国语会”,为编纂处的上级机构)在那里办公,二来教育部南迁空出不少房屋。钱玄同则不以为然,他把眼光放在了中海。此时国立北平图书馆已获准长期借用居仁堂,而作为盘点中国文字总帐的编纂处应与之并立。于是,钱玄同和黎锦熙这两位总主任开始利用自己的人脉和政府关系奔走经营,最终战委会电准国民政府划定居仁堂西四所为编纂处办公地点。

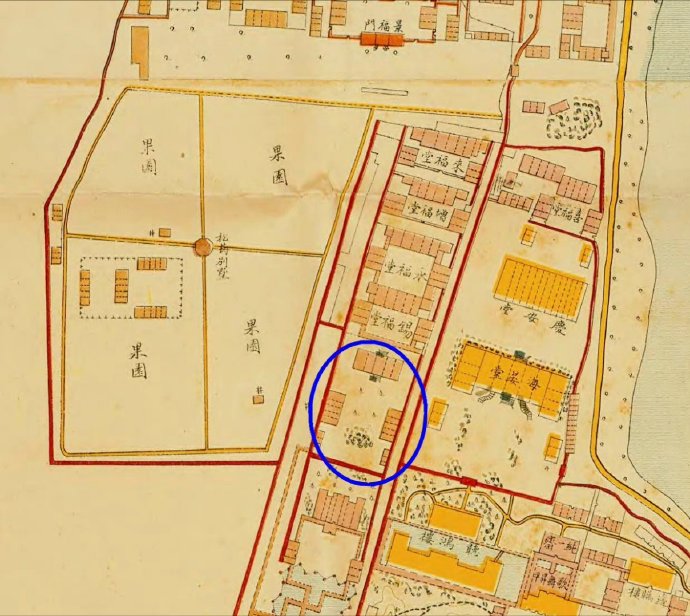

居仁堂西四所所在地原为中南海仪鸾殿,仪鸾殿是慈禧的冬宫,八国联军入侵时被焚毁,择地重建后命名为海晏堂。民国后,袁世凯将海晏堂更名为居仁堂并在此称帝。原仪鸾殿重建后也被袁世凯更名为怀仁堂,而西四所其实在怀仁堂西侧。西四所包含颐园、锡福堂、永福堂、增福堂、来福堂四堂(详见图三)。

(图二,西四所入口处)

(图三,居仁堂和西四所平面图)

虽然获得批准,但编纂处迁入西四所可谓一波三折。交接的前一天,钱玄同就和黎锦熙同往某处向负责人杨少炯告状,反映该处副官黄伯度“气味恶劣,态度猥陋”,清点房屋时还随便拿走东西。而杨少炯好像也很无奈,表示让他拿去,如有缺少再想办法。原来他们托了人仍不过如此!也难怪,处于交接中的政府部门,新来后到的人际关系十分复杂。

交接当日,编纂处十分重视,钱玄同、黎锦熙、汪怡、白涤洲、张蔚瑜、王宗鉴六个主要人员下午两点准时前往。有约在前的黄伯度没有出现,委托了“气味万分恶劣之某”,这位“某”上来就索要某处的公函,并表示必须公事公办,不能通融。钱玄同脾气火暴,找杨少炯未遇就眼不见为净了。汪怡只好赶回位于老教育部的国语会办公室去取公函,一来一去已是四点钟了。刚开始交接,锡福堂的钥匙却找不到,只好先点永福堂。那官员一进屋先命令勤务员拿一把干净的椅子,然后又说“拿笔来“,勤务兵递过铅笔,他则说不行”非毛笔不可!“亏得编纂处的人带了毛笔,否则又得麻烦半天。官员随后一边慢吞吞地写交接清单,一边问话:”你要枪架不要?“ 编纂处怎么可能要这种东西?反而铁床架之类的不能留下。总之,想交接必须耐下性子。

第二天下午,锡福堂、永福堂及增福堂已交接完,那官员忽然表示西四所包含来福堂却不包含颐园。这又激怒了编纂处的人,钱玄同和黎锦熙只好再找杨少炯,杨少炯也大怒,说这些副官都是“王八蛋、强盗”。他给战委会致函,表示西四所包含颐园。有了函件,那副官无话可说,却又出了幺蛾子,表示因为还未造册,当天交不了,编纂处也只能再等。

谁知一波未平一波又起,给图书馆画地图的雷寿绵先生来画地图时告知,西四所西侧小屋连同外墙及苏禅、万福两门皆属图书馆所有,如何划分需与图书馆商议。编纂处当然希望这些地方都为公用,不过,估计图书馆肯定不会同意。大家又开始研究如何托人活动。谁知这次汪怡大发牢骚认为图书馆画的地图是“狗屁”,根本不用理睬,这不免引起大家的争论,最终以一方不说话告终。当晚,钱玄同找陈懋治说和,陈懋治表示图书馆方应该没什么问题。

第三天上午11点过后,那位据说姓黄的副官终于出现了,颐园也得以交接。黎锦熙对于与图书馆的划分另有想法,他甚至想让图书馆把居仁堂也开放给编纂处,并去找马幼渔交涉,马幼渔表示同意,但建议让编纂处让出增福堂给图书馆,这样图书馆可以直穿出苏禅门,苏禅门的公用也就不成问题了。对于这一提议,钱玄同、黎锦熙、白涤洲都表示赞同,汪怡也默认了。大家委托马幼渔去与图书馆沟通。后来汪怡还是为此与马幼渔吵了一架,因为汪怡始终认为图书馆画的图是狗屁。接下来的几天,大家分头给编纂处和图书馆的人做工作,都没有障碍后,黎锦熙才起草了正式函件给图书馆。

交接完成才两周,中南海要对公众试开放半个月,府院办公处未征求编纂处意见,就把颐园也包括在开放范围,钱玄同、黎锦熙等人又得托人协调,后来得知又是那个黄姓官员所为。中南海试开放后,图书馆居仁堂外大卖天津包子、美味馄饨,真是亲民了。

(图四,编纂处在西四所的大门)

(图五,编纂处在西四所的头门)

1929年4月,北平市政府成立“整理中南海公园一时委员会”(以下简称“一时委“),负责中南海的有关事宜。5月,”一时委“将这里命名为“三海公园“,正式对市民开放,开启了中南海唯一一段平民时代。1930年12月,公园名称又改为”中南海公园“,在新华门楼底层门内,悬挂着由清朝遗老张海若写的魏碑体“中南海公园”的横匾。据当时中国历史第一档案馆的哈恩忠先生统计:园内的居仁堂、喜福堂、欢乐庄、增福堂、来福堂、果园等处100余间房屋,自1928年秋起被国立北平图书馆筹备委员会长期借用,直到1929年“一时委“成立后,几经谈判,才因其文津街新馆建成而陆续迁出。园内的锡福堂、永福堂、颐园被中国大辞典编纂处使用。从这一资料可以推断,虽然几经努力,编纂处并没能占有西四所全部房产。1929年9月,国立北平研究院成立,其总部和史学研究会的办公地点一度也在西四所,应该是在图书馆腾退的区域。

编纂处在西四所存续了二十年,这期间多次面临被清退,编纂处都利用自己的人脉得以化解。日伪时期,作为总主任的黎锦熙离开了北平,钱玄同抱病在家,编纂处失去了经济来源,只有汪怡等几人在编纂处苦苦支撑。后来,伪政府在居仁堂挂牌,北平又成为北京。伪政府拟征用西四所用以编纂新教材。一贯执着的钱玄同此时也因中海出入不便打算放弃。不想没多久,钱玄同竟因戒严被困在中海办公室后发病,回到家中不久即去世。汪怡和王述达等几人是最后坚守的。由于汪怡就任伪职,他们得以自筹资金完成了《国语辞典》(八本版)的编纂和出版工作。后来,编纂处的书籍被王述达等人搬回家中保管,看来他们做好了最终完全放弃这一办公地点的准备。遗憾的是,编纂处在沦陷期的艰难困苦中完成的《国语辞典》因编入部分日语词汇而烙上了耻辱的烙印。抗战胜利后,黎锦熙回到北平,编纂处隶属于复校后的北平师范大学,作为总主任的黎锦熙则获批住在西四所编纂处的后院。就在这里,在解放军攻城的隆隆炮声中,黎锦熙完成了《国语辞典》(四本版)的序。《国语辞典》的正式出版是编纂处工作最重要的成就,它成为海峡两岸现代汉语的标准,以后的辞典均以此为基础。更值得一提的是,这本书的出版竟也为编纂处在中海的工作划上了句号。

在中南海办公是得天独厚的。除了办公室,编纂处的单身员工一度也住在编纂处内,直到结婚成家。孙子书不仅住在西四所,同时还在图书馆兼职,上班也真是方便。当然,中南海的美景是大家最好的福利。钱玄同几乎每天要到中海来一趟,无论是讨论文字学术、教学方案,还是接待朋友、官员,这里成为他工作和涉交的场所。他喜欢时不时地自己或带朋友到中南海逛上一圈儿,他还把锡福堂变成了自己还“字债“的地方,在这里他为北平图书馆、师大附中等题写过牌匾,为刘半农写过墓碑,连挽帘都不知写过多少。黎锦熙住在西四所时,他的继女钟鸿曾在自传中回忆道:”人力车拉到中国大辞典编纂处门前停了下来就到了家。好幽静的地方啊!从中南海的西门进去,右边是道曲栏,左边是所中学,中学东边是市参议会,再往前走一点儿就是中国大辞典编纂处。这里名怀仁堂,高台阶,大红漆门。过了大辞典编纂处往东有一个很大的门洞,透过门洞可以看见远处湖波荡漾的中海。“ 黎锦熙经常站在中海西岸眺望湖景,中海东向西方向有木桥名蜈蚣桥,为清末进士听榜之处,当年则成为青年男女约会钓鱼的场所。他在1937年的《夏兴八首》中写道:“中海荷香临水际,望中琼岛是蓬壶。蜈蚣桥畔人垂钓,鳌蝀坊前狗盗书。尚忆天坛聆唳鹤,每从白塔看飘凫。同舟仙侣今安在?镜里娥眉镜底骷!”

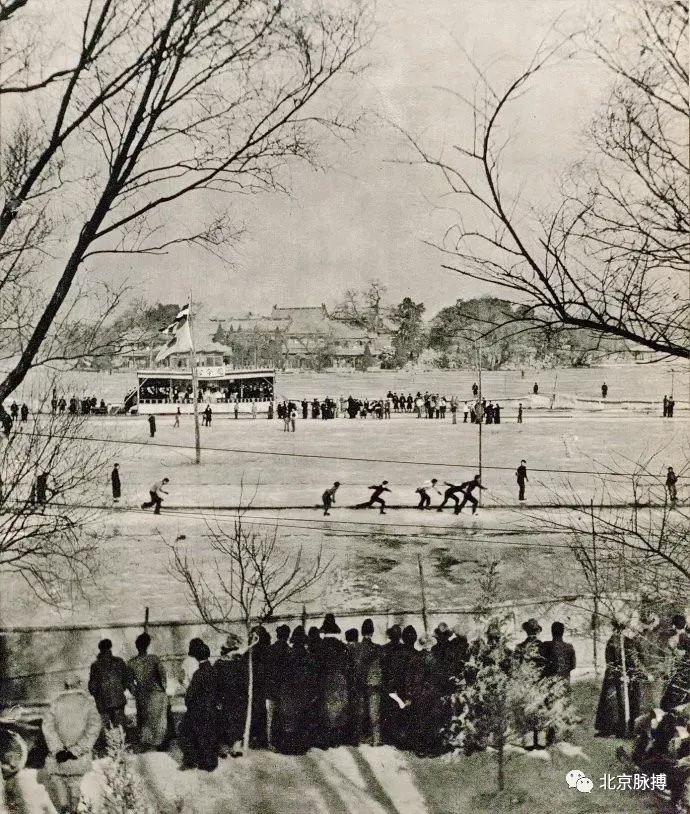

我的父辈曾回忆起小时候结伴跟着父亲王述达去中南海溜冰的情景,那感觉和钟鸿一样,既快乐又神秘。王述达是钱玄同和黎锦熙先生的学生,他于1928年毕业于北京师范大学国文系,大辞典编纂处成立伊始他就以助理编纂员身份在那里工作,直到编纂处并入中国科学院语言研究所。1929年,他带着夫人和第一个孩子在中南海的静谷拍下自己小家的第一张全家福(图六)。他见证了编纂处在中海这段鲜为人知的历史:250万张卡片,大量的手稿和资料,与政府官员和其他人员为办公和经费而进行的周旋,北平变北京,北京变北平,北平再变北京,还有刘半农、白涤洲、钱玄同、马幼渔等编纂处的学者相继离世。。。无论如何,相信他和每个人都十分珍惜工作在这个神秘的皇家园林的平民时代。

(图六,1929年王述达在静谷的全家福)

(图七,平民时期的南海溜冰场)

2024年5月27日于北京

参考文献:

《1928年京津易帜,国民党政权与北平社会》 王建伟

《钱玄同日记》(整理本) 杨天石主编 北京大学出版社

《钱玄同评传》 吴锐著 百花洲文艺出版社

《风雨半支莲》 钟鸿著 华龄出版社

《中国大辞典编纂处一览》中国大辞典编纂处编