最受孩子欢迎的王伯伯 - 王寿康先生

作者:王正方

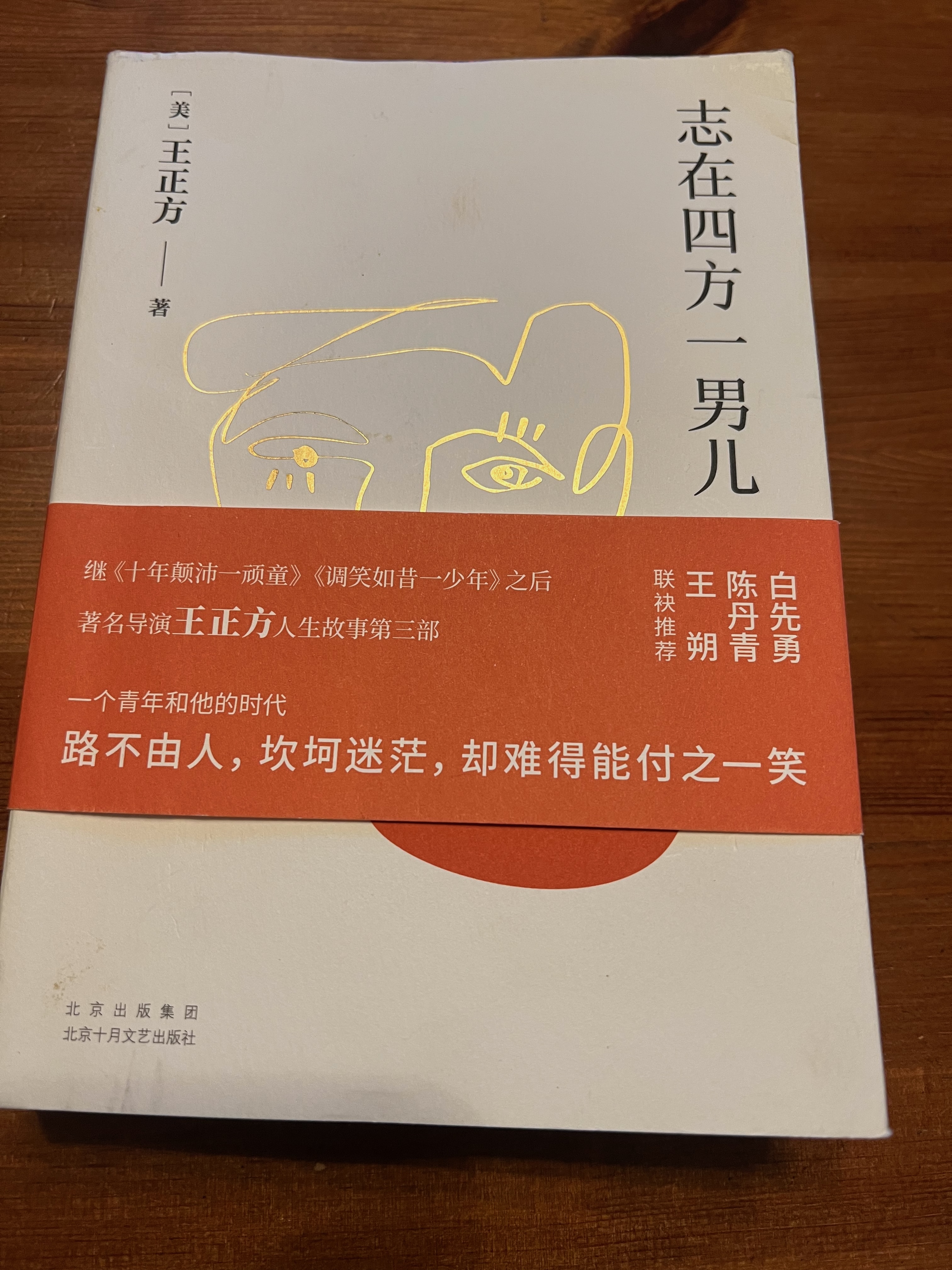

摘自《志在四方一男儿》

志在四方一男儿

九,最受孩子欢迎的王伯伯

早年住在台北市重庆南路叁段十四巷,父亲最受巷子小朋友们的欢迎,远远见他过来,都忘了玩耍大声喊王伯伯。

他身材矮、头秃秃的、大肚子挺在前面、戴一付牛角镜框,有正圆形镜片的眼镜,下班回家刚走进巷口,巷头巷尾的孩子蜂涌而上。此起彼落的嚷:

「王伯伯说一段,先讲我吧!」

被围在孩子中间,王伯伯笑呵呵指着一个小猴子:

「小鹤,今天在学校裡挨罚了没有?」「 没有。」「他说谎,美术老师罚小鹤站墙角。」

「小鹤小鹤,吃饱了不饿,就怕上美术课。」

「说我,说我 王伯伯快说我!」

「阿肇阿肇,欢蹦乱跳瞎胡闹,上海买不到,千万不要憋尿。」

这阿肇贪玩,憋住尿不去撒,常常来不及的尿湿了裤子。孩子们轰然的笑起来,阿肇的脸通红,但是笑的开心。然后轮到小叁儿了。

「小叁儿小叁儿,吃萝卜乾儿,拉红屎冒红烟儿!」

小叁儿贪吃出了名,最爱乱买东西吃,有次不知吃坏了什麼,血便不止。小叁儿的妈责怪我老爸:

「王先生,都是你唱出来的,小叁儿不知道去那裡吃了不好的萝卜乾。」

快走到自己家门口,孩子们还缠着不放,大声嚷嚷着:

「还没说我呢!」

「都回家去吧!妈妈等着你们开饭呢!」

关上门,孩子们才嘟嘟囔囔的一一散去。

父亲能即兴随口编儿歌的本事远近驰名,这和他幼年在大陆北方的成长环境很有关係。北方农村的儿歌音调鏗鏘,言语詼谐,描述形象生动,听过一次就能永世不忘。就像那首〈谁跟我玩儿〉,在华北长大的孩子都耳熟能详。小时候父亲教我们唱:

「谁跟我玩儿,打火燫儿,火燫儿花,卖香瓜,香瓜苦,卖豆腐,豆腐烂,摊鸡蛋,鸡蛋鸡蛋壳壳,裡面坐着个哥哥,哥哥出来买菜,裡面坐着个奶奶,奶奶出来烧香,裡头坐着个姑娘,姑娘出来点灯,烧了鼻子眼睛。」

母亲说,我小时候唱完这一段,两隻手就在鼻子眼睛上乱摸一阵。

(火燫儿;中国北方农村以铁片打击火石,敲出火花点燃纸捻子,谓之打火燫儿。)

父亲又说:「〈柳树那柳〉是我们老家那一带的儿歌,就这麼唱:

柳树那柳呀!槐树那槐呀!槐树底下搭戏台呀!人家的姑娘都来到,咱们的姑娘还毋来,说着说着来了!骑着匹驴,打着把伞,光着个腚(屁股),挽着个拶(音〈钻〉,髻也),穿着双套鞋,露着个脚尖,胳肢窝(腋下)裡夹着一隻大蒜碗。」

着实调侃起当地的姑娘来,有「大男人主义沙文猪」的意味。

皆因为父亲小时候笨手笨脚,干庄稼活儿非常不行,父亲的大伯,我的大爷爷,他是王家的大家长,认为这孩子应该去读书。碰巧附近有位老秀才王仲行设馆教学,大家长就破天荒的送他去读书,成为王家的第一位读书人。不料老秀才认为这个学生是他多年来遇到的奇才,记性好,理解力强,应当一路读书下去。

念了两年私塾县城裡就办开洋学堂了,父亲在县城小学就读。他回忆儿时的事儿:主要还是学四书,也有数学课,民国初年的语文读本开始介绍西方,譬如有一篇就讲美国总统华盛顿砍樱桃树。先生要同学齐声朗读课文,但是附近的戏台正在大声唱着河北梆子腔,大家朗读的音调就跟着梆子腔走,父亲说:「那齣戏唱的是〈王春娥在绣房,自思自嘆。〉我们就唱:华盛顿在后院,挥斧便砍,哪个呀乎呀乎嘿—!」

在小学的成绩优异,这所小学因为这个学生获得多次表扬和津贴,校方为了津贴竟然留下他不让他毕业。后来父亲凭着真工夫考上北京师范大学附属中学,那是当年北平市的顶尖中学。

但是父亲考大学的过程不顺利,连考叁次才考上北京师范大学国文系;他告诉我们都是被一张照片害的。民国初年拍照可是一件大事;为了投考北师大,慎重其事地穿上长袍马褂,头戴瓜皮帽,被安排四平八稳地坐在太师椅上,旁边的佈景有高茶几,几上有插了花的花瓶、水烟袋、盖碗茶等;那时父亲又黑又瘦,照片中出现的那个人像是位中年爷们。他的考试成绩虽然不错,但是考试委员们认为此人太老了,不考虑录取。隔一年再考还是用同样的照片,结果不变。不放弃再去考了一次,终於被录取了。事后他的教授夏宇眾老师告诉父亲此事的原委;夏老师曾在考试委员会上说:

「这个学生叁次投考,成绩都十分优异,他那百折不挠的精神,就很可钦佩。虽然看来年龄比较大,但是毅力可嘉,功课扎实。师范大学的学生年龄不必限制的太紧,年龄大些也不妨,毕业后当老师嘛!」

民国初期的北平,学术风气最是自由开放,当时认真用功的大学生,能学到不同宗派的真传。教过父亲的名师有黎锦熙、钱玄同、黄侃等,俱是国学大师、一方之巨擘。大学毕业后,正值国民革命军北伐,止不住的热血沸腾,他弃文从武,隻身到南方参加北伐军,负责宣传、士兵教育等工作。北伐结束,他回到北京随黎锦熙老师编篡国语大辞典。不久又逢抗战军兴,民族兴亡在此一战,遂再度投笔从戎,在东南第叁战区任上校教官,办报纸、广播抗日、办士兵识字班、带领话剧团四处奔走宣传抗战。精力充沛,有如叁头六臂一般,干起活来从来不会累的。

经过两度战争的洗礼,那时候还年轻的老爸,见到国家积弱、人民贫穷落后无知、面对残暴的战争,有如待宰羔羊,每每为之痛心疾首。他认为富国强兵的先决条件;必须先要有具现代知识的国民。当时中国大陆的文盲佔人口比例百分之九十以上,推行识字教育扫除文盲是首要的大事。现代国家必须有统一的语言,方能有效的沟通,上下齐心的建国、抵抗外侮。以注音符号来辅导矫正发音,是语文教育的第一课,以推行国语为终生工作,他希望见到全国的「语同音」。

老爸的语音纯正、鏗鏘有力,指点江山评论天下,叙述事来风趣传神,日常生活的对话更是妙语如珠。老友赵乐德,是赵友培伯伯的女儿,回忆往事,她说:「当年我们家的兄弟姊妹都上师大附中、北一女等名牌中学,又臭又跩,父母的朋友来了基本上是假笑点头,根本不甩。但是一听见王伯伯来了,个个跑出来围着听他讲话,其老少咸宜到这种程度。」

王伯伯谈笑自若,幽默风趣,语言的艺术境界甚高。赵友培伯伯常常留父亲在赵家便饭,说:

「也没什麼特别的菜,就在舍下吃个小便饭吧!」

王伯伯纠正:「便饭二字切不可冠之以大小。」

赵伯母不断夹菜劝食,王伯伯以手在脖子上比着说:

「够了够了,我已经吃成齐景公(齐颈)了。」

夏日炎炎,身躯富泰的王伯伯,随身带着条毛巾,频频擦拭,还是汗流满面,有次他进得门来挥汗如雨,说:

「真乃古之翰林(汗淋)公也!」

赵家一家人晚间在院子裡乘凉,听王伯伯论今谈古,蚊虫环绕,王伯伯受不了了,大呼:

「快进去吧!不然我们都成了魏文帝(餵蚊弟)了!」

父亲在国语日报年轻编辑林良与郑秀枝的婚礼上致词:

「这二位的名字组成了〈秀林良枝〉四个字,他们今后不但和谐无间,而且子女也必定优秀,此乃天作之合。」

我们1948年来到台湾,老爸应台湾省教育厅的聘请任国语推行委员会委员,在台湾开办国语日报。除了办报纸他也经常上广播电台教国语,同他一起广播的是祖籍闽南的林良,林叔叔以台语作翻译。台北市教育局请他办小学教师国语学习班,为台湾製片厂矫正演员的舞台语发音,在省立师范大学创立国语专修科,再创办国语中心,教外国学生学中文,每天忙得不可开交。

赵友培伯伯追记他老友的精彩演说:

「他一上讲堂,大气磅礡,淋漓尽致,欲罢不能,而又能深入浅出,妙语如珠,乐得听眾们眉飞色舞,笑口常开掌声四起。」

父亲有关语文教育的演说,我听的不多。只记得他有一次以〈花尾巴狗〉为题:〈花尾巴狗〉是狗、〈花狗尾巴〉是狗的一部分、〈狗尾巴花〉是花。他组成下面的句子:「花尾巴狗追着自己的花狗尾巴转,一口咬下了一朵狗尾巴花。」

诸如此类的例子甚多,道尽中文之妙。

去台东演讲,有人送给父亲一隻乌木手杖,他非常喜欢,当晚搂着它睡。他高兴的说:

「我以后用这根手杖,揍那些既不见仁又不见智的糊涂蛋。」

赵伯伯一直推崇父亲是位肝胆照人铁錚錚的汉子,开诚布公,公私分明,穷而硬、愈穷愈硬,性格阳刚,工作起来忘我的干,愤世嫉俗。他意气风发的时候,常做横挥手杖或下砸的动作。

语文教育是他最坚强的信念。他有个学生想转行,父亲对他说:

「不如去市场卖青菜,什麼上市就卖什麼吧!」

那个学生一辈子谨守语文教育工作岗位。

另一位学生国音不及格,重修一次过关,他回忆:

「假如王老师当年送分数,今天我不会说这样漂亮的国语。」

李子达(大导演李行)在师范大选父亲的国音课,他自认国语已说的相当标準,要求不必来上课吧!学期终了父亲给了他六十分;李导演一直不会注音符号。

现在有许多人被誉之为「名嘴、国嘴」,依我的浅见他们多数不够格,天下名嘴我只见过一人;先父,人称王伯伯的便是。名嘴的首要条件必须是某种语言得说的标準,不论讲那种语言,一出声就会走音变调的,听者的理解度马上打折扣,表情达意缺乏基本工夫,遑论其他?其次才能谈到辞句的博雅、幽默、机智,知识丰富乃能旁徵博引、掌握好轻重缓急、脉络逻辑、一语中的,闻者若醍醐灌顶。时下的所谓名嘴,实在不敢恭维,不可说,不可说!