最受孩子歡迎的王伯伯 - 王壽康先生

作者:王正方

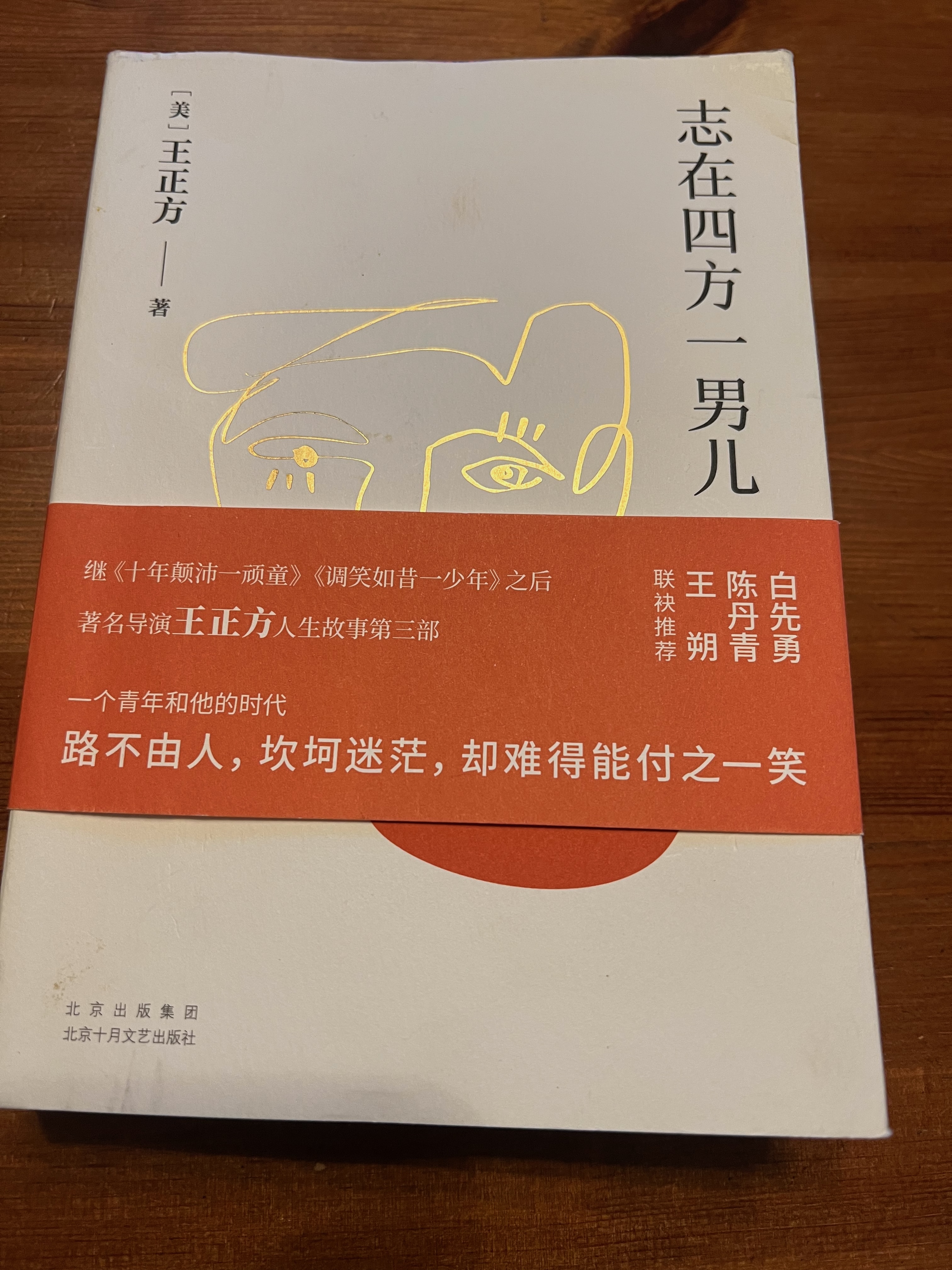

摘自《志在四方一男兒》

志在四方一男兒

九,最受孩子歡迎的王伯伯

早年住在台北市重慶南路三段十四巷,父親最受巷子小朋友們的歡迎,遠遠見他過來,都忘了玩耍大聲喊王伯伯。

他身材矮、頭禿禿的、大肚子挺在前面、戴一付牛角鏡框,有正圓形鏡片的眼鏡,下班回家剛走進巷口,巷頭巷尾的孩子蜂湧而上。此起彼落的嚷:

「王伯伯說一段,先講我吧!」

被圍在孩子中間,王伯伯笑呵呵指著一個小猴子:

「小鶴,今天在學校裡挨罰了沒有?」「 沒有。」「他說謊,美術老師罰小鶴站牆角。」

「小鶴小鶴,吃飽了不餓,就怕上美術課。」

「說我,說我 王伯伯快說我!」

「阿肇阿肇,歡蹦亂跳瞎胡鬧,上海買不到,千萬不要憋尿。」

這阿肇貪玩,憋住尿不去撒,常常來不及的尿濕了褲子。孩子們轟然的笑起來,阿肇的臉通紅,但是笑的開心。然後輪到小三兒了。

「小三兒小三兒,吃蘿蔔乾兒,拉紅屎冒紅煙兒!」

小三兒貪吃出了名,最愛亂買東西吃,有次不知吃壞了什麼,血便不止。小三兒的媽責怪我老爸:

「王先生,都是你唱出來的,小三兒不知道去那裡吃了不好的蘿蔔乾。」

快走到自己家門口,孩子們還纏著不放,大聲嚷嚷著:

「還沒說我呢!」

「都回家去吧!媽媽等著你們開飯呢!」

關上門,孩子們才嘟嘟囔囔的一一散去。

父親能即興隨口編兒歌的本事遠近馳名,這和他幼年在大陸北方的成長環境很有關係。北方農村的兒歌音調鏗鏘,言語詼諧,描述形象生動,聽過一次就能永世不忘。就像那首〈誰跟我玩兒〉,在華北長大的孩子都耳熟能詳。小時候父親教我們唱:

「誰跟我玩兒,打火燫兒,火燫兒花,賣香瓜,香瓜苦,賣豆腐,豆腐爛,攤雞蛋,雞蛋雞蛋殼殼,裡面坐著個哥哥,哥哥出來買菜,裡面坐著個奶奶,奶奶出來燒香,裡頭坐著個姑娘,姑娘出來點燈,燒了鼻子眼睛。」

母親說,我小時候唱完這一段,兩隻手就在鼻子眼睛上亂摸一陣。

(火燫兒;中國北方農村以鐵片打擊火石,敲出火花點燃紙捻子,謂之打火燫兒。)

父親又說:「〈柳樹那柳〉是我們老家那一帶的兒歌,就這麼唱:

柳樹那柳呀!槐樹那槐呀!槐樹底下搭戲台呀!人家的姑娘都來到,咱們的姑娘還毋來,說著說著來了!騎著匹驢,打著把傘,光著個腚(屁股),挽著個拶(音〈鑽〉,髻也),穿著雙套鞋,露著個腳尖,胳肢窩(腋下)裡夾著一隻大蒜碗。」

著實調侃起當地的姑娘來,有「大男人主義沙文豬」的意味。

皆因為父親小時候笨手笨腳,幹莊稼活兒非常不行,父親的大伯,我的大爺爺,他是王家的大家長,認為這孩子應該去讀書。碰巧附近有位老秀才王仲行設館教學,大家長就破天荒的送他去讀書,成為王家的第一位讀書人。不料老秀才認為這個學生是他多年來遇到的奇才,記性好,理解力強,應當一路讀書下去。

念了兩年私塾縣城裡就辦開洋學堂了,父親在縣城小學就讀。他回憶兒時的事兒:主要還是學四書,也有數學課,民國初年的語文讀本開始介紹西方,譬如有一篇就講美國總統華盛頓砍櫻桃樹。先生要同學齊聲朗讀課文,但是附近的戲台正在大聲唱著河北梆子腔,大家朗讀的音調就跟著梆子腔走,父親說:「那齣戲唱的是〈王春娥在繡房,自思自嘆。〉我們就唱:華盛頓在後院,揮斧便砍,哪個呀乎呀乎嘿—!」

在小學的成績優異,這所小學因為這個學生獲得多次表揚和津貼,校方為了津貼竟然留下他不讓他畢業。後來父親憑著真工夫考上北京師範大學附屬中學,那是當年北平市的頂尖中學。

但是父親考大學的過程不順利,連考三次才考上北京師範大學國文系;他告訴我們都是被一張照片害的。民國初年拍照可是一件大事;為了投考北師大,慎重其事地穿上長袍馬褂,頭戴瓜皮帽,被安排四平八穩地坐在太師椅上,旁邊的佈景有高茶几,几上有插了花的花瓶、水煙袋、蓋碗茶等;那時父親又黑又瘦,照片中出現的那個人像是位中年爺們。他的考試成績雖然不錯,但是考試委員們認為此人太老了,不考慮錄取。隔一年再考還是用同樣的照片,結果不變。不放棄再去考了一次,終於被錄取了。事後他的教授夏宇眾老師告訴父親此事的原委;夏老師曾在考試委員會上說:

「這個學生三次投考,成績都十分優異,他那百折不撓的精神,就很可欽佩。雖然看來年齡比較大,但是毅力可嘉,功課紮實。師範大學的學生年齡不必限制的太緊,年齡大些也不妨,畢業後當老師嘛!」

民國初期的北平,學術風氣最是自由開放,當時認真用功的大學生,能學到不同宗派的真傳。教過父親的名師有黎錦熙、錢玄同、黃侃等,俱是國學大師、一方之巨擘。大學畢業後,正值國民革命軍北伐,止不住的熱血沸騰,他棄文從武,隻身到南方參加北伐軍,負責宣傳、士兵教育等工作。北伐結束,他回到北京隨黎錦熙老師編篡國語大辭典。不久又逢抗戰軍興,民族興亡在此一戰,遂再度投筆從戎,在東南第三戰區任上校教官,辦報紙、廣播抗日、辦士兵識字班、帶領話劇團四處奔走宣傳抗戰。精力充沛,有如三頭六臂一般,幹起活來從來不會累的。

經過兩度戰爭的洗禮,那時候還年輕的老爸,見到國家積弱、人民貧窮落後無知、面對殘暴的戰爭,有如待宰羔羊,每每為之痛心疾首。他認為富國強兵的先決條件;必須先要有具現代知識的國民。當時中國大陸的文盲佔人口比例百分之九十以上,推行識字教育掃除文盲是首要的大事。現代國家必須有統一的語言,方能有效的溝通,上下齊心的建國、抵抗外侮。以注音符號來輔導矯正發音,是語文教育的第一課,以推行國語為終生工作,他希望見到全國的「語同音」。

老爸的語音純正、鏗鏘有力,指點江山評論天下,敘述事來風趣傳神,日常生活的對話更是妙語如珠。老友趙樂德,是趙友培伯伯的女兒,回憶往事,她說:「當年我們家的兄弟姊妹都上師大附中、北一女等名牌中學,又臭又跩,父母的朋友來了基本上是假笑點頭,根本不甩。但是一聽見王伯伯來了,個個跑出來圍著聽他講話,其老少咸宜到這種程度。」

王伯伯談笑自若,幽默風趣,語言的藝術境界甚高。趙友培伯伯常常留父親在趙家便飯,說:

「也沒什麼特別的菜,就在舍下吃個小便飯吧!」

王伯伯糾正:「便飯二字切不可冠之以大小。」

趙伯母不斷夾菜勸食,王伯伯以手在脖子上比著說:

「夠了夠了,我已經吃成齊景公(齊頸)了。」

夏日炎炎,身軀富泰的王伯伯,隨身帶著條毛巾,頻頻擦拭,還是汗流滿面,有次他進得門來揮汗如雨,說:

「真乃古之翰林(汗淋)公也!」

趙家一家人晚間在院子裡乘涼,聽王伯伯論今談古,蚊蟲環繞,王伯伯受不了了,大呼:

「快進去吧!不然我們都成了魏文帝(餵蚊弟)了!」

父親在國語日報年輕編輯林良與鄭秀枝的婚禮上致詞:

「這二位的名字組成了〈秀林良枝〉四個字,他們今後不但和諧無間,而且子女也必定優秀,此乃天作之合。」

我們1948年來到台灣,老爸應台灣省教育廳的聘請任國語推行委員會委員,在台灣開辦國語日報。除了辦報紙他也經常上廣播電台教國語,同他一起廣播的是祖籍閩南的林良,林叔叔以台語作翻譯。台北市教育局請他辦小學教師國語學習班,為台灣製片廠矯正演員的舞台語發音,在省立師範大學創立國語專修科,再創辦國語中心,教外國學生學中文,每天忙得不可開交。

趙友培伯伯追記他老友的精彩演說:

「他一上講堂,大氣磅礡,淋漓盡致,欲罷不能,而又能深入淺出,妙語如珠,樂得聽眾們眉飛色舞,笑口常開掌聲四起。」

父親有關語文教育的演說,我聽的不多。只記得他有一次以〈花尾巴狗〉為題:〈花尾巴狗〉是狗、〈花狗尾巴〉是狗的一部分、〈狗尾巴花〉是花。他組成下面的句子:「花尾巴狗追著自己的花狗尾巴轉,一口咬下了一朵狗尾巴花。」

諸如此類的例子甚多,道盡中文之妙。

去台東演講,有人送給父親一隻烏木手杖,他非常喜歡,當晚摟著它睡。他高興的說:

「我以後用這根手杖,揍那些既不見仁又不見智的糊塗蛋。」

趙伯伯一直推崇父親是位肝膽照人鐵錚錚的漢子,開誠布公,公私分明,窮而硬、愈窮愈硬,性格陽剛,工作起來忘我的幹,憤世嫉俗。他意氣風發的時候,常做橫揮手杖或下砸的動作。

語文教育是他最堅強的信念。他有個學生想轉行,父親對他說:

「不如去市場賣青菜,什麼上市就賣什麼吧!」

那個學生一輩子謹守語文教育工作崗位。

另一位學生國音不及格,重修一次過關,他回憶:

「假如王老師當年送分數,今天我不會說這樣漂亮的國語。」

李子達(大導演李行)在師範大選父親的國音課,他自認國語已說的相當標準,要求不必來上課吧!學期終了父親給了他六十分;李導演一直不會注音符號。

現在有許多人被譽之為「名嘴、國嘴」,依我的淺見他們多數不夠格,天下名嘴我只見過一人;先父,人稱王伯伯的便是。名嘴的首要條件必須是某種語言得說的標準,不論講那種語言,一出聲就會走音變調的,聽者的理解度馬上打折扣,表情達意缺乏基本工夫,遑論其他?其次才能談到辭句的博雅、幽默、機智,知識豐富乃能旁徵博引、掌握好輕重緩急、脈絡邏輯、一語中的,聞者若醍醐灌頂。時下的所謂名嘴,實在不敢恭維,不可說,不可說!