哇哇哇三天,不行了 - 王寿康先生

作者:王正方

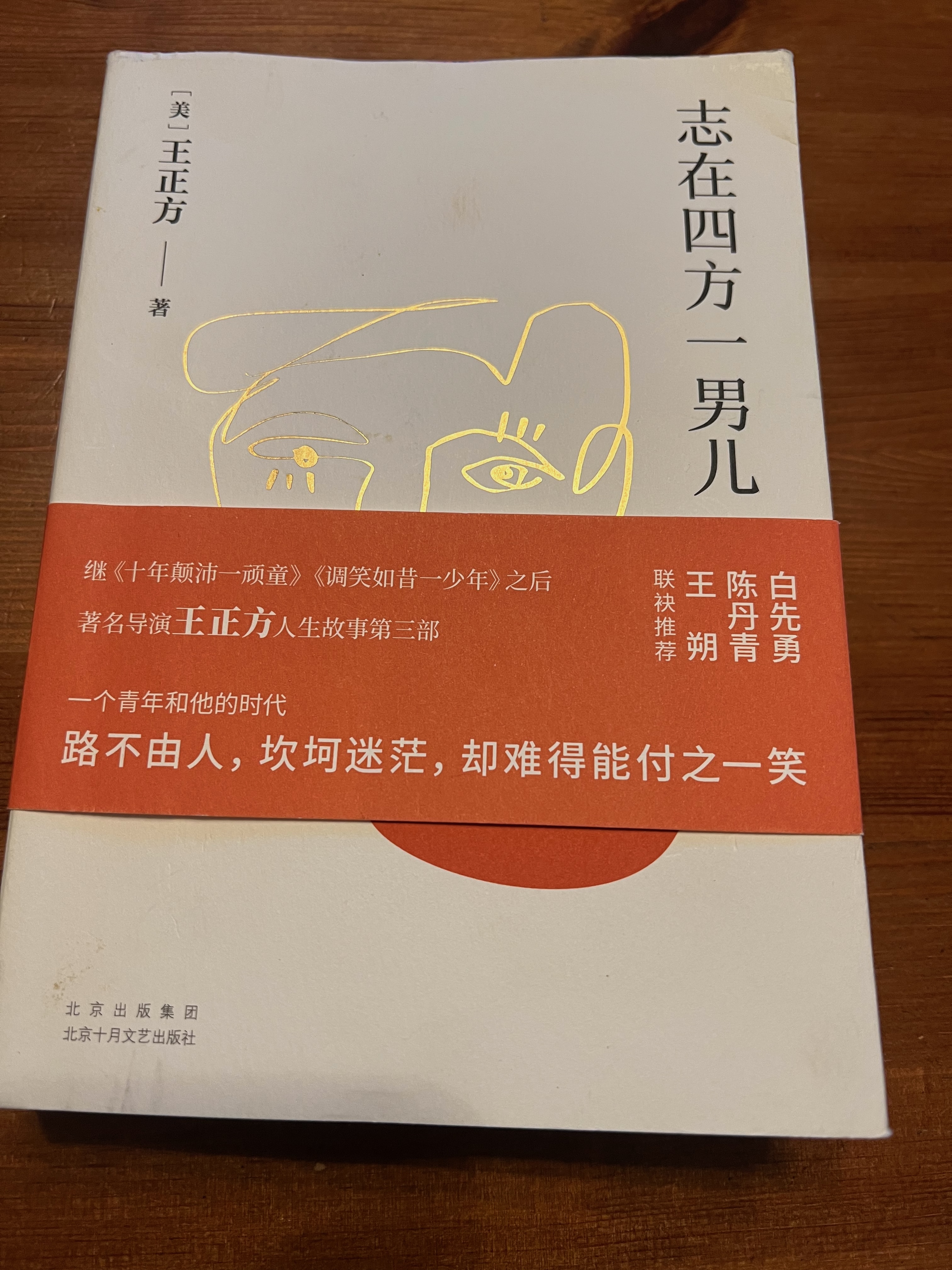

摘自《志在四方一男儿》

十,哇哇哇三天,不行了!

我在爸爸的病床旁边打地铺,整晚无法入睡。那间普通病房住了十六个病人,其中有位肝病患者,止痛药对他无效,痛起来扯直了喉咙嗷嗷的喊叫着。母亲多次要求转病房,院方回答:都住满了,再等等看。

这天早上谷正纲、张宝树来病房探望爸爸,他们频频问候。中风之后的父亲言语不便,却还是要抢着说话,他说:

「—我—哇哇哇三天,不行了—。」

意思是说他中风昏迷了三天,现在说话不行了。二位高官嘱咐要好好安养,然后行色匆匆的离去。张宝树是河北老乡,当时任中国国民党秘书长;早年父亲在北平中国国民党党部与谷正纲同事。老爸早就离开国民党了,他专心从事语文教育数十年。谷、张二老友探视爸爸的病之后,院方就将父亲转到一间双人病房去。

这是父亲的第二次严重中风。一年前他偕同赵友培教授,巡回全台湾辅导各中小学国语文教育。工作异常忙碌;参观授课、抽看学生作文、专题演讲、座谈会,每日的活动紧凑,又要抓时间赶火车,简直不得休息。那一天他一连做了两次演讲,再接着开座谈会,晚间有教师前来请教,深夜不得入寝,清晨就不能说话了。急诊医师急忙连打了两针,语言能力才渐渐恢复。

回台北休养了一段时期,父亲的语言能力恢复正常。精力充沛的他,生活中没有半点闲下来的时刻,积极参加北部国语文辅导工作。这一天上午,他在台北师范学校做了一场演讲,中午回家吃饭就有吞咽困难,口齿不清的现象,午睡后不见好转。傍晚请国语日报的特约家庭医师来看诊,大夫给父亲打了一针,说血压高,好好睡一觉再说。清晨醒来爸爸在床上,比手画脚,哇哇吼叫,左半身明显的使不出力来。 那时的台湾还没有119救护车,费尽周章才得以紧急送医。住院叁个星期,病况稳定回家休养,每日要坚持运动,假以时日或许能恢复到一定的健康状态。叁个月之后,父亲的起居坐卧基本上可以自理,但是他始终无法像过去那样的谈笑自若了。

母亲常常与我谈起父亲的往事,她感叹: 「都是演说惹的祸,你爸就喜欢演讲,在台上的那股子劲、那份兴奋、自在,台下听众的热情反应,真让他放不下;忘了时间,更顾不上自己的身体,谁也挡不住—。」

爸爸的演讲在当时确实名震一时,他在正式演说时,声音宏亮(那是没有扩音设备的时代),起落有致,语音标准,言谈诙谐,更能旁征博引,深入浅出,听众倾心静听,有时又被他逗得乐不可支,讲到激情昂扬之处,就随着他情绪高涨,全场时时掌声雷动;迷上王教授演说的人不少。父亲南下辅导语文教育,高雄海青中学的安校长,为了听王教授的演讲,每日跟着他们的行程跑遍高雄县市。

父亲的老友王玉川伯伯说过:「一件事要王茀青先生来说,就是说了十遍,人家也不会听厌的。」

梁容若教授,父亲北师大的同学,后来他们一同在台湾开创国语日报,梁伯伯在一篇文章中写道:

「寿康心广体胖,坦白真诚,喜欢帮助困难的朋友青年。他教过的学生很多,清早、中午、深夜、星期天,叁叁五五,随时可以访问他。谈学问、谈职业、谈家庭生活、谈恋爱问题,他没有不细心地听,郑重地回答。〈经师易得,人师难求〉,他是难得的人师。」

十几位北京师大国语专修科毕业的学生,随着王老师来台湾推行国语;父亲在台湾省立师范大学成立国语专修科,两届毕业生分发至各中学推动语文教育。父亲的学生方祖燊教授回忆:

「上王寿康先生的课给我印象最深的是他的讲演。先生站在台上,个子不高大,人很壮健,寛脸丰颐,头发微秃,两边却很浓密,鼻梁上架着一付红黑花边的圆形老式眼镜,从镜片后露出有力的眼神,坚毅中带有慈祥的意味,一手摆在背后的腰部,一手在前面作种种适当的手势,他说话有力,声音响亮。数百人的大场合,听他的长篇大论的演说,精辟的见解,机趣的妙喻,时时笑声四起,掌声轰动。我可以说,听了先生的演说之后,再没有听过比他老人家更杰出的演说了。—」

毕业自师范大学国语专修科的钟露升先生,写了一篇文章名〈浑身是劲儿:我对王茀青老师的印象〉: 「九年前王寿康老师给我们上第一节课,开宗明义将的是国语运动的两大目标:〈言文一致、国语统一〉。他追述过去国语运动的成功、失败,一会儿高兴得跳起来,一会儿垂头丧气,有时候咬牙切齿,有时候痛苦悲伤。只见他脑门儿闪烁着亮光,颤抖的手在空中飞舞,矮胖的身体一晃一晃的使劲摇摆,嘴里一直滔滔不绝。这时,一股热力充满了我心胸,我握住拳头,咬紧牙根,随着他的情绪而激荡。看看前后左右的同学,每一个都凝神倾听,慷慨激昂。我们深深的敬佩他从事语文教育的热情,和他杰出的演说天才!」

钟露升说:「每当我灰心丧志,就邀二叁同学找王老师给我们加油,一番训诫以后,果然精神百倍,失意全消!他每一条血管都充满着热,每一丝肌肉都蕴藏着力。—王老师病在床上,我去看他。我告诉他我们同学想成立一个推行国语的民间机构,他满口Yes,Yes!双手不停的比划,最后翘起大拇指勉强说了俩字:顶好!我笑着说:您很像美国学生说国语。」

回家休养叁个月后,医师认为父亲的病情稳定,至于日后他是否能恢复说话,谁也说不准,持续的训练吧!

我真的老了,不时想着许多年前的事:爸爸两次严重中风,头一次急救回来,一年多后再度发病,病情更加严重。早年的医疗设施医学知识均不足,错过了黄金救治时间。这位罕见的语言学者、当年台湾最有语言魅力、活力四射激情而生动的演说家,从此失去了他的语言能力。

努力从头学说话,可能是父亲一生中最痛苦的煎熬。我曾每天下午教他说话,像教幼儿一般一个字一个字的说,要求他跟着重复一遍。父亲的咬字和四声准确,轻声变调儿化韵都无懈可击,但是他记不住,昨天学的今天就忘光,进步缓慢而不显着。还能看报纸,大声的念出来,也是字字标准,但是不懂文中的意思。年轻的我缺乏耐性,两个月后这个教父亲说话的任务,便逐渐松懈下来。之后他仅仅能说简单的字来表达要求,多数时间就坐在藤椅上,望着院子里的花草,不发一语。

夏伯母(林海音)是我们家的紧邻,她曾经写过这么一段: 「茀青先生是因中风病倒,像一般的中风患者一样,肢体一边麻痺瘫痪,不能言语,这对于一位语文教授和演讲家的茀青先生,真是一件惨痛的事。他初住台大医院,返家后用心调养,每天下午由一男工陪他出来散步。那时,重庆南路叁段尚未改建马路,街面清净,往来车辆也不多,每天见他穿着长袍、歪着半个身子,一瘸一拐的,努力学习行走。 走到我家门口,如果看见大门口敞开,他必得弯进来看看孩子们,孩子们看见他,也都亲热地叫:「王伯伯!来坐」因为我家小女儿每天都和邻居女孩做老师教书的游戏呢!院子里一把椅子架着一个小黑板,下面坐着几个小女孩。小女儿阿葳做小老师:“三,ㄙㄢ三,一声三,九,ㄐ一ㄡ九,三声九……啊!王伯伯,来,念,九,ㄐ一ㄡ九,三声九!”茀青先生,嘴唇微动,努力地张开嘴巴,〈八!〉他是心里想着九,却发不出来,张开嘴巴就是〈八!〉 可怜的王伯伯,落得每天和小老师学说话。」

短期内,两年或三年,甚至于更久远,父亲不能够工作,可能再也无法在台上慷慨激昂谈笑自若的推动〈国语统一、言文一致〉大业了。

1959年的台湾没有任何退休制度,公教人员的薪资微薄,加上每个月的油米煤等配给品,堪堪维持温饱,家无隔宿之粮,几乎是个普遍现象。母亲身体不好,已经辞去教职好几年了,哥哥刚刚大学毕业,正在南部服兵役,我念大三,唯一能赚钱养家的老爸卧病在床,往后怎么办?

陪著爸爸在家中闲坐,教他说几句简单的日常用语;父亲跟著我一个字一个的学,发音很标准,但是学过了就忘记。有时候他望著院子的花草沉思,忽然大声对我说:

「喂喂,我们哪!—-饿死—。」然后他两手一摊。

「说什么呢?哪儿会有那种事,您的两个儿子都这么大了。」

儿子有什么用?半大小子,吃死老子。那个年月的台湾,任何科系的大学毕业生,工作机会近乎零。哥哥读台大化学系的成绩优异,得到美国加州大学柏克莱分校的全额奖学金,准备退役之后就去太平洋彼岸读博士学位。我身强体壮,反正念这个台大电机系也是乏善可陈,可以去干个能挣钱的活儿,体力活儿也行! 母亲很镇定,一再告诉我专心用功读书就好,其它的事别担心,由她来打理照料。我们兄弟俩,按部就班毕业、当兵、留学美国、先后获得学位、找到工作,按期汇钱给台湾的二老,保证他们的生活无虞。

但是我们在美国读书,还没有上班的那几年,母亲作了什么安排才度过难关的? 多年后父亲去世,她来美国小住,夜深人静老太太爱喝两杯她的特制老酒:人参与多种中药材泡在陈年高梁里,成了褐色的胶状物,挖出来些许来再对上纯高粱酒,均匀搅拌后味道浓烈,几口下肚,她老人家娓娓道来:

「当年你父亲特别照顾他的学生,记得吗?国语专修科的学生常常来家里谈话,一坐就是几个钟头。」

「怎么不记得,最记得方师兄失恋的事,大雨天跑到我们家来,浑身淋到湿透,气若游丝六神无主的向爸爸说:王老师,我刚才打了她!爸爸惊呼:怎么一回事?你不要打人哪!然后方师兄就在那儿详细说他的恋爱失败史,有好几个钟头吧! 」

「是啊!后来你方师兄有了合适的对象,成家立业,他现在是名牌教授啦!你爸爸重病之后,多亏了他的这几个好学生,唉!」

当时台湾师范大学没有因病退休的条例,国语日报已是民间财团法人机构,报社经营的艰苦,也是无能为力。父亲的学生:张孝裕,方祖燊、王天昌、黄增誉、钟露升几位,毕业了数年都有大学讲师资格。他们与师范大学取得协议:王教授在病中,需要休养一段时期,他在师大教的几堂基础语言课,就由我们几个讲师义务代课,王寿康先生仍保留师大的教授职位。我还记得当年张孝裕师兄,每个月定期来家里拜访老师、师母,恭恭敬敬的交给母亲一个信封。

「可是直到1964年,我才找到那份IBM的工作,开始往家里汇钱!」

「就是啊!」母亲说:「孝裕他们替你爸爸代课,前后有五年。」

后记:

1959年到1964年是我们家最艰苦的岁月,孝裕师兄默默安排诸师兄轮流在师范大学为父亲代课,维持住了我们全家的生计。母亲认为两个儿子太年轻,承受不了这么大的压力,瞒著不说,及早送出国,让我们心无挂虑的尽力闯出个名堂来。咱哥儿俩还算没有辜负他老人家的心愿,在太平洋彼岸站住了脚跟。

匆匆六十多年过去了,在台北的一个纪念会上遇见了张孝裕教授;张老先生年逾九十,耳目聪明思路清晰;见到我他说:

「你还有小时候的那个样子。」

我郑重地向他致谢:若不是几位师兄义务为父亲代课五年,我们一家真的不知道会怎么样了呢!孝裕师兄仰首而笑,他说:

「那是应当的嘛!令尊是我们的恩师,当年他是那么样的照顾大家。告诉你一件事:王老师安排我去高雄市教育局负责推行语文教育,那位市长并不重视语文教育,把我派到一间小学去教书,王老师知道了,几天之内就调我回台北。他说台湾的语文教育刻不容缓,这边有好多工作等著你—-。」

孝裕师兄兴致很高,滔滔的说著往事,我默坐一旁倾听。

真的是老了,我想起那个冬天的下午:爸妈坐在廊子上晒太阳,阳光照著母亲的灰白头发,头顶上略见稀疏。父亲望著他的老伴良久,作手势要我附耳下来,我低下头去,他的耳朵背,说话声音很大,他说:

「你妈呀!她秃了。」

每个字的发音标准,铿锵有力,不像有语言障碍的人。老太太听见之后十分不高兴,回敬一句曰:

「你才是个秃子呢!」

父亲的每件事,总在我的脑海中来来去去的萦绕著,老是要写点他的什么,过于著力反而屡屡不能成篇。他教我们的那首儿歌是这么唱的:

「谁跟我玩儿,打火燫儿,火燫儿花卖香瓜,香瓜苦,卖豆腐,豆腐烂,摊鸡蛋,鸡蛋鸡蛋壳壳,里面坐著个哥哥,哥哥出来买菜,里面坐著个奶奶,奶奶出来烧香,里头坐著个姑娘,姑娘出来点灯,烧了鼻子眼睛。」

唱完了不自觉地两手在鼻子眼睛上乱抹起来。