哇哇哇三天,不行了 - 王壽康先生

作者:王正方

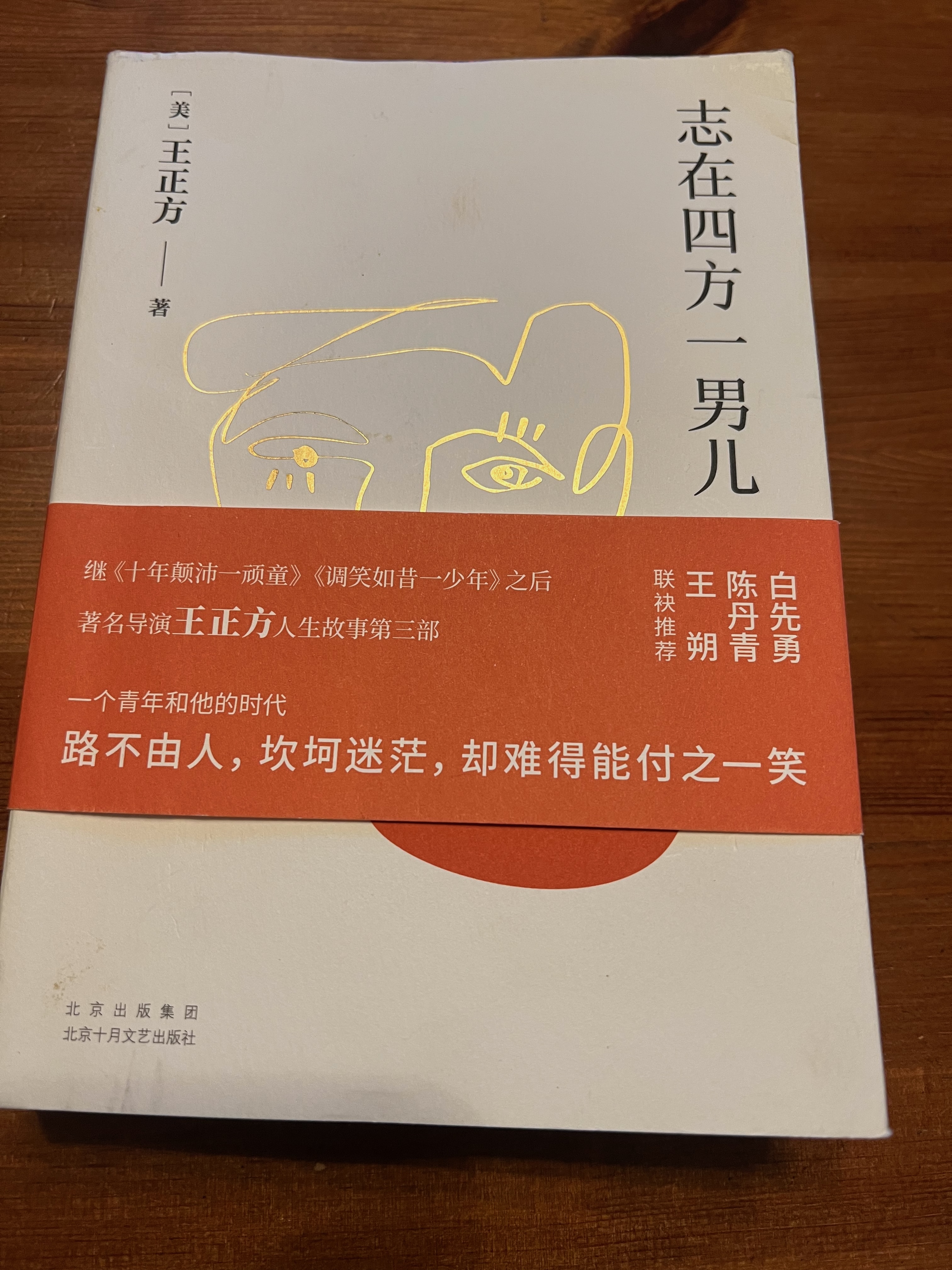

摘自《志在四方一男兒》

十,哇哇哇三天,不行了!

我在爸爸的病床旁邊打地鋪,整晚無法入睡。那間普通病房住了十六個病人,其中有位肝病患者,止痛藥對他無效,痛起來扯直了喉嚨嗷嗷的喊叫著。母親多次要求轉病房,院方回答:都住滿了,再等等看。

這天早上谷正綱、張寶樹來病房探望爸爸,他們頻頻問候。中風之後的父親言語不便,卻還是要搶著說話,他說:

「—我—哇哇哇三天,不行了—。」

意思是說他中風昏迷了三天,現在說話不行了。二位高官囑咐要好好安養,然後行色匆匆的離去。張寶樹是河北老鄉,當時任中國國民黨秘書長;早年父親在北平中國國民黨黨部與谷正綱同事。老爸早就離開國民黨了,他專心從事語文教育數十年。谷、張二老友探視爸爸的病之後,院方就將父親轉到一間雙人病房去。

這是父親的第二次嚴重中風。一年前他偕同趙友培教授,巡迴全台灣輔導各中小學國語文教育。工作異常忙碌;參觀授課、抽看學生作文、專題演講、座談會,每日的活動緊湊,又要抓時間趕火車,簡直不得休息。那一天他一連做了兩次演講,再接著開座談會,晚間有教師前來請教,深夜不得入寢,清晨就不能說話了。急診醫師急忙連打了兩針,語言能力才漸漸恢復。

回台北休養了一段時期,父親的語言能力恢復正常。精力充沛的他,生活中沒有半點閒下來的時刻,積極參加北部國語文輔導工作。這一天上午,他在台北師範學校做了一場演講,中午回家吃飯就有吞嚥困難,口齒不清的現象,午睡後不見好轉。傍晚請國語日報的特約家庭醫師來看診,大夫給父親打了一針,說血壓高,好好睡一覺再說。清晨醒來爸爸在床上,比手畫腳,哇哇吼叫,左半身明顯的使不出力來。 那時的台灣還沒有119救護車,費盡周章才得以緊急送醫。住院三個星期,病況穩定回家休養,每日要堅持運動,假以時日或許能恢復到一定的健康狀態。三個月之後,父親的起居坐臥基本上可以自理,但是他始終無法像過去那樣的談笑自若了。

母親常常與我談起父親的往事,她感嘆: 「都是演說惹的禍,你爸就喜歡演講,在台上的那股子勁、那份興奮、自在,台下聽眾的熱情反應,真讓他放不下;忘了時間,更顧不上自己的身體,誰也擋不住—。」

爸爸的演講在當時確實名震一時,他在正式演說時,聲音宏亮(那是沒有擴音設備的時代),起落有致,語音標準,言談詼諧,更能旁徵博引,深入淺出,聽眾傾心靜聽,有時又被他逗得樂不可支,講到激情昂揚之處,就隨著他情緒高漲,全場時時掌聲雷動;迷上王教授演說的人不少。父親南下輔導語文教育,高雄海青中學的安校長,為了聽王教授的演講,每日跟著他們的行程跑遍高雄縣市。

父親的老友王玉川伯伯說過:「一件事要王茀青先生來說,就是說了十遍,人家也不會聽厭的。」

梁容若教授,父親北師大的同學,後來他們一同在台灣開創國語日報,梁伯伯在一篇文章中寫道:

「壽康心廣體胖,坦白真誠,喜歡幫助困難的朋友青年。他教過的學生很多,清早、中午、深夜、星期天,三三五五,隨時可以訪問他。談學問、談職業、談家庭生活、談戀愛問題,他沒有不細心地聽,鄭重地回答。〈經師易得,人師難求〉,他是難得的人師。」

十幾位北京師大國語專修科畢業的學生,隨著王老師來台灣推行國語;父親在台灣省立師範大學成立國語專修科,兩屆畢業生分發至各中學推動語文教育。父親的學生方祖燊教授回憶:

「上王壽康先生的課給我印象最深的是他的講演。先生站在台上,個子不高大,人很壯健,寛臉豐颐,頭髮微禿,兩邊卻很濃密,鼻樑上架著一付紅黑花邊的圓形老式眼鏡,從鏡片後露出有力的眼神,堅毅中帶有慈祥的意味,一手擺在背後的腰部,一手在前面作種種適當的手勢,他說話有力,聲音響亮。數百人的大場合,聽他的長篇大論的演說,精闢的見解,機趣的妙喻,時時笑聲四起,掌聲轟動。我可以說,聽了先生的演說之後,再沒有聽過比他老人家更傑出的演說了。—」

畢業自師範大學國語專修科的鍾露昇先生,寫了一篇文章名〈渾身是勁兒:我對王茀青老師的印象〉: 「九年前王壽康老師給我們上第一節課,開宗明義將的是國語運動的兩大目標:〈言文一致、國語統一〉。他追述過去國語運動的成功、失敗,一會兒高興得跳起來,一會兒垂頭喪氣,有時候咬牙切齒,有時候痛苦悲傷。只見他腦門兒閃爍著亮光,顫抖的手在空中飛舞,矮胖的身體一晃一晃的使勁搖擺,嘴裡一直滔滔不絕。這時,一股熱力充滿了我心胸,我握住拳頭,咬緊牙根,隨著他的情緒而激盪。看看前後左右的同學,每一個都凝神傾聽,慷慨激昂。我們深深的敬佩他從事語文教育的熱情,和他傑出的演說天才!」

鍾露昇說:「每當我灰心喪志,就邀二三同學找王老師給我們加油,一番訓誡以後,果然精神百倍,失意全消!他每一條血管都充滿著熱,每一絲肌肉都蘊藏著力。—王老師病在床上,我去看他。我告訴他我們同學想成立一個推行國語的民間機構,他滿口Yes,Yes!雙手不停的比劃,最後翹起大拇指勉強說了倆字:頂好!我笑著說:您很像美國學生說國語。」

回家休養三個月後,醫師認為父親的病情穩定,至於日後他是否能恢復說話,誰也說不準,持續的訓練吧!

我真的老了,不時想著許多年前的事:爸爸兩次嚴重中風,頭一次急救回來,一年多後再度發病,病情更加嚴重。早年的醫療設施醫學知識均不足,錯過了黃金救治時間。這位罕見的語言學者、當年台灣最有語言魅力、活力四射激情而生動的演說家,從此失去了他的語言能力。

努力從頭學說話,可能是父親一生中最痛苦的煎熬。我曾每天下午教他說話,像教幼兒一般一個字一個字的說,要求他跟著重複一遍。父親的咬字和四聲準確,輕聲變調兒化韻都無懈可擊,但是他記不住,昨天學的今天就忘光,進步緩慢而不顯著。還能看報紙,大聲的念出來,也是字字標準,但是不懂文中的意思。年輕的我缺乏耐性,兩個月後這個教父親說話的任務,便逐漸鬆懈下來。之後他僅僅能說簡單的字來表達要求,多數時間就坐在藤椅上,望著院子裡的花草,不發一語。

夏伯母(林海音)是我們家的緊鄰,她曾經寫過這麼一段: 「茀青先生是因中風病倒,像一般的中風患者一樣,肢體一邊麻痺癱瘓,不能言语,這對於一位語文教授和演講家的茀青先生,真是一件慘痛的事。他初住台大醫院,返家後用心調養,每天下午由一男工陪他出来散步。那時,重慶南路三段尚未改建馬路,街面清淨,往来車輛也不多,每天見他穿着長袍、歪着半个身子,一瘸一拐的,努力學習行走。 走到我家门口,如果看見大門口敞開,他必得彎進来看看孩子們,孩子們看见他,也都親熱地叫:「王伯伯!来坐」因為我家小女兒每天都和鄰居女孩做老師教書的遊戲呢!院子里一把椅子架着一个小黑板,下面坐着幾个小女孩。小女兒阿葳做小老師:“三,ㄙㄢ三,一聲三,九,ㄐ一ㄡ九,三聲九……啊!王伯伯,来,念,九,ㄐ一ㄡ九,三聲九!”茀青先生,嘴唇微動,努力地张開嘴巴,〈八!〉他是心裡想着九,却發不出来,張開嘴巴就是〈八!〉 可憐的王伯伯,落得每天和小老師學說話。」

短期內,兩年或三年,甚至於更久遠,父親不能夠工作,可能再也無法在台上慷慨激昂談笑自若的推動〈國語統一、言文一致〉大業了。

1959年的台灣沒有任何退休制度,公教人員的薪資微薄,加上每個月的油米煤等配給品,堪堪維持溫飽,家無隔宿之糧,幾乎是個普遍現象。母親身體不好,已經辭去教職好幾年了,哥哥剛剛大學畢業,正在南部服兵役,我念大三,唯一能賺錢養家的老爸臥病在床,往後怎麼辦?

陪著爸爸在家中閒坐,教他說幾句簡單的日常用語;父親跟著我一個字一個的學,發音很標準,但是學過了就忘記。有時候他望著院子的花草沉思,忽然大聲對我說:

「喂喂,我們哪!—-餓死—。」然後他兩手一攤。

「說什麼呢?哪兒會有那種事,您的兩個兒子都這麼大了。」

兒子有什麼用?半大小子,吃死老子。那個年月的台灣,任何科系的大學畢業生,工作機會近乎零。哥哥讀台大化學系的成績優異,得到美國加州大學柏克萊分校的全額獎學金,準備退役之後就去太平洋彼岸讀博士學位。我身強體壯,反正念這個台大電機系也是乏善可陳,可以去幹個能掙錢的活兒,體力活兒也行! 母親很鎮定,一再告訴我專心用功讀書就好,其它的事別擔心,由她來打理照料。我們兄弟倆,按部就班畢業、當兵、留學美國、先後獲得學位、找到工作,按期匯錢給台灣的二老,保證他們的生活無虞。

但是我們在美國讀書,還沒有上班的那幾年,母親作了什麼安排才度過難關的? 多年後父親去世,她來美國小住,夜深人靜老太太愛喝兩杯她的特製老酒:人參與多種中藥材泡在陳年高梁裡,成了褐色的膠狀物,挖出來些許來再對上純高粱酒,均勻攪拌後味道濃烈,幾口下肚,她老人家娓娓道來:

「當年你父親特別照顧他的學生,記得嗎?國語專修科的學生常常來家裡談話,一坐就是幾個鐘頭。」

「怎麼不記得,最記得方師兄失戀的事,大雨天跑到我們家來,渾身淋到溼透,氣若游絲六神無主的向爸爸說:王老師,我剛才打了她!爸爸驚呼:怎麼一回事?你不要打人哪!然後方師兄就在那兒詳細說他的戀愛失敗史,有好幾個鐘頭吧! 」

「是啊!後來你方師兄有了合適的對象,成家立業,他現在是名牌教授啦!你爸爸重病之後,多虧了他的這幾個好學生,唉!」

當時臺灣師範大學沒有因病退休的條例,國語日報已是民間財團法人機構,報社經營的艱苦,也是無能為力。父親的學生:張孝裕,方祖燊、王天昌、黃增譽、鍾露昇幾位,畢業了數年都有大學講師資格。他們與師範大學取得協議:王教授在病中,需要休養一段時期,他在師大教的幾堂基礎語言課,就由我們幾個講師義務代課,王壽康先生仍保留師大的教授職位。我還記得當年張孝裕師兄,每個月定期來家裡拜訪老師、師母,恭恭敬敬的交給母親一個信封。

「可是直到1964年,我才找到那份IBM的工作,開始往家裡匯錢!」

「就是啊!」母親說:「孝裕他們替你爸爸代課,前後有五年。」

後記:

1959年到1964年是我們家最艱苦的歲月,孝裕師兄默默安排諸師兄輪流在師範大學為父親代課,維持住了我們全家的生計。母親認為兩個兒子太年輕,承受不了這麼大的壓力,瞞著不說,及早送出國,讓我們心無掛慮的盡力闖出個名堂來。咱哥兒倆還算沒有辜負他老人家的心願,在太平洋彼岸站住了腳跟。

匆匆六十多年過去了,在台北的一個紀念會上遇見了張孝裕教授;張老先生年逾九十,耳目聰明思路清晰;見到我他說:

「你還有小時候的那個樣子。」

我鄭重地向他致謝:若不是幾位師兄義務為父親代課五年,我們一家真的不知道會怎麼樣了呢!孝裕師兄仰首而笑,他說:

「那是應當的嘛!令尊是我們的恩師,當年他是那麼樣的照顧大家。告訴你一件事:王老師安排我去高雄市教育局負責推行語文教育,那位市長並不重視語文教育,把我派到一間小學去教書,王老師知道了,幾天之內就調我回台北。他說台灣的語文教育刻不容緩,這邊有好多工作等著你—-。」

孝裕師兄興緻很高,滔滔的說著往事,我默坐一旁傾聽。

真的是老了,我想起那個冬天的下午:爸媽坐在廊子上曬太陽,陽光照著母親的灰白頭髮,頭頂上略見稀疏。父親望著他的老伴良久,作手勢要我附耳下來,我低下頭去,他的耳朵背,說話聲音很大,他說:

「你媽呀!她禿了。」

每個字的發音標準,鏗鏘有力,不像有語言障礙的人。老太太聽見之後十分不高興,回敬一句曰:

「你才是個禿子呢!」

父親的每件事,總在我的腦海中來來去去的縈繞著,老是要寫點他的什麼,過於著力反而屢屢不能成篇。他教我們的那首兒歌是這麼唱的:

「誰跟我玩兒,打火燫兒,火燫兒花賣香瓜,香瓜苦,賣豆腐,豆腐爛,攤雞蛋,雞蛋雞蛋殼殼,裡面坐著個哥哥,哥哥出來買菜,裡面坐著個奶奶,奶奶出來燒香,裡頭坐著個姑娘,姑娘出來點燈,燒了鼻子眼睛。」

唱完了不自覺地兩手在鼻子眼睛上亂抹起來。