中国拼音小历史

作者:王昀

汉字多为象形字,所以学习汉字最大的难点就是字的写法与读音无关。中国古时认字全靠读万卷书,现在有汉语拼音就方便多了,只要掌握拼音,就可以凭借一本字典读书识字。

反切(qiè)

中国古代的字书也是有注音的。那时的注音使用的是反切法,它是用两个字来注另一个字的音。例如许慎的《说文解字》中对“帝”的切音为”都计切“(或:都计反)。被切字的声母跟反切上字相同(“帝”字声母跟“都”字声母相同,都是d),被切字的韵母和字调跟反切下字相同(“帝”字的韵母和字调跟“计”相同,都是i,都是去声)。这种方法其实只是一种注释的方式,根本不可能成为识字的工具。因为你必须先要掌握相当数量字的正确读音才能去读别的字,况且很多字是多音的,有些字在不同地区读音不尽相同。

传教士率先发明汉语拼音

如果说有意识地使用字母为汉字拼音,这个还真是洋人开了先河。他们几乎无一例外的都是传教士,而他们发明拼音的初衷只是传教。

利马窦(意大利传教士,Matteo Ricci,1552-1610,号“西泰”、“清泰”、“西江”)

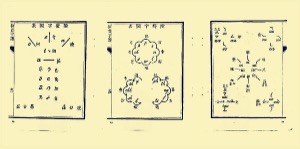

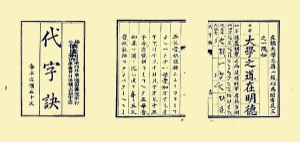

《西字奇迹》:拉丁字母

1605年,意大利传教士利玛窦与郭居静神父以拉丁字母与汉字读音对照方式,合编了《西字奇迹》(又名《大西字母》、《西文拼音华语字典》、《明末罗马字注音文章》)。这个方案共有二十六个字母、四十四个韵母,以及阴平、阳平、上、去、入五个声调。这是中国首个以拉丁字母为汉语拼音的方案。利马窦手迹在1927年由北平辅仁大学用通县王氏鸣晦庐藏本影印后,定名《明季之欧化美术及罗马字注音》。

明季之欧化美术及罗马字注音

金尼阁(法国传教士,Nicolas Trigault,1577-1628,字“四表”)

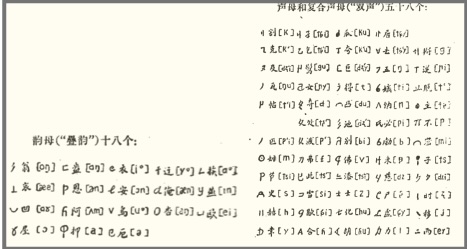

《西儒耳目资》:拉丁字母

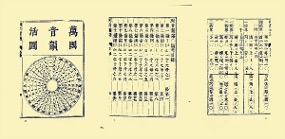

1626年,法国传教士金尼阁完成了《西儒耳目资》。此书分三编,第一编《译引首谱》是总论;第二编《列音韵谱》是从音查字;第三编《列边正谱》是从字查音。金氏有二十九个字母,五个“自鸣”为元音,二十个“同鸣”为辅音,另有四个“不鸣”,是“他国用,中华不用”的辅音,故实用者二十五个。这是第一部注音的部首字典,其声韵以明代南京话为基础。

西儒耳目资

干治士(荷兰传教士,Georgius Candidius, 1597-1647)

“红毛字”:拉丁字母,台湾新港语及其他土语

1629年,在台湾传教的荷兰牧师干治士在把教理问答编译成新港(当时赤崁族的一个小部落,后称为新市)文后,编译出新港语字汇,于是台语罗马字诞生了。这些罗马字不是新文字,而是汉字的罗马字注音符号。后来荷兰人在台湾创造了好几种方言符号,统称“新港文”或“红毛字”。

裨治文(美国传教士,Elijah Coleman Bridgman, 1801-1961)

《广东方言中文文选》:拉丁字母,粤语

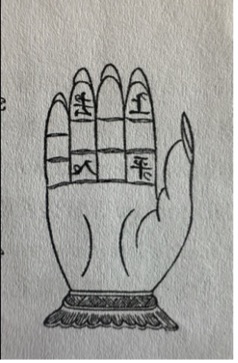

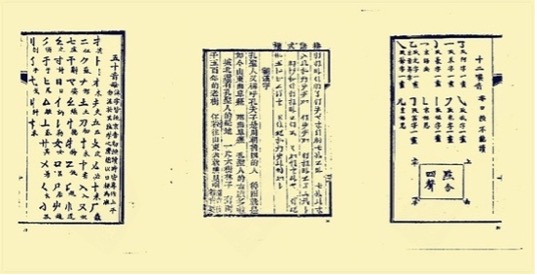

1841年,美国首位来华的传教士裨治文出版了《广东方言中文文选》。他编写这本书有3个目的:1、给外国人学广东话;2、给中国人学英文;3、让大家知道拼音可以用来拼读及拼写广东话。他解释广东话有15组单元音和复元音,18个辅音,有送气标记和8个声调,并把手掌四边的位置视为“平上入去”四个音调(见下图)。

广东方言中文文选

打马字(美国传教士,JohnVan Nest Talmage,1819–1892)

《唐话番字初学》:拉丁字母,闽南语

1852年,《唐话番字初学》出版。这是打马字等人编撰的一本白话字教科书,也是闽南语拉丁字母的正字法学习教材。来自美国的牧师打马字把一生最宝贵的42年献给了厦门。他找到闽南话的发音规律,尝试用拉丁字母联缀切音,由此创造出简单易学的闽南白话字并成书。此外,打马字还编纂了一部《厦门音字典》,并于1894年出版。闽南白话字为中国人的切音运动打下了基础。

中国南方地区引领的切音运动

传教士是中国拼音的创造者,而最早参与拼音实践的中国人和他们有着千丝万缕的关系,这一阶段被后人称为“切音运动时期”。

卢戆章(福建同安人,1854-1928,字雪樵)

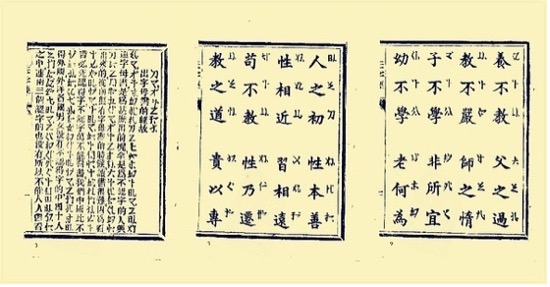

《一目了然初阶》:拉丁字母变体(有拉丁字母对照表);厦门音,漳州音,泉州音

| 卢戆章曾在新加坡留学学习英文。1892年,他利用传教士创行的汉字罗马字字母,历经十余年的研究,选定55个记号,制成一套罗马字式的字母,定名为“中国第一快切音新字”,在厦门出版了《一目了然初阶》。此书为中国人自制的第一种拼写汉语的切音字方案,标志着切音字运动的开端。此书的“切音新字”所采用的拉丁字母,有小写体15个:a、b、c、d、e、h、k、m、n、o、r、u、v、w、x,大写体3个:L、R、G,还有1个手写体的“S”,另有一个希腊字母θ,此外为自行设计的近拉丁字母的变体(大体由 | 、c、ɔ三画分别拼合而成)。该方案的拼音采用我国传统的声韵双拼制,其声韵体系由“十五音”(声母)、“字母”(非鼻音韵母)、“鼻音”(鼻音韵母)三部分组成,其所实用的字母为37个。其音系名为“厦腔”,实际上属厦门音系的声韵只有36个,另有表漳州音的2个,表泉州音的7个,其余则备用以拼写其他语音。 |

卢戆章之《一目了然初阶》

吴敬恒(江苏武进人,1865-1953,原名吴眺,吴稚晖)

“豆芽字母”(又称“等韵简码”):形似豆芽的简码;常州无锡音;双拼

豆芽字母是吴敬恒于1895年发明的,1897-98年间曾在无锡一带传习。此方案有韵母18个,称为“叠韵”,声母和复合字母58个,有复合声母,为双拼。该方案一称“十日通”,意为“有十日不能尽认者,天下无此愚人”;又称“千里教”,意为“读物传布,止可于千里之间,逾此必须修正”。方案创作者的初衷是以此注音识字。

吴敬恒之“豆芽字母”

蔡锡永(福建龙溪人,1847-1898,字毅若)

《传音快字》:速记符号,1905年增拉丁字母对音;官话音;双拼;有数字连书

蔡锡永幼入同文馆,后出使过美、日、秘三国。他驻华盛顿时,始知“彼邦记录议会辩论、法庭讼词,别有快字一种,行之已久。喜其简洁迅速,为用甚宏,且戚于中国文字繁难,文盲充斥,因本美人凌士礼(Lindsley)《速记术》而参以己意,合以官音,变通增减,以适于用,纂为《传音快字》一卷,1896年出版”。其法“以八方面弧及斜正轻重笔为二十四声,以小弧、小画、小点分为三十二韵,合声韵以切一音,即合两笔以成一字,变而通之,更有以一笔为一字者。” 若论中国速记术之渊源,必以蔡氏为开山者。

蔡锡永之《传音快字》

力捷三(清末福建永泰人)

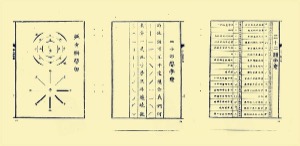

《闽腔快字》:速记符号;潮州音

力捷三于1896年出版一册《闽腔快字》,此书据福州旧传《戚林八音》之音素,采蔡锡勇《传音快字》之体制,“取八方弧矢之式,参以戚参军一十五字母为声,每声一笔,无可再简;又以绳、尺、圈、点、横、斜、曲、直为三十三韵,一声一韵,两笔相配,切成一音”。写法须用格眼纸分中、左、右、上、下凡六向,以十五声粗画为首笔,以三十三韵细画为从笔。认明首笔方位,如偏左而上者为上声,偏左而略下者上平声,正中而上者为上去声,正中略下者为上入声,偏右而上者为下去声,偏右略下者为下入声,除上声同音外,只余下平一声无位,仍照古法圈位加点辨音。

力捷三之《闽腔快字》

沈学(江苏吴县人,字菊庄)

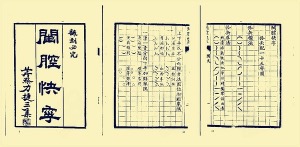

《盛世元音》:速记符号;吴音;双拼

沈学通英文,学医于上海梵王渡书院。1896年发表《盛世元音》七篇,“《体用》第一,讲音韵的来源;《字谱》第二,论古今字样;《性理》第三,辨文字义理;《文学》第四,别文法运用;《反切》第五,内附字母表及反切表;《书法》第六,附哑瞽写读法等;末片欲以文字为机心,可以格物,而稿未定”。原书为英文,名 Universal System,节译成汉文,曾登光绪二十二年八月《申报》、《时务报》。这个方案也是采用速记符号作为拼音字母的,理论和写法方面有一定的创造性,它最早进行了词的分类和词类连书等。作者开始写本书的时候只有十九岁,五年书成,曾经亲自到茶楼去教群众,后来穷饿而死。

沈学之《盛世元音》

王炳耀(广东东莞人,字煜初)

《拼音字谱》:速度符号(拼字母对音);粤语为主,兼拼其他省语音;双拼

王炳耀1897年编写了《拼音字谱》一书,自谓“此拼音新字本人天然内有之声与音,切合成字,以一画开天为音母,或竖之、横之、斜之、折之,或拼合变化之,成韵母字;运一成象而为太极,或直判、横判、十字判,因体变化之,为快笔声母字。合声母韵母作体成字,且以声韵统十八省之言语,字画简,言语赅,便如何耶?粤东音韵母字五十四,他省加减之,减外而加者,北音二十字,福潮与客音各十字,十八省言语约之九十四韵母字,三十声母字,共一百二十四字,中国土音可拼尽矣“。这个方案的创造性在于其最早制定改革汉字四码电报的拼音电码以及拼音的旗语、灯号方案等

王炳耀之《拼音字谱》

中国北方地区兴起的简字运动

切音运动以拉丁字拼音和速写符号为主,主要集中于闽粤和南方传教士活跃的地区,未能形成主流。而二十世纪初在北方兴起的“简字运动”相对具有更广泛的影响。

王照(直隶宁河县、今天津市宁河区人,1859-1933,字小航,号芦中穷士,又号水东)

《官话合声字母》:汉字笔画(偏旁);官话音;双拼;后期以符号表示连写

王照曾在清政府任职,因参加戊戌变法而逃往日本。在日本期间,他仿日文假名,采取汉字偏旁或字体的一部分,制订了一种汉字拼音方案,1900年在天津出版《官话合声字母》一书,并由其门人王璞等在京开办讲习所传播。王照一直致力于官方对他这一发明的认可,但时局变幻,他始终没能得到他要的结果,但他却以自己的影响力通过讲习所和办报等方式,将“官话全场字母“在北方地区广泛传播。

《官话合声字母》及其读物

劳乃宣(浙江省嘉兴府桐乡人,1843—1921年,字季瑄,号玉初、韧叟)

《简字谱录》:汉字笔画;南京音;双拼;后期以符号表示连写

因王照之《官话字母》专以京音为限,故虽风行于北方,犹未能推广于南省,劳氏乃于1905年以《官话字母》原谱为本,增益六母三韵及一入声符号,成《增订合声简字谱》一卷(即《宁音谱》),以赅括宁属府州县及安徽一部分之语音。时两江总督周馥所设之简字学堂即以《宁音谱》为课本,两年之间毕业数百人,其聪颖者,口操京音与北京人无异。及端方继任两江总督,复令江宁四十所初等学堂皆附设简字一科,于是素不识字之妇女村氓,居然一旦能看报写信,如盲瞽忽见青天,其成效之大,可以想见。

劳乃宣之《简字谱录》

刘世恩

《音韵记号》:自造符号;官话音;双拼式的三拼制;加符号表示连写

该书写于1909年,凡有“父音”二十五,“母韵”二十一,“拼媒”三,除“丝”、“时”、“辞”、“齿”外,父音母韵,记号并同。惟标调之法,与各家特异。刘氏自谓:”父音在内、母韵在外构形者,为平声;父音在上、母韵在下构形者,为上声;父音在左、母韵在右构形者,为去声;其上下配合,而拼媒附于母韵者,为下平声;其左右配合,而拼媒附于母韵者,为入声。故虽父音母韵为同一记号,平上去入不加点画,自能判别明晰,无混目之弊:殆皆适合吾国音韵之记号也”。

刘世恩之《音韵记号》

江亢虎(江西弋阳人,1883-1954,原名江绍铨)

“通字”:英文字母;京音,但可以拼各省土音;

通字是清末切音字中一份失传已久的方案,江亢虎认为官话字母没有入声字、南音和各省土音,字音不全。他的通字分别父音、母音、复母音,以英文26个字母译成,另有韵符(即调号)。江氏认为他的通字比劳乃宣的“合声简字”及王照的“官话字母”更容易便利。

江亢虎的“通字“

这一阶段,拼音方案如雨后春笋,层出不穷,形式也丰富多彩。除上述方案外,另有以下几类:

一、笔画类

田廷俊

《拼音代字诀》:汉字笔画(有拉丁字母对音);湖北音;不完备的三拼制,部分双拼

1906出版的《拼音代字诀》,其方案一共有十九个“父音”(声母),三十二个“母音”(韵母);三十二个“母音”中,一半是“独母音”(用单字母代表的母音),一半是“迭母音”(用双字母代表的母音),所以实际用的字母只有三十五个。这三十五个字母都是从汉字减省笔画来的。这个方案从双拼制前进了半步,已经部分进入了三拼制;与注音字母不同的地方,是比三拼制还差半步,部分的韵母还保留着双拼制的残余。

田廷俊《拼音代字诀》

章炳麟(浙江余杭人,1869-1936,原名学乘,太炎,字枚叔)

《驳中国用万国新语说》:笔画(独体古字);双拼

1908到1910年间,巴黎中国留法学生主办的刊物《新世纪》中,几个无政府主义者提出中国应该废除汉文汉语,改用“万国新语”(Esperanto世界语)。章太炎不同意这种幼稚而走极端的主张,同时又对当时的切音字有不同的意见,所以写了这篇文章,一面驳斥无政府主义者的谬论,一面提出他对切音字的看法,并在文章里发表了他“取古文篆籀迳省之形”拟成的切音字方案——“纽文”“韵文”,他的这套方案,就是后来“注音字母”方案的前身。

章太炎的《驳中国用万国新语说》

郑东湖

《切音字说明书》(见下图):汉字笔画;双拼

这是1910年郑东湖发表的汉字笔画式切音字方案,也是清末切音字方案的最末的一种。

郑东湖之《切音字说明书》

笔画类的方案还有河南李元勋(字午樵)著《代声术》和黄虚白(字止祥)著《汉文音和简易识字法》。

二、数码类

杨琼(云南大理人,字䌹楼)、李文治(云南大理人,字南彬)

《形声通》:类似数码的汉字笔画

杨琼、李文治1906年合著的《形声通》,其拼音记号采用汉字笔画,外表有些像数码;自谓“此书以二十四字为音父,以二十字为音母,以开齐合撮为四矩,以长短舒促为四绳,以宫商角徵羽为五规,以升沉上去为四准”。至于“文之为形,不外乎阴阳:一生二,而阴阳具;二生四,而万物举。一者何?于文为•,由•衡引之为一,由•从引之为〡,由•右引之为丿,所谓生二也。合•一〡丿则为四物,从衡以闻之,象数以纪之,凡得阳形二十有四、阴形二十,于是阳以经之,阴以纬之,得四百八十,乘之以四物,得一千九百二十,再四乘之,共得七千六百八十而形具矣”。

杨琼、李文治之《形声通》

三、拉丁字母类

朱文熊(苏州昆山人,1883-1961)

《江苏新字母》:拉丁字母(补充5个倒字,1个横字);吴音;音素制

1906年朱文熊出版的《江苏新字母》原书自序云:“余以为与其造世界未有之新字,不如采用世界所通行之字母。用是采取欧文,或仍其旧音,或变其读法,又添造六字以补其不足。凡字母三十二字,变音二字,双声十一字,熟音九字。变音以点为符,双声合两元音而成一音,熟音合两仆音而成一音。上考等韵,下据反切,旁用罗马及英文之拼法,以成一种新文字。”朱氏添造之六字,为倒e、倒r、倒t、倒f、倒l、横c,其所为双声则指复韵(diphthong),所谓熟音则指用双辅音所标之各声。至于标调方法,朱氏已知利用字母而避免附加符号。

朱文熊之《江苏新字母》

刘孟扬(天津人,1877-1943,字伯年)

《中国音标字书》:拉丁字;官话音;音素制;复音词部分短横线连写

1908年出版的《中国音标字书》原书《凡例》二云:“此音标字母二十六,从中化生主音十,仆音二十一,复主音七,副仆音二十九,半主半仆音五,无论汉语洋语,汉字音洋字音,如法求之,皆不出乎其中。”又《凡例》八云:“字母中之主音皆读作阴平声,凡阴平声之字毋庸加韵符,其阳平声及上、去、入声各字,则各加韵符与字尾主音上。”其所谓韵符,则阳平´,上声¯,去声ˋ,入声ˆ,是也。

刘孟扬之《中国音标书》

四、其他形式中,有形似满文的,如河北临泃(三河)马体乾著《串音字标》、《最新乐府字标》;形似乐谱音符的,如广东香山郑振灵之《简易新字》等。

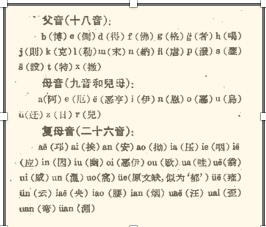

注音符号的推出

1913年中华民国读音统一会开会,在使用何种拼音上争论不休。当时主要分三派:以王照等人为代表的“偏旁派”;以马体乾等人为代表的“符号派”;以吴敬恒等人为代表的罗马字母派。结果浙江代表凭借人多,经马裕藻、朱希祖、许寿裳、钱稻孙、周树人等提议,通过了审定字音时暂用的“记音字母”,其创始人正是他们的老师章炳麟,这是他在《驳中国用万国新语说》中提出的方案。后经修订确定为39字,于1918年由教育部正式颁布。1920年,注音字母增至40个。1930年注音字母改称“注音符号”。目前注音符号在台湾仍在使用。

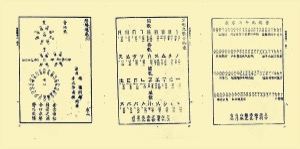

国语罗马字的推出

1923年中华民国国语统一筹备会第五次常会,议决组织“国语罗马字委员会”。委员会中的几个主要成员赵元任、刘半农、黎锦熙、钱玄同、林语堂、汪怡等组成“数人会“,他们自1925年9月起,用了整整一年的时间研究出国语罗马字,于1928年由中华民国大学院公布,定名为“国语罗马字拼音法式”,采用26个标准拉丁字母。这样,国音字母就有二式,一是注音符号,一是国语罗马字拼音法式,二者并行。1940年,教育部国语推行委员会决议,将“国语罗马字拼音法式”改称“译音符号”。注音符号来自汉字,对不识字的国人更容易接受,而国语罗马字在电报等领域的作用也同样是不可替代的。在此期间出版的各种字典均采用此二式注音法。

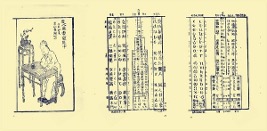

1928年大学院公布的《国音字母表》

现代汉语拼音最终成为中国大陆的汉字工具

1949年中华人民共和国建政后,马上着手研制拼音方案与废汉字改用拼音文字。民间团体“中国文字改革协会”设立“拼音方案研究委员会”,讨论拼音方案采用什么字母问题。1955年10月全国文字改革会议在北京举行,会议上印发给代表六种拼音方案,四种是汉字笔画式,一种是拉丁字母式,一种是斯拉夫字母式。最后毛泽东同意采用拉丁字母式并在中央会议上通过。在汉语拼音方案讨论的几年中,人们共设计了各种方案达3300多个,所以,这个方案被认为是集体智慧的成果。1956年2月,文字改革委员会发表《汉语拼音方案(草案)》,公开征求意见,这个草案有31个字母。1958年2月,第一届全国人大第五次会议正式通过了《汉语拼音方案》,使用了26个字母。这一方案通过后即废止了“注音符号“和”国语罗马字“,并且一直在中国大陆与普通话配合使用至今。

现代汉语拼音与注音符号对照表

从利玛窦发明第一个汉语注音方案至今已有500年了,中国的拼音兜兜转转,并没有显著的发展。除了扫除文盲,汉语拼音并没有完成声入心通的目标,更没有与世界接轨,让中文中缺乏的政治、法律、宗教、经济、科技词汇毫无障碍地溶入国语体系,这和中国几千年也走不出封建意识完全吻合。所有的变化要么掺杂个人喜好,要么则是统治者个人意志的体现。我们会发现,左派的拉丁语运动在1935年黎锦熙的《国语运动史纲》里只字未提,而1949年以后中国大陆相关书籍则几乎将右派领导的国语运动抹杀掉。这样的态度,对于语言文字一个学术问题而言,不能不说是一种悲哀。

参考文献:

《台湾地区国语运动史料》 张博宇编 台湾商务印书馆(1974年)

《声入心通》 王东杰著 北京师范大学出版集团(2019年)

《国语运动史纲》黎锦熙著 商务印书馆(2011年)

《汉语拼音方案草案讨论集》 文字改革出版社(1957年)

《韵学古籍述要》 李新魁

《中国现代语言计划和理论和实践》 高无知

《汉语拼音字母演进史》罗常培