中國拼音小曆史

作者:王昀

漢字多為象形字,所以學習漢字最大的難點就是字的寫法與讀音無關。中國古時認字全靠讀萬卷書,現在有漢語拼音就方便多了,只要掌握拼音,就可以憑借一本字典讀書識字。

反切(qiè)

中國古代的字書也是有注音的。那時的注音使用的是反切法,它是用兩個字來注另一個字的音。例如許慎的《說文解字》中對“帝”的切音為”都計切“(或:都計反)。被切字的聲母跟反切上字相同(“帝”字聲母跟“都”字聲母相同,都是d),被切字的韻母和字調跟反切下字相同(“帝”字的韻母和字調跟“計”相同,都是i,都是去聲)。這種方法其實只是一種注釋的方式,根本不可能成為識字的工具。因為你必須先要掌握相當數量字的正確讀音才能去讀別的字,況且很多字是多音的,有些字在不同地區讀音不盡相同。

傳教士率先發明漢語拼音

如果說有意識地使用字母為漢字拼音,這個還真是洋人開了先河。他們幾乎無一例外的都是傳教士,而他們發明拼音的初衷只是傳教。

利馬窦(意大利傳教士,Matteo Ricci,1552-1610,號“西泰”、“清泰”、“西江”)

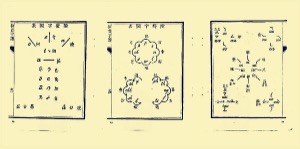

《西字奇迹》:拉丁字母

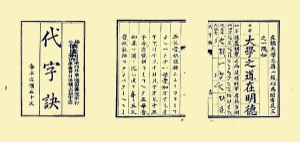

1605年,意大利傳教士利瑪窦與郭居靜神父以拉丁字母與漢字讀音對照方式,合編了《西字奇迹》(又名《大西字母》、《西文拼音華語字典》、《明末羅馬字注音文章》)。這個方案共有二十六個字母、四十四個韻母,以及陰平、陽平、上、去、入五個聲調。這是中國首個以拉丁字母為漢語拼音的方案。利馬窦手迹在1927年由北平輔仁大學用通縣王氏鳴晦廬藏本影印後,定名《明季之歐化美術及羅馬字注音》。

明季之歐化美術及羅馬字注音

金尼閣(法國傳教士,Nicolas Trigault,1577-1628,字“四表”)

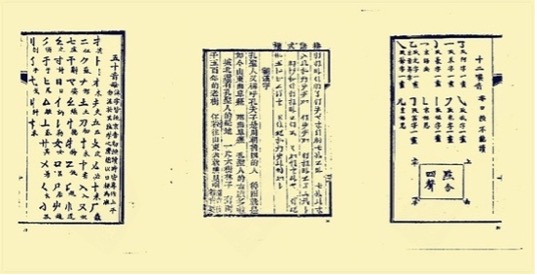

《西儒耳目資》:拉丁字母

1626年,法國傳教士金尼閣完成了《西儒耳目資》。此書分三編,第一編《譯引首譜》是總論;第二編《列音韻譜》是從音查字;第三編《列邊正譜》是從字查音。金氏有二十九個字母,五個“自鳴”為元音,二十個“同鳴”為輔音,另有四個“不鳴”,是“他國用,中華不用”的輔音,故實用者二十五個。這是第一部注音的部首字典,其聲韻以明代南京話為基礎。

西儒耳目資

幹治士(荷蘭傳教士,Georgius Candidius, 1597-1647)

“紅毛字”:拉丁字母,台灣新港語及其他土語

1629年,在台灣傳教的荷蘭牧師幹治士在把教理問答編譯成新港(當時赤崁族的一個小部落,後稱為新市)文後,編譯出新港語字彙,于是台語羅馬字誕生了。這些羅馬字不是新文字,而是漢字的羅馬字注音符號。後來荷蘭人在台灣創造了好幾種方言符號,統稱“新港文”或“紅毛字”。

裨治文(美國傳教士,Elijah Coleman Bridgman, 1801-1961)

《廣東方言中文文選》:拉丁字母,粵語

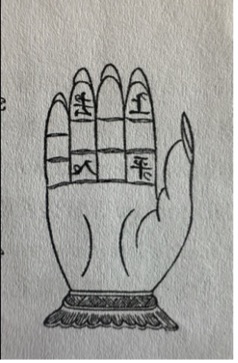

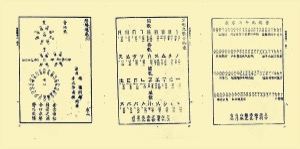

1841年,美國首位來華的傳教士裨治文出版了《廣東方言中文文選》。他編寫這本書有3個目的:1、給外國人學廣東話;2、給中國人學英文;3、讓大家知道拼音可以用來拼讀及拼寫廣東話。他解釋廣東話有15組單元音和複元音,18個輔音,有送氣標記和8個聲調,並把手掌四邊的位置視為“平上入去”四個音調(見下圖)。

廣東方言中文文選

打馬字(美國傳教士,JohnVan Nest Talmage,1819–1892)

《唐話番字初學》:拉丁字母,閩南語

1852年,《唐話番字初學》出版。這是打馬字等人編撰的一本白話字教科書,也是閩南語拉丁字母的正字法學習教材。來自美國的牧師打馬字把一生最寶貴的42年獻給了廈門。他找到閩南話的發音規律,嘗試用拉丁字母聯綴切音,由此創造出簡單易學的閩南白話字並成書。此外,打馬字還編纂了一部《廈門音字典》,並于1894年出版。閩南白話字為中國人的切音運動打下了基礎。

中國南方地區引領的切音運動

傳教士是中國拼音的創造者,而最早參與拼音實踐的中國人和他們有著千絲萬縷的關系,這一階段被後人稱為“切音運動時期”。

盧戆章(福建同安人,1854-1928,字雪樵)

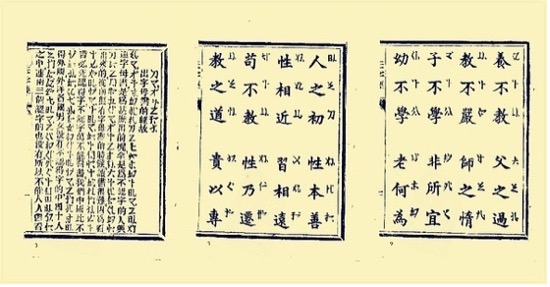

《一目了然初階》:拉丁字母變體(有拉丁字母對照表);廈門音,漳州音,泉州音

| 盧戆章曾在新加坡留學學習英文。1892年,他利用傳教士創行的漢字羅馬字字母,曆經十余年的研究,選定55個記號,制成一套羅馬字式的字母,定名為“中國第一快切音新字”,在廈門出版了《一目了然初階》。此書為中國人自制的第一種拼寫漢語的切音字方案,標志著切音字運動的開端。此書的“切音新字”所采用的拉丁字母,有小寫體15個:a、b、c、d、e、h、k、m、n、o、r、u、v、w、x,大寫體3個:L、R、G,還有1個手寫體的“S”,另有一個希臘字母θ,此外為自行設計的近拉丁字母的變體(大體由 | 、c、ɔ三畫分別拼合而成)。該方案的拼音采用我國傳統的聲韻雙拼制,其聲韻體系由“十五音”(聲母)、“字母”(非鼻音韻母)、“鼻音”(鼻音韻母)三部分組成,其所實用的字母為37個。其音系名為“廈腔”,實際上屬廈門音系的聲韻只有36個,另有表漳州音的2個,表泉州音的7個,其余則備用以拼寫其他語音。 |

盧戆章之《一目了然初階》

吳敬恒(江蘇武進人,1865-1953,原名吳眺,吳稚晖)

“豆芽字母”(又稱“等韻簡碼”):形似豆芽的簡碼;常州無錫音;雙拼

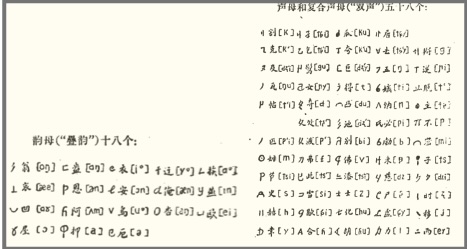

豆芽字母是吳敬恒于1895年發明的,1897-98年間曾在無錫一帶傳習。此方案有韻母18個,稱為“疊韻”,聲母和複合字母58個,有複合聲母,為雙拼。該方案一稱“十日通”,意為“有十日不能盡認者,天下無此愚人”;又稱“千裏教”,意為“讀物傳布,止可于千裏之間,逾此必須修正”。方案創作者的初衷是以此注音識字。

吳敬恒之“豆芽字母”

蔡錫永(福建龍溪人,1847-1898,字毅若)

《傳音快字》:速記符號,1905年增拉丁字母對音;官話音;雙拼;有數字連書

蔡錫永幼入同文館,後出使過美、日、秘三國。他駐華盛頓時,始知“彼邦記錄議會辯論、法庭訟詞,別有快字一種,行之已久。喜其簡潔迅速,為用甚宏,且戚于中國文字繁難,文盲充斥,因本美人淩士禮(Lindsley)《速記術》而參以己意,合以官音,變通增減,以適于用,纂為《傳音快字》一卷,1896年出版”。其法“以八方面弧及斜正輕重筆為二十四聲,以小弧、小畫、小點分為三十二韻,合聲韻以切一音,即合兩筆以成一字,變而通之,更有以一筆為一字者。” 若論中國速記術之淵源,必以蔡氏為開山者。

蔡錫永之《傳音快字》

力捷三(清末福建永泰人)

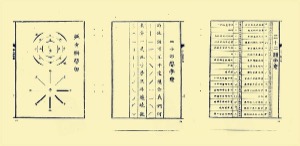

《閩腔快字》:速記符號;潮州音

力捷三于1896年出版一冊《閩腔快字》,此書據福州舊傳《戚林八音》之音素,采蔡錫勇《傳音快字》之體制,“取八方弧矢之式,參以戚參軍一十五字母為聲,每聲一筆,無可再簡;又以繩、尺、圈、點、橫、斜、曲、直為三十三韻,一聲一韻,兩筆相配,切成一音”。寫法須用格眼紙分中、左、右、上、下凡六向,以十五聲粗畫為首筆,以三十三韻細畫為從筆。認明首筆方位,如偏左而上者為上聲,偏左而略下者上平聲,正中而上者為上去聲,正中略下者為上入聲,偏右而上者為下去聲,偏右略下者為下入聲,除上聲同音外,只余下平一聲無位,仍照古法圈位加點辨音。

力捷三之《閩腔快字》

沈學(江蘇吳縣人,字菊莊)

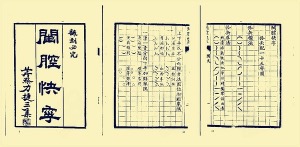

《盛世元音》:速記符號;吳音;雙拼

沈學通英文,學醫于上海梵王渡書院。1896年發表《盛世元音》七篇,“《體用》第一,講音韻的來源;《字譜》第二,論古今字樣;《性理》第三,辨文字義理;《文學》第四,別文法運用;《反切》第五,內附字母表及反切表;《書法》第六,附啞瞽寫讀法等;末片欲以文字為機心,可以格物,而稿未定”。原書為英文,名 Universal System,節譯成漢文,曾登光緒二十二年八月《申報》、《時務報》。這個方案也是采用速記符號作為拼音字母的,理論和寫法方面有一定的創造性,它最早進行了詞的分類和詞類連書等。作者開始寫本書的時候只有十九歲,五年書成,曾經親自到茶樓去教群衆,後來窮餓而死。

沈學之《盛世元音》

王炳耀(廣東東莞人,字煜初)

《拼音字譜》:速度符號(拼字母對音);粵語為主,兼拼其他省語音;雙拼

王炳耀1897年編寫了《拼音字譜》一書,自謂“此拼音新字本人天然內有之聲與音,切合成字,以一畫開天為音母,或豎之、橫之、斜之、折之,或拼合變化之,成韻母字;運一成象而為太極,或直判、橫判、十字判,因體變化之,為快筆聲母字。合聲母韻母作體成字,且以聲韻統十八省之言語,字畫簡,言語赅,便如何耶?粵東音韻母字五十四,他省加減之,減外而加者,北音二十字,福潮與客音各十字,十八省言語約之九十四韻母字,三十聲母字,共一百二十四字,中國土音可拼盡矣“。這個方案的創造性在于其最早制定改革漢字四碼電報的拼音電碼以及拼音的旗語、燈號方案等

王炳耀之《拼音字譜》

中國北方地區興起的簡字運動

切音運動以拉丁字拼音和速寫符號為主,主要集中于閩粵和南方傳教士活躍的地區,未能形成主流。而二十世紀初在北方興起的“簡字運動”相對具有更廣泛的影響。

王照(直隸甯河縣、今天津市甯河區人,1859-1933,字小航,號蘆中窮士,又號水東)

《官話合聲字母》:漢字筆畫(偏旁);官話音;雙拼;後期以符號表示連寫

王照曾在清政府任職,因參加戊戌變法而逃往日本。在日本期間,他仿日文假名,采取漢字偏旁或字體的一部分,制訂了一種漢字拼音方案,1900年在天津出版《官話合聲字母》一書,並由其門人王璞等在京開辦講習所傳播。王照一直致力于官方對他這一發明的認可,但時局變幻,他始終沒能得到他要的結果,但他卻以自己的影響力通過講習所和辦報等方式,將“官話全場字母“在北方地區廣泛傳播。

《官話合聲字母》及其讀物

勞乃宣**(浙江省嘉興府桐鄉人,1843—1921年,字季瑄,號玉初、韌叟)

《簡字譜錄》:漢字筆畫;南京音;雙拼;後期以符號表示連寫

因王照之《官話字母》專以京音為限,故雖風行于北方,猶未能推廣于南省,勞氏乃于1905年以《官話字母》原譜為本,增益六母三韻及一入聲符號,成《增訂合聲簡字譜》一卷(即《甯音譜》),以赅括甯屬府州縣及安徽一部分之語音。時兩江總督周馥所設之簡字學堂即以《甯音譜》為課本,兩年之間畢業數百人,其聰穎者,口操京音與北京人無異。及端方繼任兩江總督,複令江甯四十所初等學堂皆附設簡字一科,于是素不識字之婦女村氓,居然一旦能看報寫信,如盲瞽忽見青天,其成效之大,可以想見。

勞乃宣之《簡字譜錄》

劉世恩

《音韻記號》:自造符號;官話音;雙拼式的三拼制;加符號表示連寫

該書寫于1909年,凡有“父音”二十五,“母韻”二十一,“拼媒”三,除“絲”、“時”、“辭”、“齒”外,父音母韻,記號並同。惟標調之法,與各家特異。劉氏自謂:”父音在內、母韻在外構形者,為平聲;父音在上、母韻在下構形者,為上聲;父音在左、母韻在右構形者,為去聲;其上下配合,而拼媒附于母韻者,為下平聲;其左右配合,而拼媒附于母韻者,為入聲。故雖父音母韻為同一記號,平上去入不加點畫,自能判別明晰,無混目之弊:殆皆適合吾國音韻之記號也”。

劉世恩之《音韻記號》

江亢虎(江西弋陽人,1883-1954,原名江紹铨)

“通字”:英文字母;京音,但可以拼各省土音;

通字是清末切音字中一份失傳已久的方案,江亢虎認為官話字母沒有入聲字、南音和各省土音,字音不全。他的通字分別父音、母音、複母音,以英文26個字母譯成,另有韻符(即調號)。江氏認為他的通字比勞乃宣的“合聲簡字”及王照的“官話字母”更容易便利。

江亢虎的“通字“

這一階段,拼音方案如雨後春筍,層出不窮,形式也豐富多彩。除上述方案外,另有以下幾類:

一、筆畫類

田廷俊

《拼音代字訣》:漢字筆畫(有拉丁字母對音);湖北音;不完備的三拼制,部分雙拼

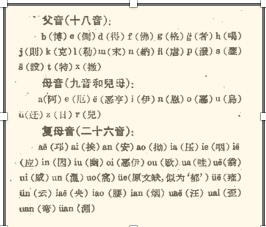

1906出版的《拼音代字訣》,其方案一共有十九個“父音”(聲母),三十二個“母音”(韻母);三十二個“母音”中,一半是“獨母音”(用單字母代表的母音),一半是“叠母音”(用雙字母代表的母音),所以實際用的字母只有三十五個。這三十五個字母都是從漢字減省筆畫來的。這個方案從雙拼制前進了半步,已經部分進入了三拼制;與注音字母不同的地方,是比三拼制還差半步,部分的韻母還保留著雙拼制的殘余。

田廷俊《拼音代字訣》

章炳麟(浙江余杭人,1869-1936,原名學乘,太炎,字枚叔)

《駁中國用萬國新語說》:筆畫(獨體古字);雙拼

1908到1910年間,巴黎中國留法學生主辦的刊物《新世紀》中,幾個無政府主義者提出中國應該廢除漢文漢語,改用“萬國新語”(Esperanto世界語)。章太炎不同意這種幼稚而走極端的主張,同時又對當時的切音字有不同的意見,所以寫了這篇文章,一面駁斥無政府主義者的謬論,一面提出他對切音字的看法,並在文章裏發表了他“取古文篆籀迳省之形”擬成的切音字方案——“紐文”“韻文”,他的這套方案,就是後來“注音字母”方案的前身。

章太炎的《駁中國用萬國新語說》

鄭東湖

《切音字說明書》(見下圖):漢字筆畫;雙拼

這是1910年鄭東湖發表的漢字筆畫式切音字方案,也是清末切音字方案的最末的一種。

鄭東湖之《切音字說明書》

筆畫類的方案還有河南李元勳(字午樵)著《代聲術》和黃虛白(字止祥)著《漢文音和簡易識字法》。

二、數碼類

楊瓊(雲南大理人,字䌹樓)、李文治**(雲南大理人,字南彬)

《形聲通》:類似數碼的漢字筆畫

楊瓊、李文治1906年合著的《形聲通》,其拼音記號采用漢字筆畫,外表有些像數碼;自謂“此書以二十四字為音父,以二十字為音母,以開齊合撮為四矩,以長短舒促為四繩,以宮商角徵羽為五規,以升沈上去為四准”。至于“文之為形,不外乎陰陽:一生二,而陰陽具;二生四,而萬物舉。一者何?于文為•,由•衡引之為一,由•從引之為〡,由•右引之為丿,所謂生二也。合•一〡丿則為四物,從衡以聞之,象數以紀之,凡得陽形二十有四、陰形二十,于是陽以經之,陰以緯之,得四百八十,乘之以四物,得一千九百二十,再四乘之,共得七千六百八十而形具矣”。

楊瓊、李文治之《形聲通》

三、拉丁字母類

朱文熊(蘇州昆山人,1883-1961)

《江蘇新字母》:拉丁字母(補充5個倒字,1個橫字);吳音;音素制

1906年朱文熊出版的《江蘇新字母》原書自序雲:“余以為與其造世界未有之新字,不如采用世界所通行之字母。用是采取歐文,或仍其舊音,或變其讀法,又添造六字以補其不足。凡字母三十二字,變音二字,雙聲十一字,熟音九字。變音以點為符,雙聲合兩元音而成一音,熟音合兩仆音而成一音。上考等韻,下據反切,旁用羅馬及英文之拼法,以成一種新文字。”朱氏添造之六字,為倒e、倒r、倒t、倒f、倒l、橫c,其所為雙聲則指複韻(diphthong),所謂熟音則指用雙輔音所標之各聲。至于標調方法,朱氏已知利用字母而避免附加符號。

朱文熊之《江蘇新字母》

劉孟揚(天津人,1877-1943,字伯年)

《中國音標字書》:拉丁字;官話音;音素制;複音詞部分短橫線連寫

1908年出版的《中國音標字書》原書《凡例》二雲:“此音標字母二十六,從中化生主音十,仆音二十一,複主音七,副仆音二十九,半主半仆音五,無論漢語洋語,漢字音洋字音,如法求之,皆不出乎其中。”又《凡例》八雲:“字母中之主音皆讀作陰平聲,凡陰平聲之字毋庸加韻符,其陽平聲及上、去、入聲各字,則各加韻符與字尾主音上。”其所謂韻符,則陽平´,上聲¯,去聲ˋ,入聲ˆ,是也。

劉孟揚之《中國音標書》

四、其他形式中,有形似滿文的,如河北臨泃(三河)馬體乾著《串音字標》、《最新樂府字標》;形似樂譜音符的,如廣東香山鄭振靈之《簡易新字》等。

注音符號的推出

1913年中華民國讀音統一會開會,在使用何種拼音上爭論不休。當時主要分三派:以王照等人為代表的“偏旁派”;以馬體乾等人為代表的“符號派”;以吳敬恒等人為代表的羅馬字母派。結果浙江代表憑借人多,經馬裕藻、朱希祖、許壽裳、錢稻孫、周樹人等提議,通過了審定字音時暫用的“記音字母”,其創始人正是他們的老師章炳麟,這是他在《駁中國用萬國新語說》中提出的方案。後經修訂確定為39字,于1918年由教育部正式頒布。1920年,注音字母增至40個。1930年注音字母改稱“注音符號”。目前注音符號在台灣仍在使用。

國語羅馬字的推出

1923年中華民國國語統一籌備會第五次常會,議決組織“國語羅馬字委員會”。委員會中的幾個主要成員趙元任、劉半農、黎錦熙、錢玄同、林語堂、汪怡等組成“數人會“,他們自1925年9月起,用了整整一年的時間研究出國語羅馬字,于1928年由中華民國大學院公布,定名為“國語羅馬字拼音法式”,采用26個標准拉丁字母。這樣,國音字母就有二式,一是注音符號,一是國語羅馬字拼音法式,二者並行。1940年,教育部國語推行委員會決議,將“國語羅馬字拼音法式”改稱“譯音符號”。注音符號來自漢字,對不識字的國人更容易接受,而國語羅馬字在電報等領域的作用也同樣是不可替代的。在此期間出版的各種字典均采用此二式注音法。

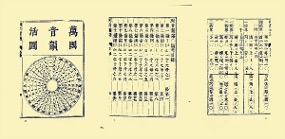

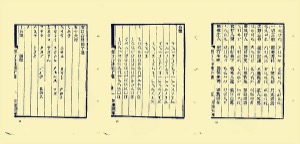

1928年大學院公布的《國音字母表》

現代漢語拼音最終成為中國大陸的漢字工具

1949年中華人民共和國建政後,馬上著手研制拼音方案與廢漢字改用拼音文字。民間團體“中國文字改革協會”設立“拼音方案研究委員會”,討論拼音方案采用什麽字母問題。1955年10月全國文字改革會議在北京舉行,會議上印發給代表六種拼音方案,四種是漢字筆畫式,一種是拉丁字母式,一種是斯拉夫字母式。最後毛澤東同意采用拉丁字母式並在中央會議上通過。在漢語拼音方案討論的幾年中,人們共設計了各種方案達3300多個,所以,這個方案被認為是集體智慧的成果。1956年2月,文字改革委員會發表《漢語拼音方案(草案)》,公開征求意見,這個草案有31個字母。1958年2月,第一屆全國人大第五次會議正式通過了《漢語拼音方案》,使用了26個字母。這一方案通過後即廢止了“注音符號“和”國語羅馬字“,並且一直在中國大陸與普通話配合使用至今。

現代漢語拼音與注音符號對照表

從利瑪窦發明第一個漢語注音方案至今已有500年了,中國的拼音兜兜轉轉,並沒有顯著的發展。除了掃除文盲,漢語拼音並沒有完成聲入心通的目標,更沒有與世界接軌,讓中文中缺乏的政治、法律、宗教、經濟、科技詞彙毫無障礙地溶入國語體系,這和中國幾千年也走不出封建意識完全吻合。所有的變化要麽摻雜個人喜好,要麽則是統治者個人意志的體現。我們會發現,左派的拉丁語運動在1935年黎錦熙的《國語運動史綱》裏只字未提,而1949年以後中國大陸相關書籍則幾乎將右派領導的國語運動抹殺掉。這樣的態度,對于語言文字一個學術問題而言,不能不說是一種悲哀。

參考文獻:

《台灣地區國語運動史料》 張博宇編 台灣商務印書館(1974年)

《聲入心通》 王東傑著 北京師範大學出版集團(2019年)

《國語運動史綱》黎錦熙著 商務印書館(2011年)

《漢語拼音方案草案討論集》 文字改革出版社(1957年)

《韻學古籍述要》 李新魁

《中國現代語言計劃和理論和實踐》 高無知

《漢語拼音字母演進史》羅常培