国语运动中的青年才俊白涤洲

作者:王昀

如果把白涤洲定义为国语运动中的青年才俊,是再合适不过了——因为他把自己永远定格在帅气的34岁。他的死可以说是国语运动中最惨痛的损失。难怪钱玄同得知他的死讯,感叹:“少者殁而长者存,强者夭而病者全。。。国语界真是不幸也!”

老舍是白涤洲的挚友,他在《哭白涤洲》中写道:“十月十二接到电报:‘涤洲病危’。十四起身;到北平,他已过去。。。这完全象个梦。八月底,我们三个——涤洲、铁恨、与我——还在南京会着。多么欢喜呀!涤洲张罗着逛这儿那儿,还要陪我到上海,都被我拦住了。他先是同刘半农先生到西北去;半农先生死后,他又跑到西安去讲学。由西安跑到南京,还要随我上上海。我没叫他去。他的身体确是好,但是那么热的天,四下里跑,不是玩的。这只是我的小心;梦也梦不到他会死。。。涤洲,涤洲,我们只有哭;没用,是没用。可是,我们是哭你的价值呀。我们能找到比你俊美的人,比你学问大的人,比你思想高的人;我们到哪儿去找一位‘朋友’,象你呢?“在随后的一段时间里,老舍竟因伤感而做不了事了。

白涤洲去世的第二天,“涤洲家族善后委员会“在中海成立,除了国语会的五常委和他第二任夫人徐溶、兄白文渊,还有他的挚友罗常培、何容、舒舍予、刘铁恨等人。11月11日,国语会为白涤洲开了追悼会,由黎锦熙主持,钱玄同致悼词。魏建功、罗常培等发表了纪念文章。那么,究竟是怎样一位青年同志,让大家如此怀念呢?

白涤洲,名镇瀛,以字行,北平人,其先人出自蒙古白济特氏。他生于1900年5月5日,15岁考入北京师范学校,在校期间成绩永远名列前茅。毕业后,他先后在京师公立第十七高等小学(现北京方家胡同小学)和第七高等小学(位于西单牌楼南宗学胡同)任校长。1920年,白涤洲在国语讲习所研究国音,被黎锦熙相中。黎先生认为他头脑精敏,国语流利,成绩斐然,为侪辈之冠,邀请他共同致力于国语运动。此后,白涤洲为这个事业奋斗了终生——关于国语国音之讲习、讨论、宣传、视察、编辑,他无不参与。1926年国语统一筹备会着手增修之《国音字典》,1932年教育部公布之《国音常用字汇》,其初稿均出自白涤洲之手。

1924年,白涤洲考入北京大学预科乙部,后入英文系读本科,1928年转入国文系,从师于钱玄同、马幼渔、刘半农等人专治声韵和语音学。此时他已经是改组后的国语统一筹备委员会常务委员及中国大辞典编纂处整理部主任,他还兼任北平市立师范学校(今首都师范大学)教务主任。身兼数职的他特别勤奋,曾参加中央研究院历史语言研究所语言训练班,从师于赵元任学习听写方言。同时,他还完成了几部著述,如《北音入声演变考》、《集韵声音类考》、《广韵声纽韵部之统计》、《广韵通检》、《广韵入声今读表》等。他的学术精神可谓“实事求是,努力猛进,迥异寻常”,这是罗常培对他的评价。而他在国语会的工作也充分体现了上述学术精神。他曾以个人名义提案,如“请教育部将呈请审定之各种国语教科书并交本会审查案“,”函本会主席在四中全会提议嗣后所有各机关名牌、各地市街名称应一律加注国音字母案“、”函请各铁路局邮政局将各站各埠地名及其拼音开列以便参考注音案“、”函交通部、铁道部请提倡国音电报案“、”筹设国语印刷所案“等;与魏建功共同提案的事项包括:筹设国语文献馆,专设国音书报印刷所,开办专门训练的国语研究所等。他曾是《国语周刊》的主要撰稿人,并担任过“国音字母讲习所“的教务主任。

然命运多舛,1932年末至1933年1月,他的长子蓝、两女苓和菊、妻胜鉴溪及父亲五位亲人相继去世,悲伤无以言表。在他女儿苓死去时,他曾给老舍写信道:“苓儿死去……咽气恰与伊母下葬同时,使我不能不特别哀痛。在家里我抱大庄,家母抱菊,三辈四人,情形极惨。现在我跑到西山,住在第三小学的最下一个院子,偌大的地方只有我一个人。天极冷,风顶大,冰寒的月光布满了庭院,我隔着玻窗,凝望南山,回忆两礼拜来的遭遇,止不住的眼泪流下来!” 白夫人死时,老舍特跑来北平安慰白涤洲,发现”他还支持着,始终不放声的哭,可是端茶碗的时候手颤。”

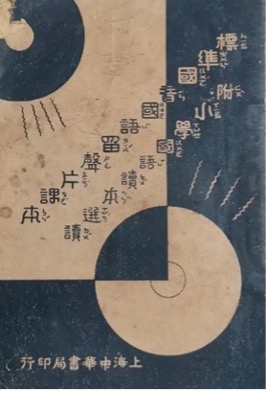

在巨大的悲伤中,傅斯年赏识白涤洲的文章,请他调查豫、晋、秦、陇之入声变读情况。他即赴陕西调查方言,以此排遣烦闷。期间,他调查了关中四十二个县五十个点的方言,留下大量调查材料。归来后,他前往上海为中华书局灌制《标准国语国音留声机片》。年底,他受刘半农之邀进入北大研究院文史部语音乐律实验室作助教,完成《关中入声变化》及《关中四声实验录》内之声调曲线,媲美于吕祖谦之《东莱博议》。1934年暑期,他随刘半农赴归绥调查方言,刘半农因染回归热而病逝。白涤洲也染病,他因年轻又投入工作,先是代表国语会在长安发表演讲,然后赴郑州出席国语罗马字全国代表大会,其间还绕道看望了新婚妻子,可谓风尘仆仆,终于病倒。10月12日白涤洲病逝于北平林葆骆医院。老舍以为,白涤洲完全是累死的。

白涤洲是一位热心的人,他对于帮助别人从不惜力。1929年,从英国回来的老舍住在白涤洲家,看他三十多了还未结婚,白涤洲就与罗常培、董鲁安当起了红娘。他们安排胡絜青为兼课之事去白涤洲家,和寄住在白家的老舍第一次见面。一来二去,红媒们不露声色的安排促成了这段婚姻。定婚时,三人共送“定婚纪念”,结婚时白涤洲和罗常培作为介绍人被写在登记簿上。当然,白涤洲和老舍的情份不只在一件事上,他们有的是共同语言。老舍早年的小说《老张的哲学》和《赵子曰》发表后,白涤洲马上指出他把文言与白话夹裹在一起的毛病,劝老舍不要以此方式讨巧。起初老舍还不以为然,以为这是雅俗共赏,但后来他明白这是一种偷懒行为,文艺创作应该是兼思想与文字二者的创作。

钱玄同的课非常受欢迎,但他有个毛病不爱编讲义。白涤洲去北京大学听钱玄同讲古音考据,特别认真地写笔记,想为钱玄同整理出一份上古音韵学讲义,再由钱玄同校阅后出版,钱玄同自然求之不得。1934年9月20日,钱玄同上课时,白涤洲就携新夫人徐溶一同来听课记笔记。钱玄同很好奇,下课时问白涤洲为什么携夫人一起来。白涤洲答到:“下周四我在郑州,当嘱他来笔记。今日先同他笔记一次以资练习。”1936年4月《国语周刊》第238期发表的《古音考据沿革》就是白涤洲生前听钱玄同讲音韵课所做的笔记。这是一篇很可贵的上古音韵学资料,只可惜内容太少。《国语周刊》发表这篇笔记时所加的编者附记中说:“现在发表的只是起头的一点儿,刚讲一课白先生就逝世了,他只记了这一次,所以有的发表的也就只有一点儿。。。”看着编者的语气,很可能就是钱玄同自己写的。黎锦熙在《钱玄同先生传》中提到这事时感慨地说:“‘古音考据’严格算是白先生的遗著,而现在又成为钱先生的遗说了。”

还有一件有趣的事,当刘半农把白涤洲聘为自己实验室的助教后,黎锦熙和钱玄同觉得这简直是挖自己的墙角。钱玄同在日记中写道“天下岂有挖他相关之人之书而不与其当事人商量者乎?会当移书白(涤洲)、魏(建功),说明此意,继则对刘(半农)抗议。“后人眼中的这几位大师竟为一个白涤洲面红耳赤了,而在白涤洲心中,任何一位前辈都是他所尊重的。黎锦熙虽未曾担任他的老师,却是他的伯乐,所以他与黎先生也有许多合作,如与黎锦熙合编《注音符号无师自通》(1929年6月)、《佩文新韵》(北平佩文斋发行)等。

黄学周时任陇、津、平、道四路运输司令部少将参谋长兼陇海铁路总务处处长,在白涤洲沿陇海铁路沿线调查入声的时候结识白涤洲,并开始接触音韵学和国语罗马字,他曾担任了1934年国语罗马字全国代表大会的会务,并自印唱片推广国语罗马字。他在白涤洲离世后写下了《挽白涤洲先生文》,其中有一段:“白先生!您果真是死了吗?您真的追随着半农先生,永远地去研究你们调查所得的材料去了吗?但是,但是你们的研究所得,还能不能传播到人间来呢?唉!这是一种梦想,绝对不会实现的!对于他的遗著的整理,我们同志间是人人有责的,虽然是很愚笨的我,也有一部分的整理的责任,我又怎么能够搁起他那本东西呢?如果把它真搁起来,怎样对得起白先生?又怎样对得起全国的民众?努力吧!我们不能因为这种损失而灰心,我们要完成死者没有完成的遗志;白先生九泉有知,也可以瞑目的吧?然而我们对于这种不幸的损失,怎么忍受得了呢?不由不捶胸痛哭了。”这段话说出了众多国语运动同仁对于白涤洲和这份事业的心里话。

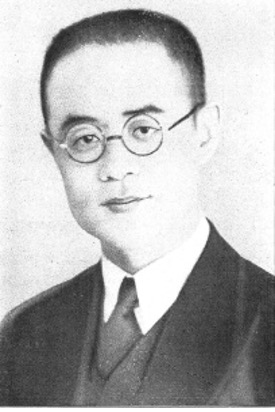

白涤洲遗像

白涤洲所灌唱片

参考文献:

《罗常培文集》(第十卷)山东教育出版社(2008年11月)

《老舍自述》(注疏本)老舍著 徐德明、易华注疏 中国出版集团现代出版社(2018年10月)

老舍散文《哭白涤洲》

《钱玄同日记》(整理本)杨天石主编 北京大学出版社(2014年8月)

《1934年的国语罗马字全国代表大会与陇海铁路之因缘》 澎湃新闻(2022年7月21日)