國語運動中的青年才俊白滌洲

作者:王昀

如果把白滌洲定義為國語運動中的青年才俊,是再合適不過了——因為他把自己永遠定格在帥氣的34歲。他的死可以說是國語運動中最慘痛的損失。難怪錢玄同得知他的死訊,感歎:“少者殁而長者存,強者夭而病者全。。。國語界真是不幸也!”

老舍是白滌洲的摯友,他在《哭白滌洲》中寫道:“十月十二接到電報:‘滌洲病危’。十四起身;到北平,他已過去。。。這完全象個夢。八月底,我們三個——滌洲、鐵恨、與我——還在南京會著。多麽歡喜呀!滌洲張羅著逛這兒那兒,還要陪我到上海,都被我攔住了。他先是同劉半農先生到西北去;半農先生死後,他又跑到西安去講學。由西安跑到南京,還要隨我上上海。我沒叫他去。他的身體確是好,但是那麽熱的天,四下裏跑,不是玩的。這只是我的小心;夢也夢不到他會死。。。滌洲,滌洲,我們只有哭;沒用,是沒用。可是,我們是哭你的價值呀。我們能找到比你俊美的人,比你學問大的人,比你思想高的人;我們到哪兒去找一位‘朋友’,象你呢?“在隨後的一段時間裏,老舍竟因傷感而做不了事了。

白滌洲去世的第二天,“滌洲家族善後委員會“在中海成立,除了國語會的五常委和他第二任夫人徐溶、兄白文淵,還有他的摯友羅常培、何容、舒舍予、劉鐵恨等人。11月11日,國語會為白滌洲開了追悼會,由黎錦熙主持,錢玄同致悼詞。魏建功、羅常培等發表了紀念文章。那麽,究竟是怎樣一位青年同志,讓大家如此懷念呢?

白滌洲,名鎮瀛,以字行,北平人,其先人出自蒙古白濟特氏。他生于1900年5月5日,15歲考入北京師範學校,在校期間成績永遠名列前茅。畢業後,他先後在京師公立第十七高等小學(現北京方家胡同小學)和第七高等小學(位于西單牌樓南宗學胡同)任校長。1920年,白滌洲在國語講習所研究國音,被黎錦熙相中。黎先生認為他頭腦精敏,國語流利,成績斐然,為侪輩之冠,邀請他共同致力于國語運動。此後,白滌洲為這個事業奮鬥了終生——關于國語國音之講習、討論、宣傳、視察、編輯,他無不參與。1926年國語統一籌備會著手增修之《國音字典》,1932年教育部公布之《國音常用字彙》,其初稿均出自白滌洲之手。

1924年,白滌洲考入北京大學預科乙部,後入英文系讀本科,1928年轉入國文系,從師于錢玄同、馬幼漁、劉半農等人專治聲韻和語音學。此時他已經是改組後的國語統一籌備委員會常務委員及中國大辭典編纂處整理部主任,他還兼任北平市立師範學校(今首都師範大學)教務主任。身兼數職的他特別勤奮,曾參加中央研究院曆史語言研究所語言訓練班,從師于趙元任學習聽寫方言。同時,他還完成了幾部著述,如《北音入聲演變考》、《集韻聲音類考》、《廣韻聲紐韻部之統計》、《廣韻通檢》、《廣韻入聲今讀表》等。他的學術精神可謂“實事求是,努力猛進,迥異尋常”,這是羅常培對他的評價。而他在國語會的工作也充分體現了上述學術精神。他曾以個人名義提案,如“請教育部將呈請審定之各種國語教科書並交本會審查案“,”函本會主席在四中全會提議嗣後所有各機關名牌、各地市街名稱應一律加注國音字母案“、”函請各鐵路局郵政局將各站各埠地名及其拼音開列以便參考注音案“、”函交通部、鐵道部請提倡國音電報案“、”籌設國語印刷所案“等;與魏建功共同提案的事項包括:籌設國語文獻館,專設國音書報印刷所,開辦專門訓練的國語研究所等。他曾是《國語周刊》的主要撰稿人,並擔任過“國音字母講習所“的教務主任。

然命運多舛,1932年末至1933年1月,他的長子藍、兩女苓和菊、妻勝鑒溪及父親五位親人相繼去世,悲傷無以言表。在他女兒苓死去時,他曾給老舍寫信道:“苓兒死去……咽氣恰與伊母下葬同時,使我不能不特別哀痛。在家裏我抱大莊,家母抱菊,三輩四人,情形極慘。現在我跑到西山,住在第三小學的最下一個院子,偌大的地方只有我一個人。天極冷,風頂大,冰寒的月光布滿了庭院,我隔著玻窗,凝望南山,回憶兩禮拜來的遭遇,止不住的眼淚流下來!” 白夫人死時,老舍特跑來北平安慰白滌洲,發現”他還支持著,始終不放聲的哭,可是端茶碗的時候手顫。”

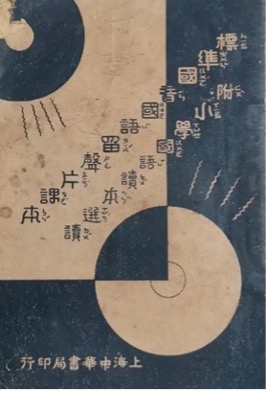

在巨大的悲傷中,傅斯年賞識白滌洲的文章,請他調查豫、晉、秦、隴之入聲變讀情況。他即赴陝西調查方言,以此排遣煩悶。期間,他調查了關中四十二個縣五十個點的方言,留下大量調查材料。歸來後,他前往上海為中華書局灌制《標准國語國音留聲機片》。年底,他受劉半農之邀進入北大研究院文史部語音樂律實驗室作助教,完成《關中入聲變化》及《關中四聲實驗錄》內之聲調曲線,媲美于呂祖謙之《東萊博議》。1934年暑期,他隨劉半農赴歸綏調查方言,劉半農因染回歸熱而病逝。白滌洲也染病,他因年輕又投入工作,先是代表國語會在長安發表演講,然後赴鄭州出席國語羅馬字全國代表大會,其間還繞道看望了新婚妻子,可謂風塵仆仆,終于病倒。10月12日白滌洲病逝于北平林葆駱醫院。老舍以為,白滌洲完全是累死的。

白滌洲是一位熱心的人,他對于幫助別人從不惜力。1929年,從英國回來的老舍住在白滌洲家,看他三十多了還未結婚,白滌洲就與羅常培、董魯安當起了紅娘。他們安排胡絜青為兼課之事去白滌洲家,和寄住在白家的老舍第一次見面。一來二去,紅媒們不露聲色的安排促成了這段婚姻。定婚時,三人共送“定婚紀念”,結婚時白滌洲和羅常培作為介紹人被寫在登記簿上。當然,白滌洲和老舍的情份不只在一件事上,他們有的是共同語言。老舍早年的小說《老張的哲學》和《趙子曰》發表後,白滌洲馬上指出他把文言與白話夾裹在一起的毛病,勸老舍不要以此方式討巧。起初老舍還不以為然,以為這是雅俗共賞,但後來他明白這是一種偷懶行為,文藝創作應該是兼思想與文字二者的創作。

錢玄同的課非常受歡迎,但他有個毛病不愛編講義。白滌洲去北京大學聽錢玄同講古音考據,特別認真地寫筆記,想為錢玄同整理出一份上古音韻學講義,再由錢玄同校閱後出版,錢玄同自然求之不得。1934年9月20日,錢玄同上課時,白滌洲就攜新夫人徐溶一同來聽課記筆記。錢玄同很好奇,下課時問白滌洲為什麽攜夫人一起來。白滌洲答到:“下周四我在鄭州,當囑他來筆記。今日先同他筆記一次以資練習。”1936年4月《國語周刊》第238期發表的《古音考據沿革》就是白滌洲生前聽錢玄同講音韻課所做的筆記。這是一篇很可貴的上古音韻學資料,只可惜內容太少。《國語周刊》發表這篇筆記時所加的編者附記中說:“現在發表的只是起頭的一點兒,剛講一課白先生就逝世了,他只記了這一次,所以有的發表的也就只有一點兒。。。”看著編者的語氣,很可能就是錢玄同自己寫的。黎錦熙在《錢玄同先生傳》中提到這事時感慨地說:“‘古音考據’嚴格算是白先生的遺著,而現在又成為錢先生的遺說了。”

還有一件有趣的事,當劉半農把白滌洲聘為自己實驗室的助教後,黎錦熙和錢玄同覺得這簡直是挖自己的牆角。錢玄同在日記中寫道“天下豈有挖他相關之人之書而不與其當事人商量者乎?會當移書白(滌洲)、魏(建功),說明此意,繼則對劉(半農)抗議。“後人眼中的這幾位大師竟為一個白滌洲面紅耳赤了,而在白滌洲心中,任何一位前輩都是他所尊重的。黎錦熙雖未曾擔任他的老師,卻是他的伯樂,所以他與黎先生也有許多合作,如與黎錦熙合編《注音符號無師自通》(1929年6月)、《佩文新韻》(北平佩文齋發行)等。

黃學周時任隴、津、平、道四路運輸司令部少將參謀長兼隴海鐵路總務處處長,在白滌洲沿隴海鐵路沿線調查入聲的時候結識白滌洲,並開始接觸音韻學和國語羅馬字,他曾擔任了1934年國語羅馬字全國代表大會的會務,並自印唱片推廣國語羅馬字。他在白滌洲離世後寫下了《挽白滌洲先生文》,其中有一段:“白先生!您果真是死了嗎?您真的追隨著半農先生,永遠地去研究你們調查所得的材料去了嗎?但是,但是你們的研究所得,還能不能傳播到人間來呢?唉!這是一種夢想,絕對不會實現的!對于他的遺著的整理,我們同志間是人人有責的,雖然是很愚笨的我,也有一部分的整理的責任,我又怎麽能夠擱起他那本東西呢?如果把它真擱起來,怎樣對得起白先生?又怎樣對得起全國的民衆?努力吧!我們不能因為這種損失而灰心,我們要完成死者沒有完成的遺志;白先生九泉有知,也可以瞑目的吧?然而我們對于這種不幸的損失,怎麽忍受得了呢?不由不捶胸痛哭了。”這段話說出了衆多國語運動同仁對于白滌洲和這份事業的心裏話。

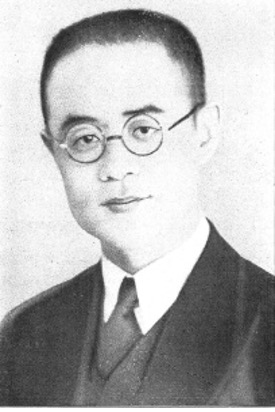

白滌洲遺像

白滌洲所灌唱片

參考文獻:

《羅常培文集》(第十卷)山東教育出版社(2008年11月)

《老舍自述》(注疏本)老舍著 徐德明、易華注疏 中國出版集團現代出版社(2018年10月)

老舍散文《哭白滌洲》

《錢玄同日記》(整理本)楊天石主編 北京大學出版社(2014年8月)

《1934年的國語羅馬字全國代表大會與隴海鐵路之因緣》 澎湃新聞(2022年7月21日)